Natrium.jp

百合ヶ丘1号~新百合ヶ丘2号踏切

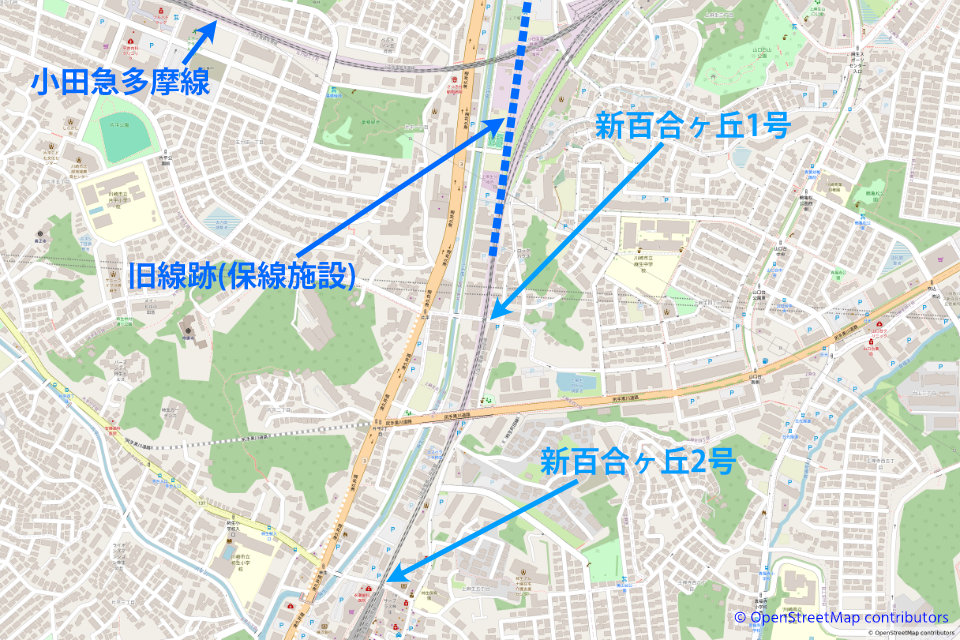

OpenStreetMapで百合ヶ丘〜新百合ヶ丘間を見る。

新百合ヶ丘駅は小田急多摩線の開通(1974年)に合わせて接続のために新設された駅で、百合ヶ丘と柿生の間を津久井道沿いにカーブしていた旧線をショートカットする形で南側に造られている。

新線には踏切がないので、旧線跡を辿りながら踏切の跡を見ていこう。

新百合ヶ丘駅は小田急多摩線の開通(1974年)に合わせて接続のために新設された駅で、百合ヶ丘と柿生の間を津久井道沿いにカーブしていた旧線をショートカットする形で南側に造られている。

新線には踏切がないので、旧線跡を辿りながら踏切の跡を見ていこう。

百合ヶ丘駅は昭和35年(1960年)に開設された駅で、駅名は駅南側に広がっていた百合丘団地(「ヶ」は付かない)から取られており、その百合丘の名前は同年に公団住宅の命名を行う際に100名近い地主が団地の開発に協力したことと、付近に百合の花が咲いていたことから名付けられたという。(参考:三井住友トラスト不動産このまちアーカイブス「百合ヶ丘の誕生と昭和40年代の登戸」)

その百合ヶ丘駅は駅南側の台地の端に駅舎があり、線路はその下を切り通しで通っている。写真は駅北口で津久井道は写真右側の擁壁下を通っており、かなりの高低差がある。

この写真は2025/11/4撮影。

その百合ヶ丘駅は駅南側の台地の端に駅舎があり、線路はその下を切り通しで通っている。写真は駅北口で津久井道は写真右側の擁壁下を通っており、かなりの高低差がある。

この写真は2025/11/4撮影。

駅から坂道を下りて津久井道へ。少し西へ進んで振り返ってみたところ。

写真左側に境界標が3つみえるのだが、一番手前は「水」と彫られており、写真手前側にある川崎市上下水道局の施設「高石伏越し上流」との境界と思われる。津久井道が追分峠と呼ばれていた峠を越えて多摩川水系から鶴見川水系へ移るあたりにあり、地下に相模湖から川崎市と東京都23区南部へ水道水を供給する長沢浄水場に水を運ぶ水路があるそうだ。

その隣にある境界標は「線路境界標」と読めるが、実際の線路は津久井道の南側(写真右側枠外)を通っている。

ここからの写真は2025/11/7撮影。

写真左側に境界標が3つみえるのだが、一番手前は「水」と彫られており、写真手前側にある川崎市上下水道局の施設「高石伏越し上流」との境界と思われる。津久井道が追分峠と呼ばれていた峠を越えて多摩川水系から鶴見川水系へ移るあたりにあり、地下に相模湖から川崎市と東京都23区南部へ水道水を供給する長沢浄水場に水を運ぶ水路があるそうだ。

その隣にある境界標は「線路境界標」と読めるが、実際の線路は津久井道の南側(写真右側枠外)を通っている。

ここからの写真は2025/11/7撮影。

万福寺四丁目交差点脇から線路南側の崖上に向かって歩道橋(小田急電鉄管理の跨線人道橋)があるが、現在写真右側の津久井道を越えるための延長工事が行われている。

跨線人道橋に上って新百合ヶ丘方向を見たところ。

新百合ヶ丘駅に向かってまっすぐ進んでいく現在の小田急線に対して、旧線は写真右側の津久井道に沿って右側に曲がって行っていた。

また、国土地理院Webサイトの 昭和24年空中写真(米軍撮影)をみると写真左側の崖下から小田急線を渡るところに百合ヶ丘1号踏切があったようだが、同サイトの昭和36年空中写真(国土地理院撮影)ではやや柿生寄りに移動しており、昭和48年(1973年)に跨線人道橋へ付け替えられて廃止されたようだ。

新百合ヶ丘駅に向かってまっすぐ進んでいく現在の小田急線に対して、旧線は写真右側の津久井道に沿って右側に曲がって行っていた。

また、国土地理院Webサイトの 昭和24年空中写真(米軍撮影)をみると写真左側の崖下から小田急線を渡るところに百合ヶ丘1号踏切があったようだが、同サイトの昭和36年空中写真(国土地理院撮影)ではやや柿生寄りに移動しており、昭和48年(1973年)に跨線人道橋へ付け替えられて廃止されたようだ。

川崎市立中原図書館所蔵の「川崎市多摩区明細地図」(経済地図社, 1973)を見ると移動した後の踏切に「百合ヶ丘1号踏切」と記載されている。

新百合ヶ丘寄りから南側の道路(旧津久井道?)を進んでいくと、坂道を上っていったところで道路が線路にぶつかって右の坂道に折れるところがあり、写真正面が古い百合ヶ丘1号踏切、矢印のある壁の方が新しい百合ヶ丘1号踏切の位置になっている。

ここからの写真は2025/11/12撮影。

新百合ヶ丘寄りから南側の道路(旧津久井道?)を進んでいくと、坂道を上っていったところで道路が線路にぶつかって右の坂道に折れるところがあり、写真正面が古い百合ヶ丘1号踏切、矢印のある壁の方が新しい百合ヶ丘1号踏切の位置になっている。

ここからの写真は2025/11/12撮影。

津久井道側から新しい方の百合ヶ丘1号踏切跡を見たところ。歩道の奥に向かって舗装された場所が残っている。なお、古い方の踏切跡はまったく残っていなかった。

新百合ヶ丘の多摩線折返し用引上線に停泊している6両編成の3000形3464F。

多摩線内折返しの各駅停車は現在6両から10両編成が使用されているようだが、1974年6月の開業当初は輸送量も少なく10月からは1900形2両編成が主力となってのんびり運行されていた。

ここからの写真は2025/11/7撮影。

多摩線内折返しの各駅停車は現在6両から10両編成が使用されているようだが、1974年6月の開業当初は輸送量も少なく10月からは1900形2両編成が主力となってのんびり運行されていた。

ここからの写真は2025/11/7撮影。

さて、さきほどの右へ逸れていく旧線を渡る最初の踏切が百合ヶ丘2号踏切であった。現在は架道橋手前の左右が駐車場となっているあたりに踏切があったと思われる。

踏切跡から廃線跡の路盤が西に向かって伸びている。実際には、左の自転車駐車場と右側のマンション部分の両方が線路だったらしい。

百合ヶ丘3号踏切跡を旧津久井道から百合ヶ丘方向に見たところ。

旧津久井道は手前から写真左側のビル方向に向かっており、写真右奥から来た小田急線とビル入口付近で交差していたと思われる。

旧津久井道は手前から写真左側のビル方向に向かっており、写真右奥から来た小田急線とビル入口付近で交差していたと思われる。

北側に回って津久井道の新旧道が分かれていたあたり、北側の崖下にはたくさんの石仏が集められていた。

屋根付きの右端は文久2年(1862年)造立の地神塔で、左の二つは馬頭観音、屋根のない方には念仏講の文字塔などがある。

地神は東京から神奈川では農業神として祀られているもので、特に町田市に数多く分布しているという。

屋根付きの右端は文久2年(1862年)造立の地神塔で、左の二つは馬頭観音、屋根のない方には念仏講の文字塔などがある。

地神は東京から神奈川では農業神として祀られているもので、特に町田市に数多く分布しているという。

崖上には正徳元年(1711年)に建立された十二神社がある(現在の社殿は平成17年に再建されたもの)。新編武蔵風土記稿 巻百五十四 都筑郡六小机領の項には十二所社として書かれている。十二は天神七代、地神五代の十二柱を祀ったものといい、熊野権現を勧請したとか、土着の山の神を祀ったものだとかという説もある。

ところで、この辺りの旧地名は萬福寺村なのだが、萬福寺(万福寺)という寺は同書でも「寺跡と覚ゆる地も見えず」と書かれていて実在は定かではない。

ところで、この辺りの旧地名は萬福寺村なのだが、萬福寺(万福寺)という寺は同書でも「寺跡と覚ゆる地も見えず」と書かれていて実在は定かではない。

さて、戻って旧津久井道を西へ。小田急線は道路の右側を並走していたらしい。

旧道が麻生警察署前交差点で現在の津久井道と交差する川崎市道細山線に向かって左に曲がるところ、小田急線は曲がらずにまっすぐ進んでいたようで、百合ヶ丘4号踏切はそちらに向かって右斜めに通っていた。現在はマンション敷地になっており痕跡は残っていない。

小田急線はそこから交差点脇のファミレス東側の駐車場あたりを通過し、津久井道にある古沢橋の南側で麻生川を渡っていた。麻生川が改修されているため橋脚などの遺構は残っていない。

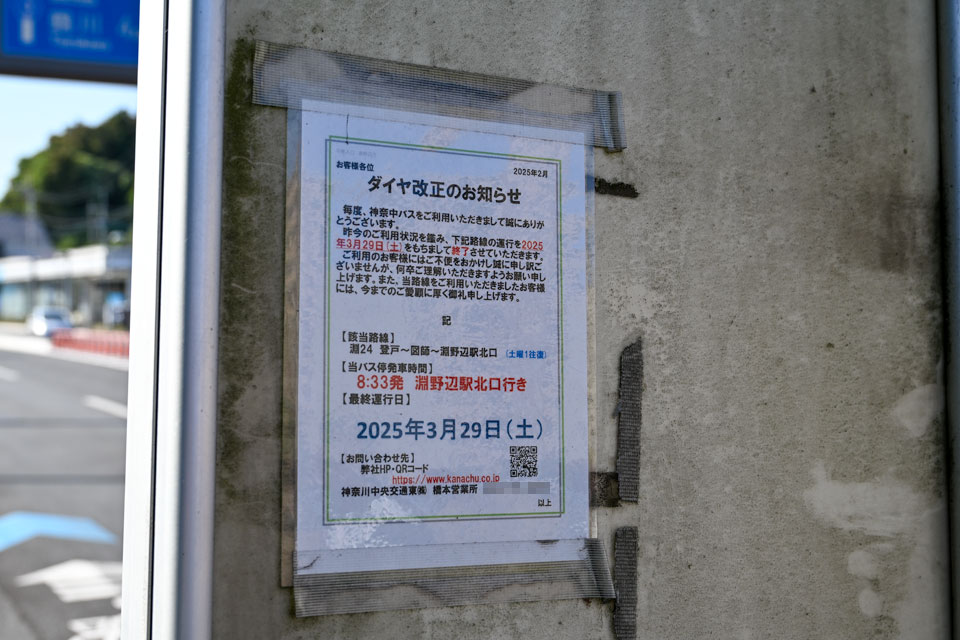

古沢橋の上には2025/3/29で廃止された神奈川中央交通バス淵24系統(登戸〜淵野辺駅北口)の平尾入口バス停跡が残っていた。

淵24系統は川崎市バスの登戸駅バス停から津久井道を通って延々20km強、JR横浜線の淵野辺駅までを結んでいた長大路線で、元は小田急バスとの共同運行だったが廃止前は週一回、土曜日の一往復のみといういわゆる免許維持路線になっていた。

淵24系統は川崎市バスの登戸駅バス停から津久井道を通って延々20km強、JR横浜線の淵野辺駅までを結んでいた長大路線で、元は小田急バスとの共同運行だったが廃止前は週一回、土曜日の一往復のみといういわゆる免許維持路線になっていた。

麻生川がS字カーブを描きながら津久井道の方に向かってくるところを下流側(津久井道側)から見たところ。小田急線は写真左右にあるマンションとビルのあたりを通っていたが、ここに踏切はなかった。

すぐ下流にある共和橋から西向きに見たところ。写真に描いた点線のあたりに百合ヶ丘5号踏切があった。

踏切跡から南側は線路跡が駐車場になっている。駐車場の屋根と駐車場の先にはソーラーパネルが並べられていて、太陽光発電の施設として利用されている。

写真奥には旧線を跨線橋で越えていた小田急多摩線の高架が見える。

写真奥には旧線を跨線橋で越えていた小田急多摩線の高架が見える。

麻生川沿いに南へ向かい、多摩線の高架を見る。橋脚の間隔が空いているところを旧線がくぐっていた。

OpenStreetMapで多摩線から新百合ヶ丘駅までを見る。

まっすぐ南に進んでいた旧線は、多摩線と別れて南にカーブしてくる新線と新百合ヶ丘1号踏切の北側で合流していた。

まっすぐ南に進んでいた旧線は、多摩線と別れて南にカーブしてくる新線と新百合ヶ丘1号踏切の北側で合流していた。

新旧両線が合流した先にある新百合ヶ丘1号踏切。新百合ヶ丘駅ができる前は百合ヶ丘6号踏切だったはずだが改称されている。

新百合ヶ丘1号踏切から百合ヶ丘方向を見たところ。写真左奥には旧線跡の敷地を利用した保線施設がある。

小田急線の東側を並走する旧津久井道脇にある造立稲荷大明神。由緒は不明だが柿生駅方向へ向かう坂道の途中にあり、古くから行き交う人の道標になっていたことだろう。

柿生駅手前にある新百合ヶ丘2号踏切(旧百合ヶ丘7号踏切)。麻生川に向かっていく坂道の途中にある。

柿生駅北側の通路にある小田急の社紋が刻印されている境界標。

小田急電鉄株式会社は2008年に新しいブランドマーク(ローマ字のO=オー=をモチーフにしたもの)を定めているが、社紋としては小田急の「小」の字とレールの断面をイメージした昭和23年(1948年)制定のマークが引き続き使用されている。

小田急電鉄株式会社は2008年に新しいブランドマーク(ローマ字のO=オー=をモチーフにしたもの)を定めているが、社紋としては小田急の「小」の字とレールの断面をイメージした昭和23年(1948年)制定のマークが引き続き使用されている。