Natrium.jp

西谷1号〜鶴ヶ峰10号踏切

OpenStreetMapで西谷(にしや)駅〜鶴ヶ峰駅間を見る。

現在相鉄本線の西谷〜二俣川間では連続立体化(地下化)工事が行われており、工事が完了するとこの間にある踏切は一番西側の鶴ヶ峰10号踏切以外は廃止となる。

現在すでに廃止されている踏切もあるので、地下化前の様子を見に行ってみた。

現在相鉄本線の西谷〜二俣川間では連続立体化(地下化)工事が行われており、工事が完了するとこの間にある踏切は一番西側の鶴ヶ峰10号踏切以外は廃止となる。

現在すでに廃止されている踏切もあるので、地下化前の様子を見に行ってみた。

西谷駅下りホーム鶴ヶ峰方先端から鶴ヶ峰方の引上線を見たところ。西谷駅は大正15年(1926年)の神中(じんちゅう)鉄道(相模鉄道の前身)開通時に開設された古い駅だが、令和元年(2019年)に相鉄新横浜線が開業したことによってJR、その後東急との直通運転の拠点となった。

現在歩行者用の西谷駅西側跨線人道橋がある向こうにかつての西谷1号踏切があった。

このページの写真は2025/9/30撮影。

現在歩行者用の西谷駅西側跨線人道橋がある向こうにかつての西谷1号踏切があった。

このページの写真は2025/9/30撮影。

跨線人道橋の西側に回って踏切跡を見たところ。現在でも駅北側の崖上を通る八王子街道から旧踏切に降りる道路が残っており、封鎖はされているものの線路上にも踏切があった場所に渡り道がある。

南側の道路から踏切跡を見る。防音壁の色が違う矢印のあたりに踏切があったらしい。

道路の南側は逆田橋(さかたばし)公園になっているが、さらに南側を流れている帷子川(かたびらがわ)の蛇行跡を整備したものだ。

写真奥に見える高架は西谷駅の上を越えている東海道新幹線だ。

写真奥に見える高架は西谷駅の上を越えている東海道新幹線だ。

相鉄本線が帷子川を渡る撤去の東側(横浜方)に歩行者用の地下道があるが、そのあたりに西谷2号踏切があった。

八王子街道側から旧西谷2号踏切へのアプローチを見る。地下道には写真奥の突き当たりから右に曲がったところにある。

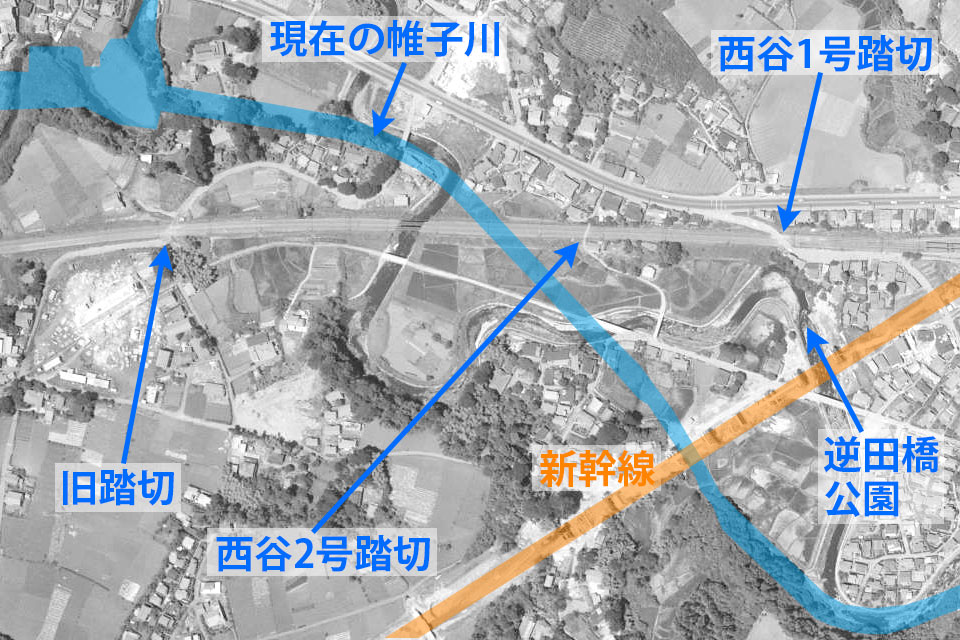

国土地理院Webサイトから昭和38年空中写真(国土地理院撮影)を見る。

帷子川が大きく蛇行している一方、相鉄本線は同じ位置を走っているので踏切位置がよくわかる。ところで、写真左側にも踏切があるのだが、これは現在も残っている(今回の地下化で廃止予定の)西谷3号踏切ではない。

帷子川が大きく蛇行している一方、相鉄本線は同じ位置を走っているので踏切位置がよくわかる。ところで、写真左側にも踏切があるのだが、これは現在も残っている(今回の地下化で廃止予定の)西谷3号踏切ではない。

八王子街道から南に分かれた道は帷子川を渡ったあと相鉄本線に向かってS字カーブを描きながら坂道を上っていく、上り切ったところに現在は跨線橋(西川島橋)がありそこから西谷方を見たところ。

番号がついていない踏切は写真中央の工事用踏切の左から斜めに右側の道路に向かって渡っていたようだ。西川島橋は昭和46年(1971年)完成なので、前の空中写真ではまだないということになる。

番号がついていない踏切は写真中央の工事用踏切の左から斜めに右側の道路に向かって渡っていたようだ。西川島橋は昭和46年(1971年)完成なので、前の空中写真ではまだないということになる。

こちらが現役の西谷3号踏切。写真手前(北側)が帷子川右岸の低地になっていて、相鉄線を挟んで結構な高低差がある。

鶴ヶ峰駅も北側(右)が崖になっていて写真手前の横浜方には出入口がない。鶴ヶ峰の「ヶ」が小さい文字なのか、「ケ」なのかは表記に揺れがあるようで、相鉄のWebサイトや地名は大きい「ケ」が使われている。

地下化する際に西谷・鶴ヶ峰間は線形を改良してやや北側を通る形になり、鶴ヶ峰駅も駅北側に広がる市営の自転車駐車場があったあたり(現在は工事用作業ヤードになっている)の地下(一部は帷子川の蛇行跡にある親水緑道の下)に移設されることになるため、駅南側の高台からはかなり下まで降りないといけなくなるようだ。

地下化する際に西谷・鶴ヶ峰間は線形を改良してやや北側を通る形になり、鶴ヶ峰駅も駅北側に広がる市営の自転車駐車場があったあたり(現在は工事用作業ヤードになっている)の地下(一部は帷子川の蛇行跡にある親水緑道の下)に移設されることになるため、駅南側の高台からはかなり下まで降りないといけなくなるようだ。

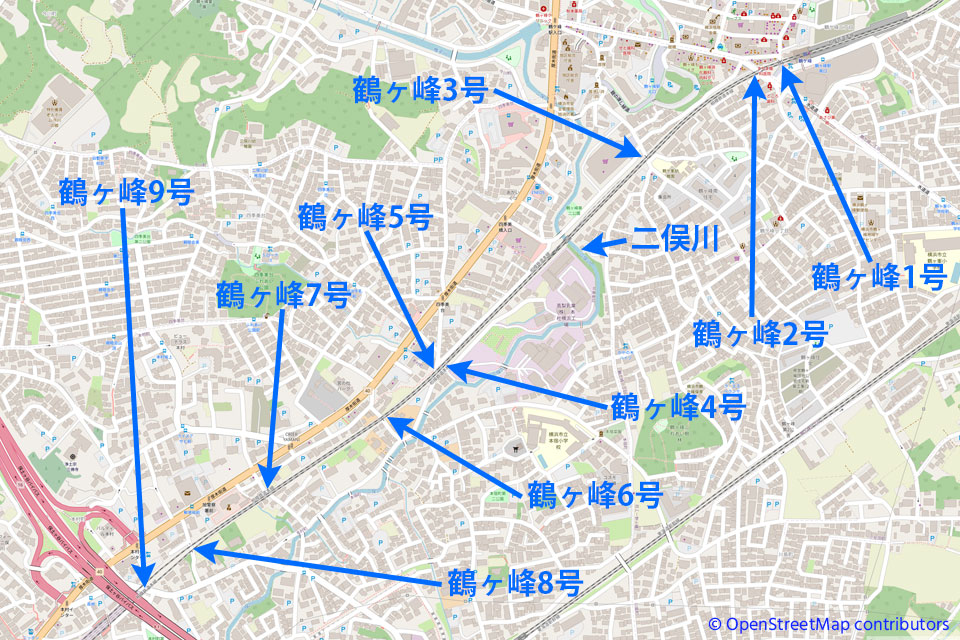

OpenStreetMapで鶴ヶ峰駅から保土ヶ谷バイパス付近までを見る。

ここでは現時点では現役の踏切が9つあるが、いずれも連続立体化(地下化)で廃止される予定となっている。

ここでは現時点では現役の踏切が9つあるが、いずれも連続立体化(地下化)で廃止される予定となっている。

鶴ヶ峰駅西側の鶴ヶ峰1号踏切は歩行者専用になっている。駅北側には商店街がある。

すぐ西側を通る水道道が相鉄本線を渡る鶴ヶ峰2号踏切。

水道道(みち)は明治20年(1887年)、日本で最初の近代水道を作った横浜市へ相模川から水を運んだ導水路(現在は「横浜水道創設導水路」と呼ばれている)で、現在も地下には現役の水道管があるらしい。

水道道(みち)は明治20年(1887年)、日本で最初の近代水道を作った横浜市へ相模川から水を運んだ導水路(現在は「横浜水道創設導水路」と呼ばれている)で、現在も地下には現役の水道管があるらしい。

線路北側の側道を次の踏切へ向かう途中、崖下に帷子川蛇行跡を利用したバイク駐車場が見えた。川のカーブに沿ってバイクが並んでいる様はなかなか壮観。

蛇行跡西側にある鶴ヶ峰3号踏切。北側が崖になっているので踏切の向こうに道路がないように見えるが、坂道で続いている。

相鉄本線が帷子川の支流である二俣川を渡る前後には踏切がなく、かなり西側に行ったところに二つまとめて鶴ヶ峰4号踏切(手前)と5号踏切(奥)が現れる。

鶴ヶ峰4号踏切の南側には高梨乳業本社や横浜工場が広がっており、あたかも工場専用の踏切に見える。実際には工場東西の袋小路に若干の民家があるので専用というわけではないのだが、二俣川を越えるのは工場構内の道路だけなので一般人はこの踏切を渡っても戻ってくるしかない。

鶴ヶ峰5号踏切の方はやや斜めに線路を渡っているがごく普通の道路になっている。

次の鶴ヶ峰6号踏切は歩行者専用。

鶴ヶ峰6号踏切を渡って北側を並走する厚木街道には本村神明社がある。国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「神奈川県神社誌」(神奈川県神社庁, 1981)P37によれば天禄元年(970年)に伊勢神宮が武蔵國御厨郷榛谷(はんのがや=現在の保土ヶ谷区、旭区付近は榛谷御厨という伊勢神宮の荘園だった、昭和13年磯貝正著の「榛谷御厨の研究」によれば、都筑郡二俣川村字半谷=現在の横浜市旭区さちが丘付近に中心があったとされる)に影向(ようごう=神仏が姿を現すこと)し、本村に仮宿を置いたことが発祥という。

鶴ヶ峰7号踏切は車両通行が可能なようだが、かなり狭い。

鶴ヶ峰8号踏切は保土ヶ谷バイパスの東側にある。踏切の東側に地下トンネルを掘削するシールドマシンの到達場所(終点)があり、保土ヶ谷バイパスの西側に向かって地上に向かっていく部分になる。

保土ヶ谷バイパスの下にある鶴ヶ峰9号踏切。工事用車両やバスが通るため踏切前後ですれ違うための待機が必要な場合がある。

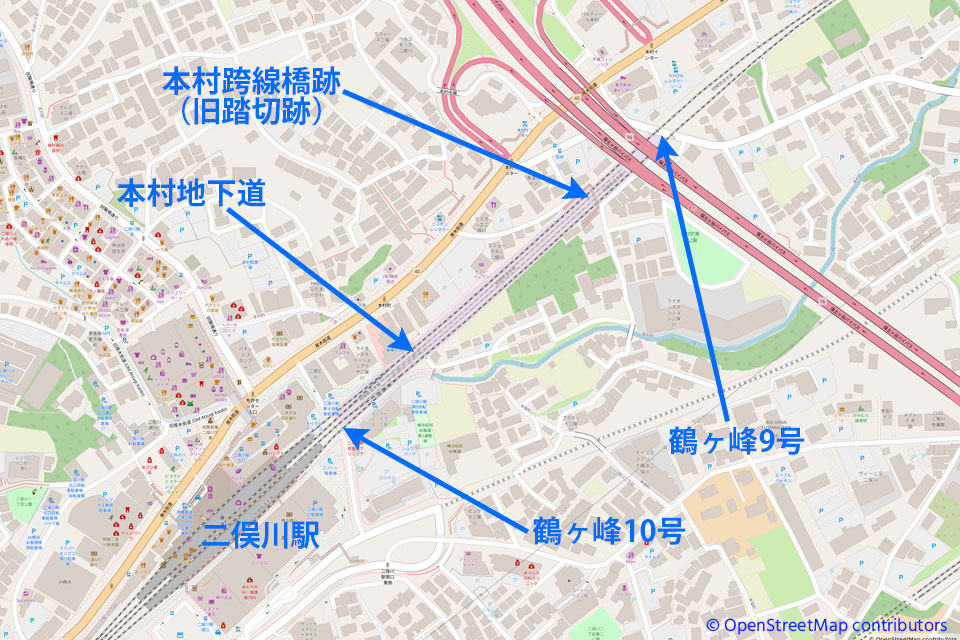

OpenStreetMapで保土ヶ谷バイパスから二俣川駅までを見る。

鶴ヶ峰9号踏切からバイパス西側にあった本村跨線橋の跡を見る。

本村跨線橋は2023/7/3に廃止され、その後撤去が進められているがこの場所にもかつては番号のない踏切があった。

本村跨線橋は2023/7/3に廃止され、その後撤去が進められているがこの場所にもかつては番号のない踏切があった。

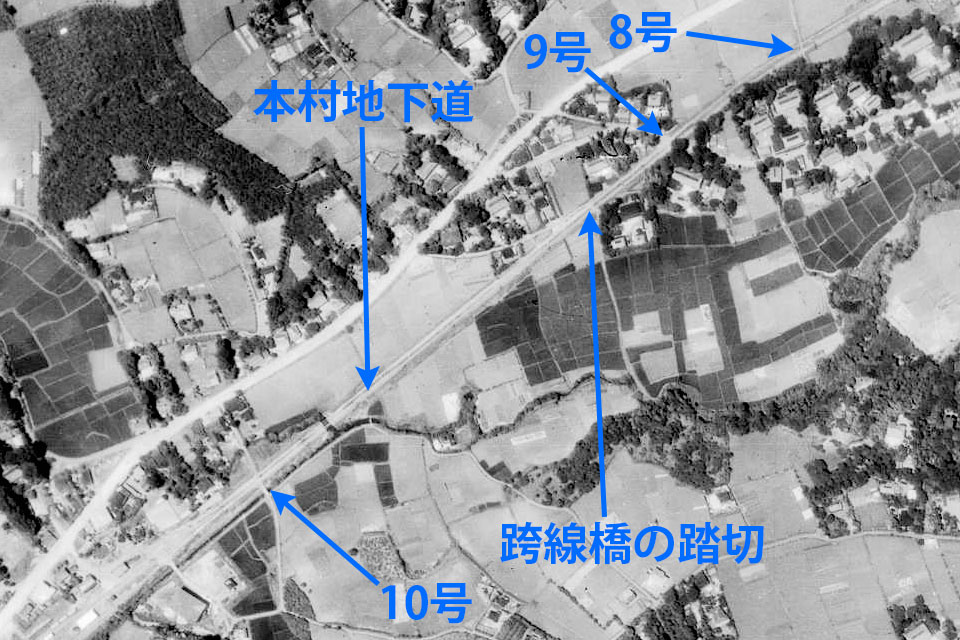

国土地理院Webサイトから昭和22年空中写真(米軍撮影)を見ると、跨線橋の位置に踏切があるのがわかるが、二俣川駅手前にある本村地下道のあたりにも踏切らしき道が見える。

本村地下道を南側から見たところ。ここに踏切があったという確実な資料はみつけていないが、線路との高低差を見ると踏切があってもおかしくはなさそうだ。

二俣川駅のすぐ手前にある鶴ヶ峰10号踏切は連続立体化工事の対象外で、廃止予定はない。駅南側の地下には二俣川が暗渠で流れており、写真手前にある自転車駐車場が水路敷(地籍図上では筆界未定地)。駅ビルは南北に分かれているが、線路南側の水路敷部分だけデッキになっていて建物がない(写真左端のアーチ状天井の下部分)。