Natrium.jp

渋谷川周辺の水路敷群(宇田川下流)

OpenStreetMapで宇田川下流を見る。

宇田川は渋谷駅東側で渋谷川に合流し流域に複数の支流を抱える大きな流れで、本流は代々木上原北側の狼谷(大上谷)とされている。

今回は渋谷駅からスタートして、神泉、松濤の支流も確認しながら宇田川遊歩道を代々木八幡駅付近まで、河骨川や初台川が合流して古くから宇田川と呼ばれた部分を進んでみよう。

(参考資料:国立国会図書館デジタルコレクション所蔵「東京市渋谷区地籍図上巻(旧渋谷町)」および「東京市渋谷区地籍図下巻(旧千駄ヶ谷町、旧代々幡町)」いずれも内山模型製図社, 1935)

宇田川は渋谷駅東側で渋谷川に合流し流域に複数の支流を抱える大きな流れで、本流は代々木上原北側の狼谷(大上谷)とされている。

今回は渋谷駅からスタートして、神泉、松濤の支流も確認しながら宇田川遊歩道を代々木八幡駅付近まで、河骨川や初台川が合流して古くから宇田川と呼ばれた部分を進んでみよう。

(参考資料:国立国会図書館デジタルコレクション所蔵「東京市渋谷区地籍図上巻(旧渋谷町)」および「東京市渋谷区地籍図下巻(旧千駄ヶ谷町、旧代々幡町)」いずれも内山模型製図社, 1935)

最初に渋谷駅地下に残る渋谷川を見に行っておこう。渋谷川は新宿御苑を水源とする穏田川(ここも渋谷川と呼ぶこともある)の下流に位置し、今回見ていく宇田川との合流点(宮益橋)から下流て古川に合流する天現寺橋までの呼称で、もともとは渋谷駅のある谷を流れていた。

その谷間に東横百貨店(のちの東急百貨店東館)作られた際に暗渠化され百貨店の地下を流れていたが、渋谷駅再開発に伴って流路をやや西寄りに切り替え、2015/8以降宮益橋から渋谷橋の間は下水道として管理されることになった。

渋谷駅地下東口広場となっている地下空間に行ってみると、天井部分に渋谷川の大きな張り出しを見ることができる。また、この下には雨水を貯める地下貯留槽が造られている。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

その谷間に東横百貨店(のちの東急百貨店東館)作られた際に暗渠化され百貨店の地下を流れていたが、渋谷駅再開発に伴って流路をやや西寄りに切り替え、2015/8以降宮益橋から渋谷橋の間は下水道として管理されることになった。

渋谷駅地下東口広場となっている地下空間に行ってみると、天井部分に渋谷川の大きな張り出しを見ることができる。また、この下には雨水を貯める地下貯留槽が造られている。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

地上に出て東を宮益坂、西を道玄坂に挟まれた宮益橋の跡から渋谷川の上流方向を見たところ。渋谷川が開渠だった頃はここで宇田川が合流していた。

まずは宮益橋跡を左に向かってJRのガードをくぐり西口のスクランブル交差点へ。古い宇田川の流路は道路右側にあり、写真奥に見えるSHIBUYA109の右側、文化村通りの方から流れてきていた。

道玄坂下交差点から文化村通りを見たところ。宇田川は写真右側のビルが立ち並ぶ方向から流れてきていたが、そのあたりは区画整理が進んだため流路のあとは残っていない。

宮益橋まで戻って今度は宇田川交番で分かれた新しい水路(暗渠)の方へ行ってみよう。

宮益橋まで戻って今度は宇田川交番で分かれた新しい水路(暗渠)の方へ行ってみよう。

宇田川の暗渠が渋谷川に合流しているJR中渋谷ガードから宇田川の上流方向を見る。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

宇田川の暗渠は西武百貨店渋谷店A館(写真左=南側)とB館(写真右=北側)の間を通る井ノ頭通りの下を流れている。

写真奥に見える宇田川交番のあたりで宇田川の旧流路は写真左手前の方へ流れていたが、そちらの跡は残っていない。宇田川の暗渠はまっすぐ写真奥の宇田川通りから来ているが、交番右側を通る井ノ頭通り脇にもかつては水路があった。

井ノ頭通りの方はあとで見るとして、先に本流を遡っていこう。

井ノ頭通りの方はあとで見るとして、先に本流を遡っていこう。

国際日本文化研究センター所蔵の東京府豊多摩郡澁谷町平面圖(金原善三郎, 1926)に記載のある松濤橋跡から上流方向を見たところ。

道路中央付近に両側をガードレールに挟まれた歩道があるのだが、そのあたりが水路跡だろうか。地籍図では道路中央部分が水路敷であるように見える。

写真奥の左側には、鍋島松濤公園と玉川通りの神泉町交差点付近から流れてくる支流が合流してきている。

道路中央付近に両側をガードレールに挟まれた歩道があるのだが、そのあたりが水路跡だろうか。地籍図では道路中央部分が水路敷であるように見える。

写真奥の左側には、鍋島松濤公園と玉川通りの神泉町交差点付近から流れてくる支流が合流してきている。

支流の水路敷は写真奥でBunkamuraの敷地にぶつかっていったん途切れている。

ここでいったんBunkamuraの西側に回って、松濤と神泉の支流を見ておこう。

ここでいったんBunkamuraの西側に回って、松濤と神泉の支流を見ておこう。

Bunkamura西側から支流の上流側を見たところ。インターロッキング舗装だが、遊歩道ではなく自動車通行可能な道路として利用されている。

ここからの写真は2025/9/24撮影。

ここからの写真は2025/9/24撮影。

北側に擁壁を眺めながら、写真奥で水路敷は左(南)に曲がっている。

ところでこの交差点左側の道路にも水路敷があり、ここで神泉の支流が合流している。

ところでこの交差点左側の道路にも水路敷があり、ここで神泉の支流が合流している。

さらに寄り道して神泉の支流へ。支流は南を通る松濤文化村ストリートを横切って南から流れてきている。

左(東側)に擁壁を眺めながら南へ進む。

支流の水路跡が京王井の頭線にぶつかるところにある渋谷1号踏切から渋谷駅方向にある渋谷トンネルを見たところ。

現在もトンネルの入口手前を水路が横切っている。

この写真は2024/1/9撮影。

現在もトンネルの入口手前を水路が横切っている。

この写真は2024/1/9撮影。

踏切北側はビルが立て込んでいて水路跡はよくわからないが、おそらくは写真正面奥の擁壁下あたりを流れていたのだろう。

この写真は2025/9/24撮影。

この写真は2025/9/24撮影。

道路脇にある弘法湯の石碑。現在はビルに囲まれてしまっているがこのあたりには湧水があり、それを利用した浴場が江戸時代からあったという。

神泉(旧地名としては豊多摩郡澁谷町大字中澁谷字神泉谷)という地名もその湧水に由来し、国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「江戸砂子温故名蹟誌 6巻5」(菊岡沾凉ほか, 明和9=1772)には「神仙水 八幡の西 むかし空鉢仙人此谷に来て不老長寿の仙薬をねりたりと云う霊水也 此所を神仙谷という」とある。(注:仮名遣いは現代風に改めてある)

空鉢仙人とは7世紀ごろに天竺(インド)からやってきた法道という伝説の僧侶のことらしいが、弘法湯というくらいでのちに弘法大師伝説とも習合していったのだろう。

この神泉の湧水が支流の源流と思われるが、そこから上流にも水路跡がある。

ここからの写真は2025/10/23撮影。

神泉(旧地名としては豊多摩郡澁谷町大字中澁谷字神泉谷)という地名もその湧水に由来し、国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「江戸砂子温故名蹟誌 6巻5」(菊岡沾凉ほか, 明和9=1772)には「神仙水 八幡の西 むかし空鉢仙人此谷に来て不老長寿の仙薬をねりたりと云う霊水也 此所を神仙谷という」とある。(注:仮名遣いは現代風に改めてある)

空鉢仙人とは7世紀ごろに天竺(インド)からやってきた法道という伝説の僧侶のことらしいが、弘法湯というくらいでのちに弘法大師伝説とも習合していったのだろう。

この神泉の湧水が支流の源流と思われるが、そこから上流にも水路跡がある。

ここからの写真は2025/10/23撮影。

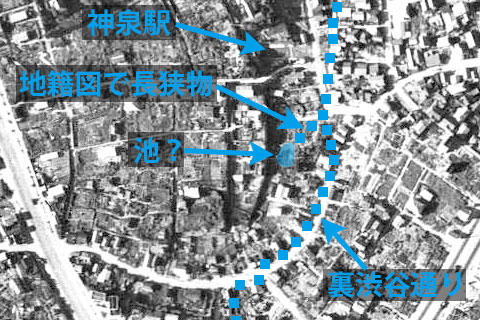

国土地理院Webサイトから昭和22年の空中写真(米軍撮影)。

現在でも石碑から西南方向に向かって長狭物として描画されている区画があるのだが、その先に空中写真では池のようなものが写っている。

池の部分(現在はマンション裏の駐車場あたりと思われる)は現在地籍図上で確認はできないが、ここが水源の湧水池だったのかもしれない。

現在でも石碑から西南方向に向かって長狭物として描画されている区画があるのだが、その先に空中写真では池のようなものが写っている。

池の部分(現在はマンション裏の駐車場あたりと思われる)は現在地籍図上で確認はできないが、ここが水源の湧水池だったのかもしれない。

弘法湯の石碑から南に行ったところにある裏渋谷通りを水路は通っていたと思われる。

谷筋としてはそのまま通り沿いの西側(写真奥)が谷頭になるが、地籍図上の水路敷は南へ向かっていた。

谷筋としてはそのまま通り沿いの西側(写真奥)が谷頭になるが、地籍図上の水路敷は南へ向かっていた。

裏渋谷通りの南側にその水路敷があるのだが、奥は封鎖されていて入っていくことはできない。

ここからの写真は2025/9/24撮影。

ここからの写真は2025/9/24撮影。

南側の道路から先は水路敷として明らかにわかる空間が残っている。

神泉町交差点北側の旧山手通りから水路敷の入口を見たところ。この支流はここが上流端ということになる。

すぐ西側を三田用水が通っており、そこから分水していたのかもしれない。

すぐ西側を三田用水が通っており、そこから分水していたのかもしれない。

続いて鍋島松濤公園の支流へ行ってみよう。こちらは鍋島松濤公園の池を水源とするが、その上流にある三田用水からの分水を神山口分水とも呼んでいたという。

こちらは松濤文化村ストリートから北寄りに分かれている松濤公園通りを西(写真右奥)から流れてきて、写真の位置で曲がってさきほどのインターロッキング舗装の道路に向かっていた。

道路右側の歩道あたりに地籍図では水路敷が描かれている。

こちらは松濤文化村ストリートから北寄りに分かれている松濤公園通りを西(写真右奥)から流れてきて、写真の位置で曲がってさきほどのインターロッキング舗装の道路に向かっていた。

道路右側の歩道あたりに地籍図では水路敷が描かれている。

松濤公園通りを進んでいくと谷頭にある鍋島松濤公園がある。

名前の通り鍋島侯爵邸(旧佐賀藩主鍋島家)があった場所で、江戸時代は一帯が紀州徳川家下屋敷であった。松濤の地名は鍋島家が松濤園という茶園(茶畑)を開いたことに由来し、池のあたりは種畜牧場があったのだという。

公園内の池は自然の湧水池で支流の水源になっていたが、水路敷は公園右(東)側を通る坂道の右側にあった。

名前の通り鍋島侯爵邸(旧佐賀藩主鍋島家)があった場所で、江戸時代は一帯が紀州徳川家下屋敷であった。松濤の地名は鍋島家が松濤園という茶園(茶畑)を開いたことに由来し、池のあたりは種畜牧場があったのだという。

公園内の池は自然の湧水池で支流の水源になっていたが、水路敷は公園右(東)側を通る坂道の右側にあった。

池越しに谷頭の方向を見たところ。水路は写真奥に見える崖上にある道路から北へ続いている。

北に進んで突き当たったところで、少し東寄りから三田用水方向を見たところ。地籍図上は写真の道路左側を流れる水路敷が、手前の交差点で左の道路手前よりを流れて鍋島松濤公園北側の道路に出る。

三田用水は京王線の笹塚駅南側で玉川上水を分水した用水路で、このあたりでは山手通り付近を流れていた。

三田用水は京王線の笹塚駅南側で玉川上水を分水した用水路で、このあたりでは山手通り付近を流れていた。

山手通りの西側には、一区画だけ三田用水の暗渠が路上に姿を現している部分がある。周辺の工事で前後の区間は失われているものの、ここだけはなんとか残っているようだ。

ここからの写真は2025/10/27撮影。

ここからの写真は2025/10/27撮影。

その真ん中あたりにある蓋と覗き穴は神山口分水の取水口を点検するための設備ではないかという説がある。

さて、大きく寄り道してしまったが宇田川本流に戻って上流へ。

ジグザグに進む道路の右側にある歩道部分が水路敷のように見えるが、地籍図の描画とは必ずしも一致していない。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

ジグザグに進む道路の右側にある歩道部分が水路敷のように見えるが、地籍図の描画とは必ずしも一致していない。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

深町橋があったところで、道路と交差する部分から先は遊歩道に切り替わる。

1ブロック先からは「宇田川遊歩道」という看板がついているのだが、落書きだらけで一部しか読み取れない。

OpenStreetMapで宇田川遊歩道から代々木八幡駅付近を見る。宇田川遊歩道は深町橋から代々木八幡駅手前までほとんど一直線に通っているが、途中西から合流してくる支流がある。

千代田橋跡で遊歩道は道路を斜めに渡っている。写真右側の道路沿いには東側の支流に向かって分かれていく水路もあったようだが、水路跡は失われている。

千代田橋跡を過ぎてさらに遊歩道を北へ。写真右側にある住宅脇の可動型フェンスのところがちょっと気になる。

フェンスの向こうは防災倉庫として使われているが、この行き止まりの空間は地籍図では水路敷もしくは無番地として描かれている。

次の交差点先の車止めは落書きの魔の手から逃れているようで、「宇田川遊歩道」と書かれているのがわかる。

地籍図を見ると水路敷は車止めの先で左に曲がってマンション群の方に消えている。このあたりでは宇田川はやや左(西)に蛇行していて、現在の遊歩道とはずれていたようだ。

地籍図を見ると水路敷は車止めの先で左に曲がってマンション群の方に消えている。このあたりでは宇田川はやや左(西)に蛇行していて、現在の遊歩道とはずれていたようだ。

ところで、交差点から東の井ノ頭通り方向を見ると、通りの手前、マンションと住宅の間にあやしい隙間がある。地籍図で水路敷になっているわけではないが、井ノ頭通り側の水路からこちらに向かって水が流れていたのかもしれない。

次の交差点には左(西)から支流が合流してくる。ここでまた支流の方に寄り道してみよう。

西に曲がって突き当たりの丁字路。そのまま突き当たりのフェンスあたりから奥が水路の跡ではないかと思われるが、地籍図でも水路敷としては扱われていない。

ここに西から崖の下を水路が流れてきていたものと思われる。

この写真は2025/9/3撮影。

ここに西から崖の下を水路が流れてきていたものと思われる。

この写真は2025/9/3撮影。

丁字路右側の道路をすぐ左に曲がる。この道は昭和10年の東京市渋谷区地籍図下巻(旧代々幡町)によれば水路として描かれており、こちらの方が水路としては後まで残っていたようだ。

ここからの写真は2025/10/27撮影。

ここからの写真は2025/10/27撮影。

昭和10の水路は崖下の水路とは再び出会うことなく、北側の道路に曲がった坂の上あたりで上流端となっていた。

そちらに行かず真っ直ぐ進んで突き当たりを右に曲がり、すぐに左に曲がって崖に並行して進む道を上流へ。しばらくは崖の方を確認する術がないが、崖上の道が坂を降りてきたところで崖の方を見る。

写真手前に見える左右のフェンスが水路敷で、このあたりでは若干崖よりも北寄りにある。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

写真手前に見える左右のフェンスが水路敷で、このあたりでは若干崖よりも北寄りにある。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

下流側は工事用のフェンスで封鎖されており、奥には藪となった水路敷が見える(地籍図では水路敷扱いはされていない)。

上流側は扉付きのフェンスになっていて、奥は舗装されているのだが藪になりかけている。

フェンスの隙間から覗いてみる。綺麗に舗装されていたようなのだが、人通りがなく雑草が生い茂りつつある。

支流の上流端まで来て振り返ったところ。こちらにも扉付きのフェンスがあって舗装された水路敷が続いているが、中に入ることはできない。

谷頭の階段を山手通り方向に上って振り返ったところ。支流の谷の全体像が見える。

宇田川遊歩道(本流)に戻って北へ向かう。

遊歩道は斜めに通っている井ノ頭通りの旧道(水道道路)を渡る。

続いて現在の井ノ頭通りを渡る。

進んでいくと道路と遊歩道が並走する場所があるが、道路の方は写真奥で行き止まりになっている。

遊歩道の方は富ヶ谷一丁目通りに向かってカーブしていく。写真奥では河骨川が右から合流してくる。

遊歩道が富ヶ谷一丁目通りに出るところ。ここには新富橋が架かっていて、上流は通りの左側にある歩道部分を流れていたようだ。

ここでいったん宇田川本流をたどるのは終わりとして、上流は別の機会に見に行ってみる。

ここでいったん宇田川本流をたどるのは終わりとして、上流は別の機会に見に行ってみる。

というわけで一度渋谷駅近くまで戻って、井ノ頭通りを流れる北側の支流の方を見ていこう。

宇田川交番付近で本流と合流していた支流は、交番を右に進んだ井ノ頭通りの方を流れていた。写真奥の神南小学校下交差点には、右側からオルガン坂が下りてくる。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

宇田川交番付近で本流と合流していた支流は、交番を右に進んだ井ノ頭通りの方を流れていた。写真奥の神南小学校下交差点には、右側からオルガン坂が下りてくる。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

右にNHK放送センターを望む交差点まで来た。支流の水路跡はこのまままっすぐ道路左側を流れいたようだが、ちょっと交差点の左側を気にしてみる。

交差点の左側から上流に向かって地籍図に描かれている細い水路敷が残っていた。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

進んでいくと車止めの向こうで行き止まりになっている。水路敷としては残っていないが、ひとつ北側には千代田橋跡を通る道路があり、そのあたりまでは水路があったらしい。

井ノ頭通りに戻って北へ。放送センター西口バス停付近で左(西)に迂回する脇道があるが、水路はこちらの方を流れていた。

放送センターを抜けて代々木公園の陸上競技場脇を抜けていく。

前の写真奥に見える青看板(案内標識)の手前で西側の路地を見たところ。

道路脇の電柱に「春の小川 この通り」という看板が付いている。春の小川は河骨川のことだが、一般的には河骨川は代々木八幡駅近くで宇田川に合流している流れで、ここからはだいぶ北にある。

写真左奥の電柱にある看板の向こう側を南北に宇田川本流の遊歩道が通っている。

道路脇の電柱に「春の小川 この通り」という看板が付いている。春の小川は河骨川のことだが、一般的には河骨川は代々木八幡駅近くで宇田川に合流している流れで、ここからはだいぶ北にある。

写真左奥の電柱にある看板の向こう側を南北に宇田川本流の遊歩道が通っている。

青看板の下から上流方向を見る。井ノ頭通りは看板にある代々木公園交番前交差点で左に曲がっているが、もとの水道道路は写真左側に斜めに入っていく道路にあった。

このあたりでは通りの西側が無駄に膨らんでいるが、歩道が水路跡をなぞっているためと思われる。

このあたりでは通りの西側が無駄に膨らんでいるが、歩道が水路跡をなぞっているためと思われる。

代々木公園交番前交差点を過ぎたところで、代々木深町小公園の左側を通る脇道も水路跡と思われるが、地籍図や古地図では水路としては扱われていない。

この先、小田急小田原線の参宮橋6号踏切東側の道路が出てくるところから先は、河骨川の支流として地籍図にも水路敷が描かれている。ここから先は河骨川のページで紹介しているので、そちらを参照されたい。

この先、小田急小田原線の参宮橋6号踏切東側の道路が出てくるところから先は、河骨川の支流として地籍図にも水路敷が描かれている。ここから先は河骨川のページで紹介しているので、そちらを参照されたい。

最後に編集の都合で(苦笑)、井ノ頭通りで西側から合流してくる水路跡も途中まで見ていこう。

宇田川本流は軍人橋で井ノ頭通りと交差していたが、東京市渋谷区地籍図下巻(旧代々幡町)を見ると井ノ頭通りの真ん中あたりに西から支流が合流している。その支流は富ヶ谷一丁目交差点のあたりに歩道橋西側の道路から流れてきて、写真手前あたりで本流向きに曲がっていた。

この写真は2025/10/27撮影。

宇田川本流は軍人橋で井ノ頭通りと交差していたが、東京市渋谷区地籍図下巻(旧代々幡町)を見ると井ノ頭通りの真ん中あたりに西から支流が合流している。その支流は富ヶ谷一丁目交差点のあたりに歩道橋西側の道路から流れてきて、写真手前あたりで本流向きに曲がっていた。

この写真は2025/10/27撮影。

水路跡が井ノ頭通りに出てくるところから上流方向を見る。井ノ頭通りに向かって道路が嵩上げされているためわかりにくいが、地籍図を見ると出口付近では道路右側に水路があって、写真奥のあたりから上流は道路中央を流れているように描かれている。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

北へ進んだところ。路上に描かれた交差点マークのあたりを水路が通っていたと思われる。

左に崖を見ながら、道路はやや西寄りに向きを変えていく。

だんだん道幅が狭くなり、道がクネクネと曲がっていく。

車がギリギリ通れるか通れないかまで狭くなった道を進むと、富ヶ谷一丁目通りへ分かれていく道路との交差点に出る。奥に山手通りをくぐるアンダーバスが見えるこのあたりで上原二丁目方向から来る流れがここに出てきていたのだが、山手通りの拡張工事などで流路が失われているためよくわからなくなっている。