Natrium.jp

エンガ掘と周辺の水路敷群(大谷口の支流)

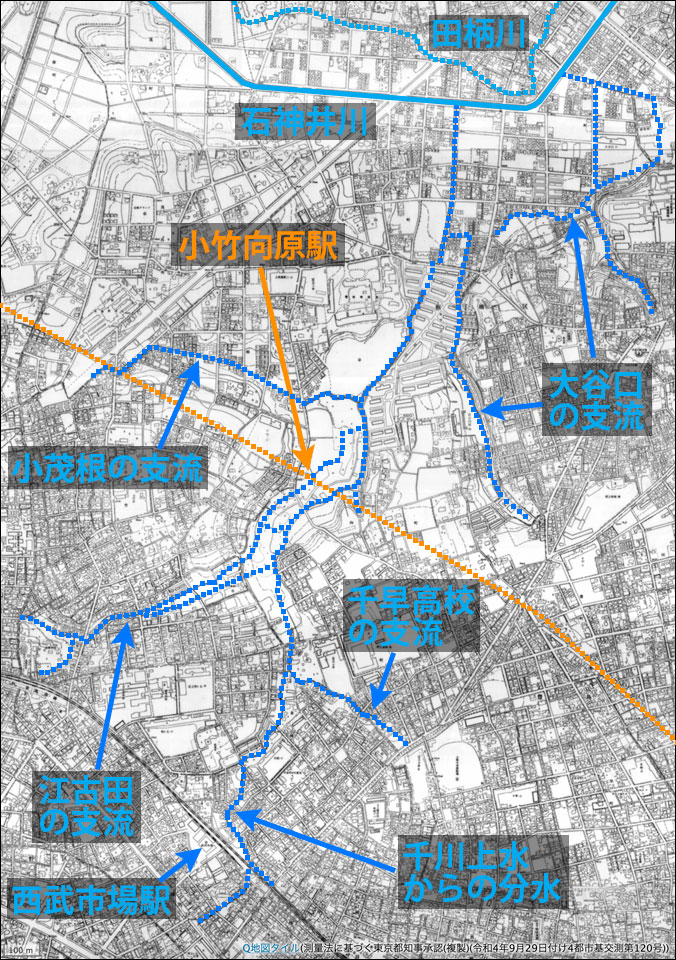

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)にエンガ掘の水路を書き込んでみた。

エンガ掘の東側に結構大きな石神井川の支流があるが、名前は付いていないらしい。仮に「大谷口の支流」と呼んでおく。

エンガ掘の東側に結構大きな石神井川の支流があるが、名前は付いていないらしい。仮に「大谷口の支流」と呼んでおく。

OpenStreetMapで大谷口北口付近を見る。

大谷口の支流はエンガ堀の東側で大きく弧を描くような流路になっている。

大谷口の支流はエンガ堀の東側で大きく弧を描くような流路になっている。

石神井川にかかる山崎橋から東方向を見る。比較的大きな通りになっているが、かつてはこの道路に水路があった。

もっとも、この流路はあとから付け替えられたもので、もともとは下流の上板橋付近で石神井川に合流していたらしい。そちらにはまったく痕跡は残っていない。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

もっとも、この流路はあとから付け替えられたもので、もともとは下流の上板橋付近で石神井川に合流していたらしい。そちらにはまったく痕跡は残っていない。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

ところで上の写真左下に写り込んでいる謎の影。橋の中央部に作られた月を模した照明の影だったのだ。

昔この辺りは山崎田んぼと呼ばれ、水を張った田んぼに映る月が美しかったという故事に倣って作られているらしい。

昔この辺りは山崎田んぼと呼ばれ、水を張った田んぼに映る月が美しかったという故事に倣って作られているらしい。

山崎橋から水路跡を東へ向かう。途中、信号のある交差点から南へ伸びる道路にはMapExpert 地籍マップ(β版)で参照できる地籍図によれば、大谷口の支流の弧になっている部分を短絡する水路が描かれている。

下水道台帳では写真奥にある大谷口小学校の前から雨水管があり、これが水路の名残なのかもしれない。

この写真は2025/2/26撮影。

下水道台帳では写真奥にある大谷口小学校の前から雨水管があり、これが水路の名残なのかもしれない。

この写真は2025/2/26撮影。

さきほどの道路をしばし進んで行くと左に「さくらづつみ児童遊園」がある。板橋区で石神井川の桜が有名なのはもう少し下流の東武東上線あたりではないかと思うが…

ここからの写真は2017/5/6撮影。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

そのまま進んで行くと、コンビニの先で道路は行き止まりになっているように見えるが、実際には道路は一気に細くなるものの写真中央奥の標識の向こうへ続いている。

水路はその手前で道路右側のフェンスの方へ向かうようだ。水路敷は民家の軒先になっていて、入って行くことは出来ない。

水路はその手前で道路右側のフェンスの方へ向かうようだ。水路敷は民家の軒先になっていて、入って行くことは出来ない。

大きく上流側に回り込んできて、水路敷が道路から分かれて行くところを下流に向かって見る。

写真では分かりにくいが、こちら側には蓋暗渠が残されていた。

写真では分かりにくいが、こちら側には蓋暗渠が残されていた。

蓋暗渠の反対側には、車両通行止めの水路敷が。水道工事中なわけではなく、写真左側は資材置き場になっているらしい。

水路敷はすぐに西向きに曲がり、いかにもな感じで進んで行く。

水路敷はすぐに道路に行き当たる。

行き当たった道路で左の坂道を見上げると、そこには丘の上にある日大板橋病院が見える。

水路は先ほどの突き当たりに右側にある崖下の道へ向かうようだ。右側には大谷口児童遊園があり、奥には大谷口小学校が見える

このあたりの大谷口という地名は、字の通り大きな谷の入口を指している地名のようだが、ではその大きな谷とはどこのことを指しているのだろうか。

ひとつの候補が、今進んでいる水路の途中に合流してくる日大板橋病院西側の谷。本流を進む前に、そちらに立ち寄って見るとする。

このあたりの大谷口という地名は、字の通り大きな谷の入口を指している地名のようだが、ではその大きな谷とはどこのことを指しているのだろうか。

ひとつの候補が、今進んでいる水路の途中に合流してくる日大板橋病院西側の谷。本流を進む前に、そちらに立ち寄って見るとする。

大谷口小学校を過ぎたところで下流側を見る。川筋らしいクネクネ具合がよく分かる。

大谷口小学校の先で、変形五叉路に行き当たる。川筋は写真に写っていない左の日本の道路に向かっていたようだ。

上の写真左に写っているピンク色の建物を回り込んだ位置にある細い道。この先が先ほど書いた大谷口の大きな谷の候補地になる。

まずはこちらの細道を進んでみよう。

まずはこちらの細道を進んでみよう。

細道は左右に曲がりながら上って行く。その先に見えるのは日大医学部のグラウンドだが、古い地図を見る限りもともとは谷で、かさ上げしてグラウンドを作ったたようにも見える。

そういう意味では、この坂道も水路敷というにはいささか急坂すぎる気もする。実は、前の週にきた時にはこの細道に気づかず、別の場所を谷の入口と見ていた。そちらへ向かうために一度、さきほどの五叉路へ戻って、左から二番目の道を進んで見る。

そういう意味では、この坂道も水路敷というにはいささか急坂すぎる気もする。実は、前の週にきた時にはこの細道に気づかず、別の場所を谷の入口と見ていた。そちらへ向かうために一度、さきほどの五叉路へ戻って、左から二番目の道を進んで見る。

左から二番目の道は、本流と思われる水路の跡。道路はすぐに行き止まりになっているが、水路はもともとは写真正面奥の軽トラックが止まっているあたりを下ってきていたらしい。

国土地理院Webサイトから昭和23年日大板橋病院近辺の空中写真(米軍撮影)を見る。

日大板橋病院の西側には逆Y字の形をした結構な深さの谷があるのだが、さきほど上ってきた細道(黄色の点線)よりもやや西側の方(オレンジ色の点線)が谷筋のようにも見える。

マウスオーバーで昭和38年の空中写真(国土地理院撮影)になるが、東側の谷間にはびっしりと住宅が建っているのがわかる。かつて、その辺りには溜池があったともいう。

日大板橋病院の西側には逆Y字の形をした結構な深さの谷があるのだが、さきほど上ってきた細道(黄色の点線)よりもやや西側の方(オレンジ色の点線)が谷筋のようにも見える。

マウスオーバーで昭和38年の空中写真(国土地理院撮影)になるが、東側の谷間にはびっしりと住宅が建っているのがわかる。かつて、その辺りには溜池があったともいう。

さきほどの行き止まりで左を向くと、坂の上に日大医学部のグラウンドが見える。写真左手の日大板橋病院との間に坂道があるが、水路敷のようには見えないので、元の谷間はもう少し西側にありそうにも見える。

しかし、右の道の結構な上り坂で、グラウンドの西側に回り込んで上っていってしまうので、もともとの谷の入口がどこなのかはわからなくなってしまっているようだ。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

しかし、右の道の結構な上り坂で、グラウンドの西側に回り込んで上っていってしまうので、もともとの谷の入口がどこなのかはわからなくなってしまっているようだ。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

ちなみに右の道を少し上ると水路敷に向かって下って行く場所がある。この先はあとで戻ってくることになる。

さらにその先、グラウンドの下を南へ上って行く道が左に曲がるところで、正面の一方通行の道は再び下りになっている。

左側は崖になっているので、ここはここでグラウンドの谷とは繋がっていないようだ。

左側は崖になっているので、ここはここでグラウンドの谷とは繋がっていないようだ。

谷間の入口が見つからないので、しかたなくグラウンド東側の坂を上って行くと、途中で右側(西側)に下り坂が現れる。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

右の道を下って行くと、すぐに日大医学部附属看護専門学校の正門を右に見ながら、さらに左へ道が下りて行く。

ここへ来てようやく分かるが、もともとこの谷間にはそこへ向かう道がなく、看護学校の敷地の中が谷間になっているようだ。

ここへ来てようやく分かるが、もともとこの谷間にはそこへ向かう道がなく、看護学校の敷地の中が谷間になっているようだ。

少し歩くと谷底にたどり着く。実はこのあたり、谷間の中に密集して住宅が建っていた場所で、大きな道路もなく防災上も問題があったことから平成14年(2002年)から同21年(2009年)にかけて改良事業が行われた結果、現在のような整備された状態になったものだという。

西側の崖上から谷間を見下ろした形。眼下の道路を挟んだ一体だけが谷間になっていて、狭さがよく分かる。

深い谷は上の写真右側(南側)で唐突に急坂を上って行く形で終わりとなる。実際の谷頭は写真右側にあったようだ。

坂を上って行った先にあったのは、千川上水脇に立つ大谷口給水所のポンプ棟だった。

ここには戦前の昭和6年(1931年)に完成し、昭和47年(1972年)まで現役だった給水塔があったが、老朽化により平成17年(2005年)に取り壊されたあと、平成23年(2011年)に改めてポンプ棟として建てられたものだ。

ここにはかつて多摩川の砧浄水場から荒玉水道を通ってここまで水が運ばれており、ここからさらに王子方面へ給水していたのだという。

一方、さきほどの谷には、千川上水の漏水が流れて行っていたそうな。

ここには戦前の昭和6年(1931年)に完成し、昭和47年(1972年)まで現役だった給水塔があったが、老朽化により平成17年(2005年)に取り壊されたあと、平成23年(2011年)に改めてポンプ棟として建てられたものだ。

ここにはかつて多摩川の砧浄水場から荒玉水道を通ってここまで水が運ばれており、ここからさらに王子方面へ給水していたのだという。

一方、さきほどの谷には、千川上水の漏水が流れて行っていたそうな。

少し戻って、日大看護学校の南側に回って見ると、谷頭の部分がV字谷になっていた。看護学校で別れた支谷はこのあたりで終わっているようだ。

この写真は2017/5/20撮影。

この写真は2017/5/20撮影。

OpenStreetMapで向原、小茂根、小竹地区を見る。

さて、再び向原に向かう支流の方に戻ってみよう。先ほどの五叉路で左から二番目の道を進んだ突き当たり。直進できないので左側から裏側へ回り込んでいく。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

裏側に回り込んで上流部分へ向かう。いかにも川跡のような細い道になっていた。

いったん広い交差点に出るが…

まだクネクネとした水路跡が続いている。

水路跡はクネクネしながら最終的に氷川神社の崖下にある商店街「パステル宮の下」にぶつかっている。

パステル宮の下は大谷口にある氷川神社の門前商店街という位置づけになると思われるが、石神井川から大谷口通り(旧大谷道)までつながっている。

大谷口の丘の上にある氷川神社。創建年代は不明で、延宝2年(1674年)には記録に見え、16世紀まで遡る可能性もあるという。

神社の西側は切り立った崖になっている。かつて大谷を流れる水が削っていったのだろう。

一方、パステル宮の下にぶつかったところで、水路の跡はしばらく辿れなくなる。

地形からすると、パステル宮の下を上っていくのではなく、動物病院の西側に回り込んでいたように思えるが。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

地形からすると、パステル宮の下を上っていくのではなく、動物病院の西側に回り込んでいたように思えるが。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

上流側に回り込んで見た。西側を流れるエンガ掘のすぐそばに北に向かって下っている道がある。この道は西側のエンガ堀に向かっていく水路になっていたが、おそらくは古い大谷口の支流跡が区画整理で移設されたものと思われる。

その道を振り返った場所が向原団地前交差点。向原団地は今のコーシャハイム向原だが、交差点の名前は昔のままのようだ。

写真右側に見える商店街の途中にエンガ堀が流れており、このあたりで二つの流れは繋がっていたのかもしれない。

写真右側に見える商店街の途中にエンガ堀が流れており、このあたりで二つの流れは繋がっていたのかもしれない。

交差点を越えて進んでいくと、左に分岐する一方通行の出口がある。かつての水路はこちらだったらしい。

川筋らしい緩やかなカーブで左右に蛇行する道の途中には、突如道路と同じくらいの幅の路側帯が現れる。

水路の蛇行跡なのかどうか…

水路の蛇行跡なのかどうか…

途中東側の崖を見る。崖の上に見えているのは大谷口二丁目児童遊園。

コーシャハイム向原を囲んでいる道が西側に曲がる場所。住宅の隙間に細い水路敷が残されている。

薄暗い道を抜けると、水路敷は不自然な上り坂になっていく。

どんどん上っていくと、先に出口があるようだ。

なんど、坂の途中に出た。正面は向原中学校の校庭で、そこだけが大きくえぐられたスリバチのようになっている。

その理由を探るには、周辺を見て回るしかない。ここで一度、コーシャハイム向原の北側まで戻ってみると、すぐ西側にももう一本、水路敷があるのが分かる。

実は最初に来た時には東側の水路敷を見逃しており、こちらから辿っていったのだが。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

実は最初に来た時には東側の水路敷を見逃しており、こちらから辿っていったのだが。

ここからの写真は2017/4/29撮影。

こちらの水路敷も上っていくが、東側の水路敷ほどの傾斜はない。

西側の水路敷は、ちょうど谷底にある向原中学校の校門の目の前に出てくる(写真手前の赤い矢印)。一方、東側の水路敷は写真奥に見える崖よりに出て来ていることがわかる(写真奥の水色の矢印)。

おそらくは、道路を通すために東側の水路敷はかさ上げされたのだろう。

おそらくは、道路を通すために東側の水路敷はかさ上げされたのだろう。

東側の崖上から向原中学校の校庭を見る。写真奥の校舎が建っているあたりも崖の上になっており、校庭だけが結構深い谷の中に作られているのがわかる。

この写真は2017/5/6撮影。

この写真は2017/5/6撮影。

校庭の反対側まで回り込んでみた。下流側から歩いて来た時には、東側の崖上の道は行き止まりだと思っていたのだが、実は細い階段道でその先の水路敷に繋がっていたのであった。

この写真は2017/5/13撮影。

この写真は2017/5/13撮影。

階段下で上流側からみたところ。

上流方向を見る。写真左手の坂道がおかしなことになっているが、やはり崖の高低差が大きすぎてかさ上げを行なっているようだ。

水路敷は、矢印のあたりで坂道の途中から続いている。

水路敷は、矢印のあたりで坂道の途中から続いている。

東側から谷底を見る。相当深い谷間なのがわかるが、V字というよりは凹の字状の谷間なのだろう。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

ここからの写真は2017/5/6撮影。

水路敷らしい細道が見えるが、手前のかさ上げされた坂道との高低差がすごい。

水路敷は掘割の底を舗装したような状態で進んでいく。ちなみに写真左に見える住居表示は崖上のものだが、この位置から崖上にアプローチする手段がないので、まったく参考にならない。

少し先で左側の崖が開けていき、階段で道路に合流したところで水路敷は終わりとなる。

その終点で左(東)をみると、坂道が見事な葛折りになっていた。

谷頭にはマンションが建っていて入ることはできない。

坂を上り、都道420号となっている千川通りから振り返る。さきほどのマンションに向かって結構な下り坂で、かつては上水から漏れ出た水が流れ落ちていたのかもしれない。

板橋高校入口バス停のところが、坂の上にあたる。千川駅は目と鼻の先だ。

今回の探索はここで終わりとなる。

今回の探索はここで終わりとなる。