Natrium.jp

桃園川の水路敷群(末広橋〜三味線橋)

OpenStreetMapで桃園川緑道の末広橋から三味線(さみせん)橋までを見る。

桃園川は荻窪駅近傍から杉並区を東西に流れ中野区で神田川に合流する河川だが、全て暗渠化されている。今回は中野区にある神田川との合流点から、上流へ向かって緑道と周辺の水路敷群を見て行こう。

暗渠には橋がそのまま残されている場所が多いので、地図に橋名を書き込んでみた。

桃園川は荻窪駅近傍から杉並区を東西に流れ中野区で神田川に合流する河川だが、全て暗渠化されている。今回は中野区にある神田川との合流点から、上流へ向かって緑道と周辺の水路敷群を見て行こう。

暗渠には橋がそのまま残されている場所が多いので、地図に橋名を書き込んでみた。

神田川の柏橋寄りから桃園川の合流口を見たところ。現在は南から北に向かって流れる神田川に西から流れてきた桃園川がほぼ直角にぶつかっているのだが、古くは西から来た桃園川と東から来た神田川がここで合流して北へ向かっていたらしい。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

神田川に架かる末広橋の西側に、桃園川に架かる橋がある。こちらの橋に名前があるのかどうかはわからない。

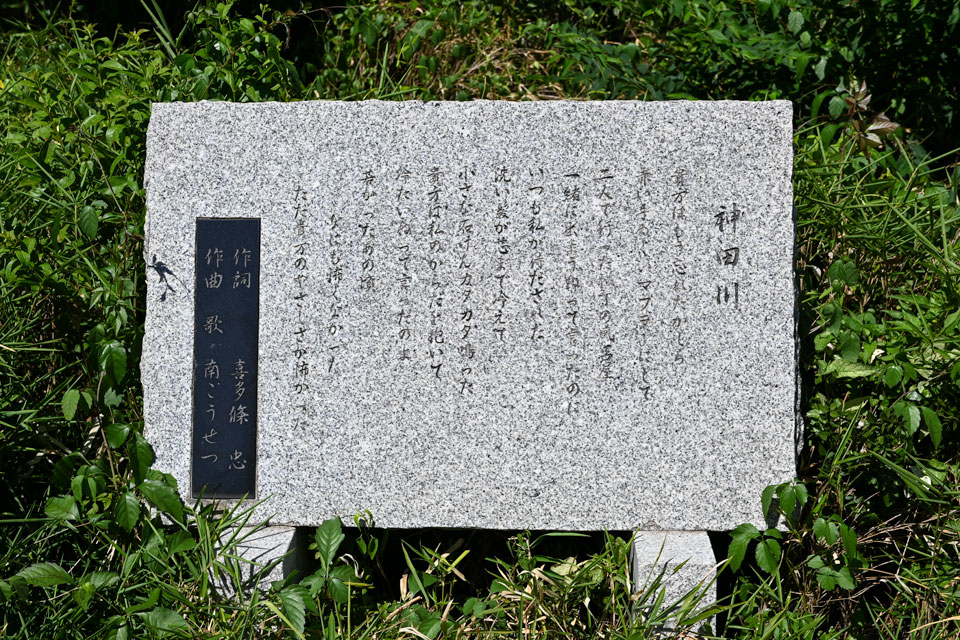

なぜか桃園川緑道の上にある神田川歌碑。実際の歌詞のモデルはもっと下流の西早稲田あたりだという。

さて、それでは上流に向かって桃園川緑道を進んで行こう。桃園川は緑道としてきれいに整備されている一方、阿佐ヶ谷駅近くまでは川にかかる橋がほとんどそのまま残されているので、この先しばらくはほとんど橋巡りの様相となる。

ところで写真奥のあたりに、かつては南側から旧伏見宮別邸の脇を通って神田川の支流が流れてきていたはずだが、その痕跡は残っていなかった。

ところで写真奥のあたりに、かつては南側から旧伏見宮別邸の脇を通って神田川の支流が流れてきていたはずだが、その痕跡は残っていなかった。

最初に出会うのは田替橋。川の氾濫で田んぼの位置が替わったからだとか。欄干は緑道を通す際に切り取られてしまっているが、橋名を示す親柱はそのまま残されている。

緑道が少し坂道になって上った先にあるのが小淀橋(上流側から見たところ)。小淀というのはこの辺りの旧町名。

魚の彫刻がある睦橋。暗渠になる前からこういう意匠ではないと思うのだが。

かつては、このあたりに北側から中野川が合流していたらしい。神田川にも上流の南台に同じ名前の橋がある。

かつては、このあたりに北側から中野川が合流していたらしい。神田川にも上流の南台に同じ名前の橋がある。

川縁まで迫るマンションの間を桃園川緑道が抜けていく。

戸井橋の親柱(南側から)。塗装し直されているが、銘板は昭和30年に架設されたときのままなのだろうか。

このあたりの現地名は中央一丁目というのだが、中野区としては東端に近い位置にあって神田川で新宿区と接している。

このあたりの現地名は中央一丁目というのだが、中野区としては東端に近い位置にあって神田川で新宿区と接している。

戸井橋の西側には、遊具が置かれていてちょっとした児童遊園になっている。

欄干が謎のオブジェの一部になっている立田橋(下流側)。

正門が川に向かって開いている塔山小学校。旧町名は塔ノ山町で、「とうのやま」と読むようだ。塔ノ山の由来となった塔というのは、中野坂上交差点近くの旧第十中学校あたり(旧宝仙寺飛地)に存在した三重塔のことらしい。

旧第十中学校(2018年閉校、現在新しく中野東中学校として建設中)脇にある三重塔跡の石碑。三重塔は石碑の南東100mほどのところに寛永13年(1636年)に建てられたが、昭和20年(1945年)の空襲で焼け落ちてしまったという。

三重塔は現在、宝仙寺境内に再建されている。

三重塔は現在、宝仙寺境内に再建されている。

石碑のすぐ南側には、地元で「石棒さま」と呼ばれている庚申塔がある。これも戦災で崩れたものを再建したのだという。いまでも地元では庚申祭が行われている。

さらにその南側、山手通りに出たところにあるのが白金龍昇宮。昭和24年(1949年)、城山町(現在の中野一丁目)に現れた黄金の龍を祀ったそうだ。

桃園川に戻って、山手通りの宮下交差点南側に架かる宮下橋は親柱が残っていない。宮下とは、北側にある氷川神社の坂の下にあることを意味するのだろう。

実は桃園川にはもう一つ宮下橋があって、上流の阿佐ヶ谷駅近くにある馬橋稲荷神社の北側にある橋がそれ。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

実は桃園川にはもう一つ宮下橋があって、上流の阿佐ヶ谷駅近くにある馬橋稲荷神社の北側にある橋がそれ。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

中野の氷川神社は長元3年(1030年)創建と伝わる古い神社で、旧中野村の総鎮守として祀られてきた。

本殿は崖の上にある。

宮下橋を越えてさらに西へ進む。

東西で車止めの形が異なる塔ノ下橋。宝泉寺の塔の下ということか。

この橋の南側には、中野坂上駅方向に向かう谷筋がある。改修前の桃園川はここから上流では少し南寄りに蛇行していたようだ。

この橋の南側には、中野坂上駅方向に向かう谷筋がある。改修前の桃園川はここから上流では少し南寄りに蛇行していたようだ。

塔ノ下橋南側には、旧流路の位置に水路敷っぽい脇道が残されている。

ここからの写真は2020/11/3撮影。

ここからの写真は2020/11/3撮影。

脇道は写真奥で西へ向かっているが、旧流路はまっすぐ進んできていたようだ。この先はいったん痕跡を見失う。

一本南側の道路が旧流路の位置にあるが、区画整理されてしまっていてそれらしさはない。。

一方、塔ノ下橋から南へ進んでいくと、いきなり崖が出現。

崖に沿って東へ進むとすぐに塔の山公園があり、その東側に谷筋がある。

塔の山公園南側の入り口から南向きに見ると写真左(東側)のマンションが半地下状態に見えるが、実際には1mほどの浅い谷間になっているようだ。

谷間の幅はせまく、公園北側の道路は突き当たって東側の道路へ上っていく形になっている。階段の横に車止めのある坂道があるが、どうやら水路敷というわけではないようだ。

坂上から振り返ってみたところ。写真右奥には山手通りとの交差点が見える。

道路の西側に向かって谷間になっているが、水路敷は残されていない。もう少し南が谷頭になるようだが、道路もなく実際に見ることはできなかった。

谷頭のそば、中野坂上交差点の北側、山手通りで白金龍昇宮と向かい合う位置にある白玉稲荷神社。もとは宝仙寺境内にあったものが明治の神仏分離でここへ移されたものという。鳥居の左には途中で折れてしまったものを復元した馬頭観音もある。

この写真は2020/11/7撮影。

この写真は2020/11/7撮影。

桃園川緑道まで戻って先を目指そう。塔ノ下橋西側には下水道幹線となっている桃園川の推移を示す表示板がある。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

東雲(しののめ)橋と、その奥に見える宮前橋は同じ形の車止めが使われている。

宮前橋の欄干は何のデザインなのだろうか。宮前も旧町名から取られている。

旧流路との分岐付近にある古い日本家屋。廃屋なのかどいうかは定かではないが、かなり規模の大きい建物だ。

宝仙橋の欄干は川に紅葉だろうか、和風のデザインになっている。

宝仙橋から南に行ったところにあるのが宝仙寺(由来としては逆だが)。宝仙寺の周辺には宝仙学園と実践学園という二つの学校があるが、宝仙学園は昭和元年(1926年)に宝泉寺住職が設立を発願した中野高等女学校(設立は昭和3年)を発祥とする。実践学園は昭和2年(1927年)に神田錦町に設立された東京堂教習所を発祥(現在地への移転は昭和17年)としているので、まったくことなる出自を持つ。

宝仙橋から南に行ったところにあるのが宝仙寺(由来としては逆だが)。宝仙寺の周辺には宝仙学園と実践学園という二つの学校があるが、宝仙学園は昭和元年(1926年)に宝泉寺住職が設立を発願した中野高等女学校(設立は昭和3年)を発祥とする。実践学園は昭和2年(1927年)に神田錦町に設立された東京堂教習所を発祥(現在地への移転は昭和17年)としているので、まったくことなる出自を持つ。

昭和32年(1957年)の親柱が残る金剛橋。昔は近辺に青面金剛庚申塔があったのかもしれない。

金剛橋西側にある宮前公園の脇を桃園川緑道が進む。宮前は宝仙寺近辺の旧町名。

昭和な住宅が建っている金渓橋。

緑道の路面には蛍を描いたタイルがはめ込まれている。

金渓橋から上流では、桃園川はやや南へ蛇行している。緑道の南側は小さな崖になっていて、上流側から見れば川が崖にぶつかって北に逸れたという方が正しいのかもしれない。

堀越高校の向かい側、桃園川緑道の左岸にある古民家カフェ「モモガルデン」。昭和23年築の二軒長屋を改築したとある。

現在は新中野駅近くにある慈眼寺が江戸時代までこの近くにあったことが橋名の由来だという慈眼堂(じげんどう)橋。

この写真は2020/11/7撮影。

この写真は2020/11/7撮影。

この辺りの旧町名は仲町だが、橋の名前は仲園橋。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

ここからの写真は2020/8/30撮影。

親柱がちょっと特徴的な北裏橋。

北裏橋西側には遊具が置かれている。

もみじ山通りに架かる三味線(さみせん)橋が見えてきた。

橋のたもとには由来を描いた石碑がある。この橋から北へ向かい新井薬師に参詣する人が多く通っていたそうだが、「しゃみせん」でなく「さみせん」と読ませているのはなぜだろう。

おまけで桃園川南側にある寺社仏閣巡り。まずは何回か名前が出てきた宝仙寺。後三年の役(1083〜87年)に勝利して凱旋する途中に源義家が建立したと伝わる古刹で、境内には阿吽の仁王像が立つ山門、中野町役場跡の石碑、平成4年(1992年)に再建された三重塔、神田川で製粉に使われていた石臼を集めて供養した石臼塚など見所がいろいろ。

ここからの写真は2020/11/7撮影。

ここからの写真は2020/11/7撮影。

再建された三重塔の手前に石臼塚がある。

はて、境外にも相輪のある仏塔があったかな…

って携帯基地局のアンテナ(苦笑)

建物の形もあいまってストゥーパのように見えた。

って携帯基地局のアンテナ(苦笑)

建物の形もあいまってストゥーパのように見えた。

宝仙寺墓地の南側にある「やままさ醤油醸造所のレンガ塀」。明治32年(1899年)のものとされる。味噌、醤油、蕎麦粉は青梅街道沿いの中野の地場産業だったのだそうだ。

だいぶ荒れているが、金剛橋から宝仙寺西側の谷筋を上っていく途中の脇道にある第六天社。

谷筋を上り切ったところにあるのが明徳稲荷神社。ここはこのあたりの名主だった堀江家の鬼門(東北)に置かれたものという。堀江家は戦国時代の弘治元年(1555年)に越前(福井県)から来てこの地を開墾したといい、墓所は宝仙寺に残されている。

慈眼堂橋から慈眼寺に向かう途中に、中野坂上とは別の白玉稲荷神社があった。

江戸時代に青梅街道の鍋屋横丁近くに移ってきた慈眼寺。なんだかタイ仏教っぽいと思ったらタイの寺院から請来した仏舎利を納めた仏舎利塔があるのだそうで。