Natrium.jp

妙正寺川の水路敷群(八成水路)

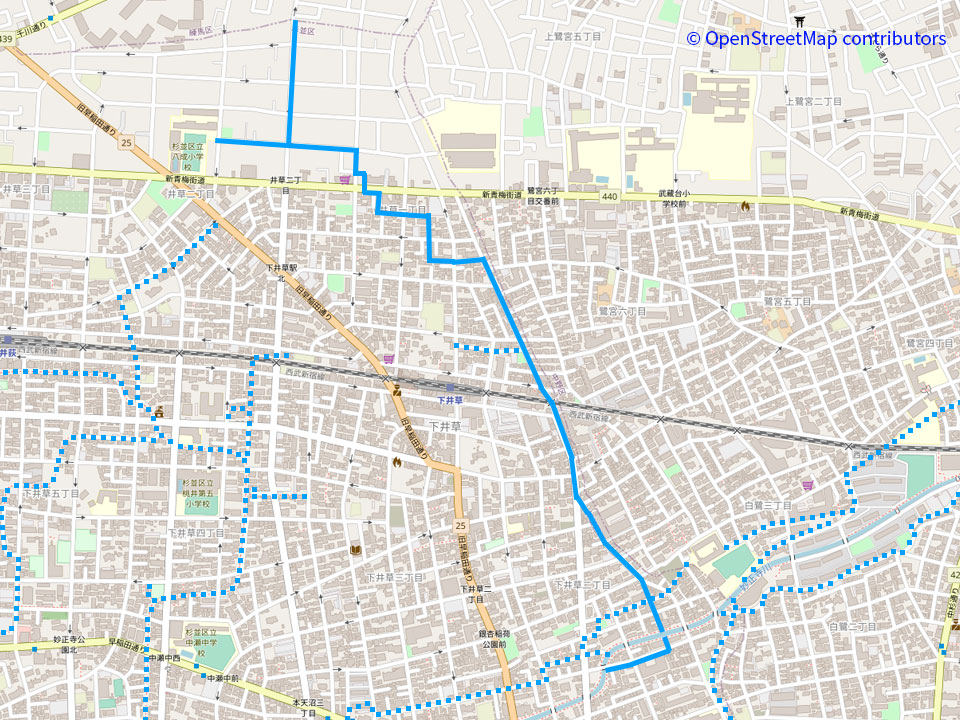

OpenStreetMapで八成水路の流れを見る。八成水路は「杉並区立郷土博物館研究紀要別冊・杉並の川と橋」(杉並区立郷土博物館、2009)P42に記載があるが、湿地であった八成地区から排水するために大正時代に掘られた人工の水路だという。

井草橋と井草上橋の間、妙正寺川の左岸に口を開けている八成水路の排水口。この日は雨が降っていたこともあり、いまでも水が流れ出ているのがわかる。

このページの写真は2021/6/19撮影。

このページの写真は2021/6/19撮影。

そこから北へ向かって進んでいくと、車止めが左右にも設置されている場所に出た。左右の細道は妙正寺川の支流で、水路同士の交差点になっている。

結構な斜度で坂を上っていく。

坂道を上って中野区と杉並区の区界を進んでいくと、二車線道路との大きなY字路に行きつく。ここから写真右、北に向かって二車線道路を進んでいく。

途中で道路が一車線となり、西武新宿線の鷺宮5号踏切へ。

踏切の北側は一車線道路の両側に歩道がある。雰囲気としては、写真右側のほうが水路跡ではないだろうか。

途中、井草東公園から西に向かって車止めのある細い道が分かれている。支流なのかどうかはよくわからないが、いったん寄り道してみよう。

西へ進んでいくと、最後は砂利舗装された路地で終わっていた。

造園業者のトラックがいてわかりにくいが、道路右側の歩道が途切れたところで、写真左奥に車止めのある細道が西に向かっているのが見える。

車止めから西へ水路敷が伸びていた。金太郎はいないようだ。

途中で水路敷は北へ向きを変える。

道路をまたいでいくが、南北で車止めの種類が異なっている。手前のステンレスのほうが新しいようだ。その先で水路敷は再び西へ向かう。

西へ進んで道路を渡るところ。3種類の車止めが入り乱れている。それにしても、脇に立っている車止めは位置が謎。その先で水路敷は北へ。

新青梅街道に出た。ここも古い車止めの左右に、新しい車止めが追加されている。

新青梅街道の北側に向かう。さきほどの車止めのほぼ向かい側に区営アパートの通路があるが、水路敷はそちらではなく、やや西側にずれた写真の道だと思われる。水路敷は写真正面の塀から西へ向かっている。

塀に沿って西へ進んだところで、細い車止めの向こうで道路が水路の分切り欠きになっている。

切り欠きから北向き、道路の西側に幅広い路肩が残っている。

交差点を左折、ここから写真奥の八成小学校に突き当たるまで、道路左側のガードレールがないほうの路肩が水路跡と思われる。

右に八成公園を見ながら、八成小学校に突き当たって水路跡は終わっている。一連の写真ではなかなかわからないが、たしかに八成小学校あたりを中心にわずかに窪地になっており、かつてはこのあたり一帯が低湿地であったことが想像される。

少し戻って井草二丁目交差点の北側へ向かい、南に向いて見たところ。なんとなくではあるが、新青梅街道の北側に窪みがあるように見える。

前の写真から振り返って北へ。写真正面で道路が不整合になっているところが杉並区と練馬区の区界にあたる。「杉並の川と橋」によれば、このあたりが八成水路の上流端ということになるようだ。

古くはこの道路が八成町(写真左側、現在の井草二丁目)と正保(しょうほ)町(写真右側、現在の井草一丁目)の境界にあたり、さきほどたどってきた八成水路のジグザグは正保町を流れていたことになる。とはいえ、正保町という地名は昭和7年(1932年)に杉並区ができた時につけられた比較的新しいもので、それ以前はあたり一帯を八成と呼んでいたようなので、八成水路と呼んでも差し支えはないのかもしれない。

古くはこの道路が八成町(写真左側、現在の井草二丁目)と正保(しょうほ)町(写真右側、現在の井草一丁目)の境界にあたり、さきほどたどってきた八成水路のジグザグは正保町を流れていたことになる。とはいえ、正保町という地名は昭和7年(1932年)に杉並区ができた時につけられた比較的新しいもので、それ以前はあたり一帯を八成と呼んでいたようなので、八成水路と呼んでも差し支えはないのかもしれない。

おまけで、八成水路の排水口の対岸、右岸側にも封鎖されているが排水口があり、その上に青緑色の車止めがある。

そこから南の道路に向かって水路敷が残っていた。

南側の道路は、水路敷の出口から路肩がくねっと曲がっていて、そこから西に向かって水路があったであろうことが想像される。このまま西へ進んでいくと妙正寺川に突き当たるので、そちらから水を分けていたのかもしれない。