Natrium.jp

仙川周辺の水路敷群(鎌田橋〜大蔵三丁目公園)

OpenStreetMapで仙川最下流部を見る。

仙川は現在多摩堤通りの鎌田橋付近で野川に合流しているが、昭和38年(1963年)までは慶長14年(1609年)に小泉治太夫吉次の指揮で開削された六郷用水(現在仙川との交差部分から下流は丸子川と呼ばれている)に向かって水を流していた。六郷用水開削以前は野川の方に合流していたようだ。

(参考資料:東京の中小河川1985など。六郷用水の完成を慶長16年とする資料もある)

今回は鎌田橋から世田谷通りの南側に広がるカーメスト大蔵の杜(旧大蔵住宅)にある大蔵三丁目の湧水あたりまで遡ってみよう。

仙川は現在多摩堤通りの鎌田橋付近で野川に合流しているが、昭和38年(1963年)までは慶長14年(1609年)に小泉治太夫吉次の指揮で開削された六郷用水(現在仙川との交差部分から下流は丸子川と呼ばれている)に向かって水を流していた。六郷用水開削以前は野川の方に合流していたようだ。

(参考資料:東京の中小河川1985など。六郷用水の完成を慶長16年とする資料もある)

今回は鎌田橋から世田谷通りの南側に広がるカーメスト大蔵の杜(旧大蔵住宅)にある大蔵三丁目の湧水あたりまで遡ってみよう。

ところで「仙川」という川の名前の読み方だが、調布市の町名や京王線の駅名としては「せんがわ」であるものの、一級河川としては「せんかわ」と濁らないで読むことになっているらしい。イントネーション(アクセント)も「せんがわ」は低高高高(東京の人が大阪という時と同じ)、「せんかわ」は高低低低(仙台と同じ)になるような…

写真は仙川下流部の田中之森橋脇にある看板なのだが、「g」を「k」に訂正してある。役所でも結構混乱しているようだ。

この写真は2025/2/17撮影。

写真は仙川下流部の田中之森橋脇にある看板なのだが、「g」を「k」に訂正してある。役所でも結構混乱しているようだ。

この写真は2025/2/17撮影。

野川右岸から仙川の下流端である鎌田橋の合流点を見る。現在鎌田橋は仙川の護岸整備事業に伴って川底が掘り下げられるため、橋台を深い位置に造り直す架け替え工事が行われている。

合流される側の野川と比べて仙川の方が流量が多い様子がわかる。 この写真は2025/2/14撮影。

合流される側の野川と比べて仙川の方が流量が多い様子がわかる。 この写真は2025/2/14撮影。

鎌田橋のすぐ西側、多摩堤通りから北に向かって、六郷用水開削前の仙川旧流路と思われる水路跡が道路として残っているのでこちらを進んでいく。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

道路右(東)側の歩道が水路跡と思われる。

前の写真右側に見える路地を下流方向に見たところ。Y字路の左側(東)は仙川に向かって斜めに進んでいく行き止まりの道になっているが、全国Q地図の東京都3千分の1地図(1959〜1960年)で見ると水路として描かれている。

仙川手前に車止めがあって車両通行止めになっている。古くは仙川の向こうにも続いていたようだが、現在は途切れており多摩堤通りの方に残る小道がその名残と思われる。

さきほどの道路に戻って北へ。砧南小学校南側の角に、平成10年(1998年)まで使用されていた用水路の水門が残されていた。

水門からすぐ上流側、水路は砧南小の校庭部分をまっすぐ進んでいたが、現在の道路は西に曲がっている。

写真左側に見える石柱は古い道標で、「右は京(日本橋?)、左は府中」と書いてあるように見えるのだがよくわからない。

写真左側に見える石柱は古い道標で、「右は京(日本橋?)、左は府中」と書いてあるように見えるのだがよくわからない。

道標から西を見ると突き当たりに吉祥院と鎌田天神社が並んでいる。吉祥院は天平12年(740年)創建と伝わるが、江戸時代には衰退して無住だったという。

鎌田村は大蔵村の中にある複数の飛地から成り立っており、名主であった橋本家の伝承によれば平治の乱(1159年)で敗れた源義朝の郎党の一人、鎌田政清(史実としては主君義朝とともに落ち延びた尾張で長田景致に斬られ生命を落としたとされる)が橋本家の先祖だといい村名の由来でもあるという。

(参考:「世田谷、町村のおいたち:区制50周年記念」など)

鎌田村は大蔵村の中にある複数の飛地から成り立っており、名主であった橋本家の伝承によれば平治の乱(1159年)で敗れた源義朝の郎党の一人、鎌田政清(史実としては主君義朝とともに落ち延びた尾張で長田景致に斬られ生命を落としたとされる)が橋本家の先祖だといい村名の由来でもあるという。

(参考:「世田谷、町村のおいたち:区制50周年記念」など)

砧南小の北側には、六郷用水から流れてくる水路敷が残っていた。

進んでいくと六郷用水と交差する場所に出る。道路の向こうは大蔵六丁目となり、写真右奥には水神社が見える。

ここで少し東、現在の仙川が丸子川と分かれる水神橋に向かってみよう。途中、下流側に向かう路地の奥に水路敷があった。入っていくことはできないが、仙川の方向へ抜けているようだ。

この写真は2025/2/25撮影。

この写真は2025/2/25撮影。

さらに水神橋よりにも南へ向かう砂利舗装の水路敷があった。

この写真は2025/2/17撮影。

この写真は2025/2/17撮影。

仙川右岸から砧南小第二校庭脇にある空き地を西向きに見たところ。どうやらこれが西側の水路敷出口らしい。

ここからの写真は2025/2/25撮影。

ここからの写真は2025/2/25撮影。

水神橋東詰から上流方向を見る。仙川左岸に沿って並行する丸子川の開渠がある。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

丸子川は次の西谷戸(にしやど)橋から上流側は蓋暗渠になっている。

西谷戸橋から東側の岡本三丁目、台地の上から一気に駆け降りてくる富士見坂(岡本三丁目の坂)の斜面が見える。せたがや百景にも選ばれているこの坂は最大斜度が20%を超えているという話で、下り一方通行なので坂の上から自動車が転げ落ちるように降りてくるのが見える場所。

仙川左岸の丸子川暗渠を遡っていくと、氷川橋手前で蓋暗渠が終わっているが、水路としてはまだ先もあるようだ。

右岸側から氷川橋の下をみると、そこそこ水が出ている排水口があったが、丸子川とはつながっていないようだ。

氷川橋の上流側にある仙川の浄化施設。仙川の水を礫間接触酸化法によって浄化するだけでなく、流量の多い仙川から谷戸川と谷沢川にも導水管を通じて浄化された水を送り込んでいる。

次の新打越橋(しんおっこしばし)下流寄りに浄化施設の取水口がある。

ところで、上流の成城二丁目にある打越橋は「うちこしばし」と読んでいるが、こちらの新打越橋は「おっこしばし」と読む。成城の方も古くは「おっこち」と呼ばれていたというので、字の方が当て字であって「川が勾配を落っこちる場所」ということで付いた名前なのだろう。実際、どちらの打越橋も上流にかなりの高低差で水が落ちていく場所がある。

ところで、上流の成城二丁目にある打越橋は「うちこしばし」と読んでいるが、こちらの新打越橋は「おっこしばし」と読む。成城の方も古くは「おっこち」と呼ばれていたというので、字の方が当て字であって「川が勾配を落っこちる場所」ということで付いた名前なのだろう。実際、どちらの打越橋も上流にかなりの高低差で水が落ちていく場所がある。

右岸側から取水口を見たところ。取水口は左岸側にもあるが、写真右上に見える操作室の看板がかかった小屋はこちらにしかない。

新打越橋から東名高速道路の高架手前まで蓋暗渠が復活している。

丸子川の源流のひとつは東名高速の高架下を流れてくる開渠(フェンス左側にある)の先、写真奥の木立の中にある(マンション敷地内になっており入ることはできない)。

この写真は2025/2/19撮影。

この写真は2025/2/19撮影。

さて、いったん水神橋まで戻って右岸側を見ていこう。まずは水神橋寄りにあった砂利舗装の北側、六郷用水に合流していた東側旧流路の合流部分だけが水路敷として残っている。

上流側は地籍図の区画割りとしては残っているのだが、リサイクル会社の敷地などになっていて川としての痕跡は残っていない。また、このあたりは都市計画道路補助第216号線(大蔵2期)が通る予定となっており、わずかに残る部分も写真手前側は消える運命にある。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

上流側は地籍図の区画割りとしては残っているのだが、リサイクル会社の敷地などになっていて川としての痕跡は残っていない。また、このあたりは都市計画道路補助第216号線(大蔵2期)が通る予定となっており、わずかに残る部分も写真手前側は消える運命にある。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

地籍図から推定すると、氷川橋西側から氷川神社に向かってカーブしていく行き止まりの道が東側旧流路の上流部分だったらしい。写真奥のあたりで現在の仙川と西側旧流路から分かれた流れが合流していたようだが、仙川新流路の完成に伴って廃止され、埋め立てられたものと思われる。東京都の下水道台帳を見ても水路としては使用されていない。

六郷用水へ戻って西へ進み、水神社の裏手まで来ている開渠を上流方向から見たところ。旧流路とはいったものの、実際には現在も水が流れる現役の水路であることがわかる。

写真奥の暗渠手前で水路が3つに分かれていて、ここで3方向に分水していたらしい(左側の分水には水が流れていなかった)。真ん中の流れはそのまま旧流路の南側へ、左は丸子川方向へ流れていると思われるが、右はどこに行くのだろうか。

写真奥の暗渠手前で水路が3つに分かれていて、ここで3方向に分水していたらしい(左側の分水には水が流れていなかった)。真ん中の流れはそのまま旧流路の南側へ、左は丸子川方向へ流れていると思われるが、右はどこに行くのだろうか。

開渠は写真左手にある氷川神社の崖下を回り込んでいるが、並行する道路がなくここまでしか追うことができない。

この先、水路はゴルフ練習場の敷地を暗渠で抜けているので、北側に回ってみることにする。

この先、水路はゴルフ練習場の敷地を暗渠で抜けているので、北側に回ってみることにする。

崖上にある大蔵氷川神社。暦仁元年(1238年)に江戸氏が大宮市の氷川神社を勧請したと伝わっている。

この写真は2025/2/19撮影。

この写真は2025/2/19撮影。

ぐるっと北側まで回って「おっこし記念公園」の脇に上流から水路敷が出てきているのが見える。

おっこし記念公園は写真手前に写っている補助216号を含む打越土地区画整理事業が平成5年末に完成したことを記念したもので、写真右端に記念碑が見えている。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

おっこし記念公園は写真手前に写っている補助216号を含む打越土地区画整理事業が平成5年末に完成したことを記念したもので、写真右端に記念碑が見えている。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

公園の裏手を北に向かう細い水路敷。

ところで最初通った時は気が付かなかったのだが、写真左にも水路敷があってここで合流していた。

ところで最初通った時は気が付かなかったのだが、写真左にも水路敷があってここで合流していた。

水路敷をどんどん北へ進んでいくと、東名高速道路の下に出る。

一方、先ほど合流していた西側の水路敷は住宅地の行き止まりに現れる。写真は下流方向に見たところ。

そこから上流には蓋暗渠が。

蓋暗渠を進んでいくと、こちらも東名高速に出る。

東側の水路敷は高速道路の下で失われているが、西側の水路敷はそのまま高速道路の下を抜けていく。双方は高速道路の下で分岐していたらしい。

ここで一度東名高速道路北側の仙川蛇行跡を見ておこう。丸子川水源地から高速道路を挟んで北側の左岸、清水橋のたもとから蛇行跡を見る。写真中央の大きな空き地が元の仙川流路で、橋から写真奥に向かい、突き当たりの崖下を右(南)に曲がっていく。

蛇行跡は高速道路の下で現在の流路に合流していたが、道路工事により合流点付近は失われている。

この写真は2025/2/19撮影。

蛇行跡は高速道路の下で現在の流路に合流していたが、道路工事により合流点付近は失われている。

この写真は2025/2/19撮影。

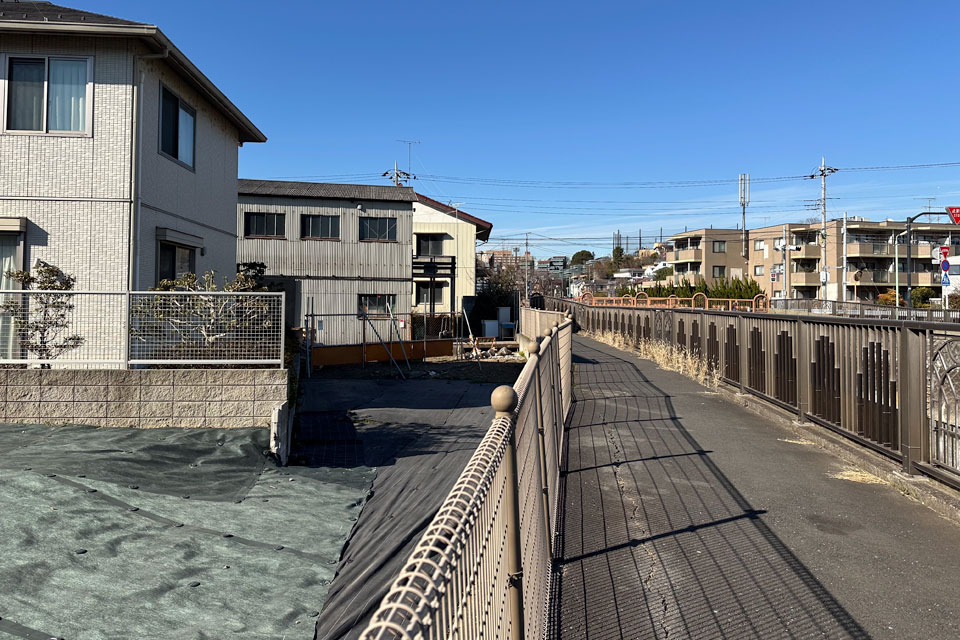

西側の水路敷に戻って高速道路の北へ。舗装された細道となって水路敷が続いている。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

ここからの写真は2025/2/17撮影。

途中左の崖を支える擁壁の間にフェンスで造られた隙間があった。この部分は支谷になっているようで、昔は湧水があったのかもしれない。

しばらく細い水路敷を歩いていくと、左(西)から別の水路敷が合流してくる。こちらは通ることができないが、さらに上流からきているのであとで追いかけてみよう。

右側の流れは石井戸公園の脇を通って中之橋のたもとで現在の仙川と分かれている。

石井戸(いしいど)は旧大蔵村の字名(喜多見村の領域にも字石井土がある)で、江戸名所図会では鎌倉幕府の有力御家人安達景盛の次男石井石見守兼周が仁治元年(1240年)に武州石井郷を賜り子孫が移り住んだことに由来するといい、また新編武蔵風土記稿では世田谷城主吉良氏の家臣石井内匠兼実が得た領地であったともいうが、元々は「イワイド」と呼ばれていた場所であるという(参考:「世田谷の地名」世田谷区教育委員会編, 1989)。

石井戸(いしいど)は旧大蔵村の字名(喜多見村の領域にも字石井土がある)で、江戸名所図会では鎌倉幕府の有力御家人安達景盛の次男石井石見守兼周が仁治元年(1240年)に武州石井郷を賜り子孫が移り住んだことに由来するといい、また新編武蔵風土記稿では世田谷城主吉良氏の家臣石井内匠兼実が得た領地であったともいうが、元々は「イワイド」と呼ばれていた場所であるという(参考:「世田谷の地名」世田谷区教育委員会編, 1989)。

OpenStreetMapで石井戸公園から上流へ石井戸橋までの地図。

中之橋から上流は左右両岸に水路跡があるが、左岸側(東)の水路は丸子川の水源になっている大蔵三丁目公園の湧水から流れ出ている。

中之橋から上流は左右両岸に水路跡があるが、左岸側(東)の水路は丸子川の水源になっている大蔵三丁目公園の湧水から流れ出ている。

中之橋西詰にある補助216号線の告知看板。平成19年(2007年)に設置されたもので、東名高速道路南側の「大蔵2期」に対してこちらは「大蔵1期」とされているのだが、いずれにせよ用地買収は終わっておらずところどころで工事が終わっていたり工事中だったりというところ。

中之橋西側からさきほどの水路敷入口を下流方向に見る。途中までは道路と並行しているが、その先は通れない。

振り返って上流側には幅の広い水路敷が補助216号線の用地に向かって伸びている。

水路敷は道路用地の中にあったのだが、整地されてしまっている。

用地の東側を回って水路敷の上流部分へ。

車止めというにはややおざなりだが、ここまでは自動車が入ってくることがあるのかもしれない。

写真奥に細い水路敷があるが、その先は民家の入口につながっていて通り抜けるのは差し障りがありそうだ。空中写真で見る限りさらにその先にも水路敷があるが、通行できるようにはなっていない。仙川の現流路付近は宅地化されており、水路跡は仙川と分かれる部分では痕跡が残っていない。

写真奥に細い水路敷があるが、その先は民家の入口につながっていて通り抜けるのは差し障りがありそうだ。空中写真で見る限りさらにその先にも水路敷があるが、通行できるようにはなっていない。仙川の現流路付近は宅地化されており、水路跡は仙川と分かれる部分では痕跡が残っていない。

さて、ここからは最後に中之橋から左岸の水路を湧水までさかのぼる。

中之橋のやや下流側に護岸から水が染み出している場所があるが、ここが水路の合流部で、正面の住宅の間にある隙間が水路敷。

中之橋のやや下流側に護岸から水が染み出している場所があるが、ここが水路の合流部で、正面の住宅の間にある隙間が水路敷。

中之橋東側の道路から上流側には砂利舗装の水路敷が伸びている。

進んだ先にある地蔵尊と庚申塔は、補助216号線工事に伴って右岸から移設されたらしい。

崖下まで行ったところで上流方向に現れる小川。いかにも親水公園として造りました感があるが、近くの看板によれば流れているのは自然の湧水だそうだ。

少し上流に進んだところにある弁財天の鳥居。小さな祠が写真右側の藪の中にある。

その先で小川の脇にある遊歩道は通行止めになっていた。写真左側で大蔵緑地の整備(大蔵4-5緑地整備工事)が進んでいるためと思われる。

ちなみに「成城映画散歩」(高田雅彦/白桃書房, 2017)によれば、ここに映画「七人の侍」の主な舞台となった百姓の村のオープンセットが作られていたそうだ。

(3/13修正:高田氏の著作については、世田谷区粕谷図書館で原著を確認できたものに差し替えた)

ちなみに「成城映画散歩」(高田雅彦/白桃書房, 2017)によれば、ここに映画「七人の侍」の主な舞台となった百姓の村のオープンセットが作られていたそうだ。

(3/13修正:高田氏の著作については、世田谷区粕谷図書館で原著を確認できたものに差し替えた)

山側の遊歩道(愛宕山と呼ばれている台地のヘリ)から上流にある野菜洗い場跡を見る。

洗い場から上流側は暗渠になっている。

道路を渡ってカーメスト大蔵の杜を崖よりに進む遊歩道の脇に小川が残されていた。カーメストは造語のようで、calm(静かな、穏やかな、落ち着いた)が語源のようだ。

昭和34年(1959年)から38年にかけて開発された旧大蔵住宅が築後50年を経過したことから、大蔵三丁目地区地区計画の一環として建て替えが進められている。

昭和34年(1959年)から38年にかけて開発された旧大蔵住宅が築後50年を経過したことから、大蔵三丁目地区地区計画の一環として建て替えが進められている。

小川の右(東)側、崖下から水が沸いている場所があった。

その先、大蔵三丁目公園には湧水を水源とした人口の池が整備されている。

仙川から見た大蔵三丁目公園。写真正面奥がさきほどの池で、南側はすでに新しいマンションが建っている。

池から上流側に小川はないが、北側の古い団地が残っているあたりの階段下、矢印のあたりに水が沸いている場所があった。丸子川の水源としては、ここが一番北ということになるだろう。

かつては世田谷通りの北側にも湧水があったそうだが、道路工事などで現在は残っていない。

今回の探索はここまでとなる。

かつては世田谷通りの北側にも湧水があったそうだが、道路工事などで現在は残っていない。

今回の探索はここまでとなる。