Natrium.jp

渋谷川周辺の水路敷群(河骨川)

OpenStreetMapで代々木八幡駅周辺を見る。

今回行く河骨川(こうほねがわ)は代々木八幡駅南側で宇田川と合流している支流で、代々木公園の西側、小田急小田原線に沿って流れている。

河骨(こうほね)というのはスイレン科の水草で、このあたりに多く生えていたことから川名の由来になったとされる。

今回行く河骨川(こうほねがわ)は代々木八幡駅南側で宇田川と合流している支流で、代々木公園の西側、小田急小田原線に沿って流れている。

河骨(こうほね)というのはスイレン科の水草で、このあたりに多く生えていたことから川名の由来になったとされる。

宇田川遊歩道の上流起点である富ヶ谷一丁目通りからすぐ下流側にある地味な路地が河骨川の合流点。西から流れてくる宇田川本流に対して、北から河骨川が合流してくる形になっている。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

ここからの写真は2025/9/3撮影。

五叉路になっている交差点に出た。河骨川は綺麗にペイントされた壁の方、車止めの右から来ている。

車止めのある丁字路を通過。

カクカク、クネクネと曲がりながら水路敷を遡っていく。

左に小田急線の参宮橋6号踏切を眺める場所に出た。ここには八幡橋が架かっていた。写真右側の電柱には「春の小川 この通り」という看板が付いている。

「春の小川」は高野辰之作詞、岡野貞一作曲の文部省唱歌(昭和12年発表)で、作詞者の高野辰之は豊多摩郡代々幡村(渋谷区代々木三丁目)に住んでいたことから河骨川を歌ったものとされている(異説あり)。

ここに代々木公園側から東側を流れる支流が合流してくるが、まずは写真左奥に見える本流を進んでいこう。

「春の小川」は高野辰之作詞、岡野貞一作曲の文部省唱歌(昭和12年発表)で、作詞者の高野辰之は豊多摩郡代々幡村(渋谷区代々木三丁目)に住んでいたことから河骨川を歌ったものとされている(異説あり)。

ここに代々木公園側から東側を流れる支流が合流してくるが、まずは写真左奥に見える本流を進んでいこう。

参宮橋6号踏切脇にも「春の小川」看板があり、「線路沿い」という矢印があるが踏切から線路沿いを歩いていけるわけではなくさきほどの路地の水路敷から入っていく必要がある。

ここからの写真は2024/6/11撮影。

ここからの写真は2024/6/11撮影。

路地を入っていくとすぐに線路脇に出て、さきほどの看板に書かれている通り線路沿いを参宮橋駅方向へ進んでいくことになる。

水路敷は参宮橋5号踏切を越えてさらに北へ。

このあたりしばらく小田急線と河骨川の水路敷が並走しているが、小田急の線路沿いに河骨川が流れているというよりは、本来は河骨川が流れていた谷に沿って小田急線が建設されたというのが正しいだろう。

小田急線が通る前の河骨川はまっすぐ流れていたわけではなく、地籍に残る痕跡から見ると踏切付近では小田急線の方に蛇行していたようだが、線路敷部分は地籍図が書き換えられてしまっており正確なことはわからない。

このあたりしばらく小田急線と河骨川の水路敷が並走しているが、小田急の線路沿いに河骨川が流れているというよりは、本来は河骨川が流れていた谷に沿って小田急線が建設されたというのが正しいだろう。

小田急線が通る前の河骨川はまっすぐ流れていたわけではなく、地籍に残る痕跡から見ると踏切付近では小田急線の方に蛇行していたようだが、線路敷部分は地籍図が書き換えられてしまっており正確なことはわからない。

OpenStreetMapで河骨川上流を見る。

地図右側、河骨川は複数の並行する流れとして地図右上にある山内邸の池跡などを水源として流れていた。

地図右側、河骨川は複数の並行する流れとして地図右上にある山内邸の池跡などを水源として流れていた。

小田急線沿いの道路脇植え込みにある「春の小川」歌碑。

歌碑の北側、上流へ進むと水路敷は線路から少し東側に離れて通っている。

水路敷と線路の間(写真左側)に家並みがある。地籍図では水路敷の両側に長狭物が並行して描かれているので、一応ここは道路として扱われているようだ。

参宮橋4号踏切付近ではふたたび線路脇に。

そしてまた線路脇から離れ、線路との間に住宅が出現。

参宮橋3号踏切東側で踏切(写真左方向)へ向かう道路を越える。

水路敷は代々木五丁目バス停付近で表通りに出てくる。

通りを流れていた河骨川は参宮橋2号踏切跡付近で線路西側から斜めに通りへ出てきていたのだが、現在はビルなどが建っており東側から見てもよくわからない。

通りを流れていた河骨川は参宮橋2号踏切跡付近で線路西側から斜めに通りへ出てきていたのだが、現在はビルなどが建っており東側から見てもよくわからない。

参宮橋2号踏切跡は小田急線の西側から見たところ。写真右奥の行き止まりあたりが踏切と思われるが、全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)を見ると河骨川は踏切北側(左の掲示板付近)を流れていたようだ。

踏切跡から北向きに参宮橋駅方向を見る。

河骨川の上流は写真左側の道路だが、地形としては参宮橋駅方向にも谷筋があり、駅付近が谷頭になっている。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

河骨川の上流は写真左側の道路だが、地形としては参宮橋駅方向にも谷筋があり、駅付近が谷頭になっている。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

小田急線を離れ、「春の小川」看板を眺めながら北向きに河骨川本流を進んでいく。

次の交差点。なんということはない場所なのだが、特別区協議会所蔵の東京府豊多摩郡代々幡村地図(明治44年, 東京逓信管理局)を見るとこのあたりで写真右(東)から別の水路が合流してくる。

実はまっすぐ流れてくる方が支流で、河骨川本流は右から合流する方であるとされている。

実はまっすぐ流れてくる方が支流で、河骨川本流は右から合流する方であるとされている。

交差点を西側から見たところ。

「春の小川」看板が交差点の手前左(北)側にあるが、おそらく河骨川は交差点奥(東)の方から交差点に合流していたはずだ。

「春の小川」看板が交差点の手前左(北)側にあるが、おそらく河骨川は交差点奥(東)の方から交差点に合流していたはずだ。

交差点を東へ進んですぐ北へ向かう行き止まりの路地(写真奥でやや右寄りに曲がっている)。地籍図上では水路敷となっていないが、位置としてはここが河骨川本流ではないかと思われる。

路地は写真右奥の曲がった先で突き当たりになっていて、そこから北側では水路跡は失われている。

路地は写真右奥の曲がった先で突き当たりになっていて、そこから北側では水路跡は失われている。

1ブロック北側の住宅地、東側の道路に出てくる砂利道は南側(左)が地籍図で水路敷として描かれている。

実態としては私有地の入口として扱われているため入っていくことは難しいが、空中写真で見ると写真奥のフェンス手前に南北(写真では左右)に水路敷が残っているのが見て取れる。ただし、南北どちらも道路まではつながっていない。

この写真は2025/9/21撮影。

実態としては私有地の入口として扱われているため入っていくことは難しいが、空中写真で見ると写真奥のフェンス手前に南北(写真では左右)に水路敷が残っているのが見て取れる。ただし、南北どちらも道路まではつながっていない。

この写真は2025/9/21撮影。

北側では河骨川本流の痕跡は残っていないが、北へ進んでいくと東西に通る道の途中に「春の小川」看板が復活する。

看板には、「水源この先」と書かれており、丁字路を左(北)へ曲がると水源があるように指し示している。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

看板には、「水源この先」と書かれており、丁字路を左(北)へ曲がると水源があるように指し示している。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

左に曲がったところ、道路左にまた「水源この先」と書かれた看板があった。写真では見づらいが、次の丁字路を右に曲がったところに水源があったようだ。

丁字路を右に曲がって東向きに見たところ。この写真ではいったいどこに水源があるのかわからないが、写真右奥に見える消火栓の看板あたりをよく見ると…

電柱の上の方、消火栓看板のうしろに「水源 ソコ」と書かれた看板があった。

看板を反対側から見ると「水源 スグ」と書かれ矢印が斜め右側を指している。

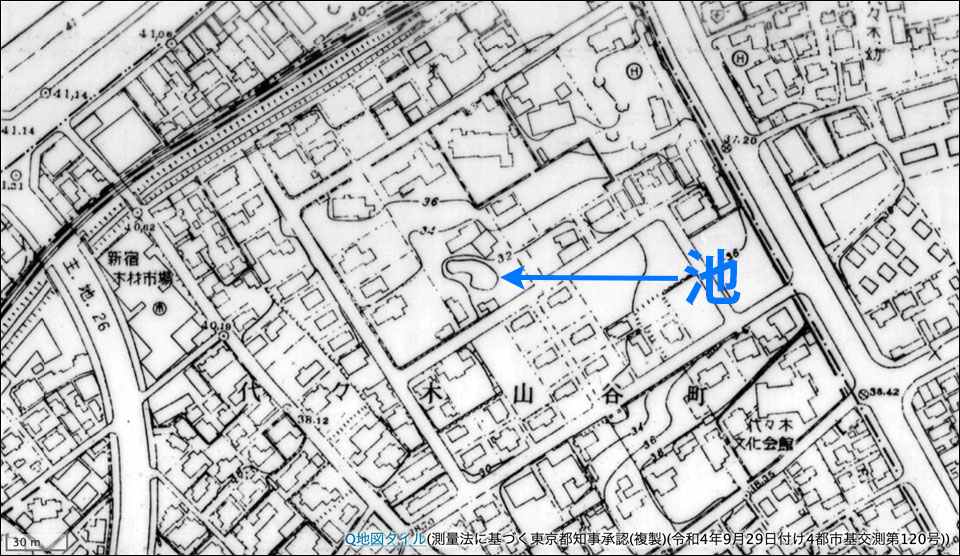

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)を見ると、道路北側に池が描かれている。

渋谷区中央図書館など所蔵の「渋谷の湧水池」(斎藤政雄・渋谷区教育委員会, 1996)にも記載があるが、ここには土佐藩主だった山内公爵の邸宅があり邸内に池があってそれが河骨川の水源であったという。

地図でもわかるように谷筋はここで二手に分かれ、山手通り西側(さきほどの丁字路を右折したところの写真奥方向)と前の写真右(北)側まで伸びていたが、水路としてはここから始まっていたようだ。

池は2002年ごろまで残っていたというが、現在はマンション敷地となり埋め立てられてしまったとされている。

渋谷区中央図書館など所蔵の「渋谷の湧水池」(斎藤政雄・渋谷区教育委員会, 1996)にも記載があるが、ここには土佐藩主だった山内公爵の邸宅があり邸内に池があってそれが河骨川の水源であったという。

地図でもわかるように谷筋はここで二手に分かれ、山手通り西側(さきほどの丁字路を右折したところの写真奥方向)と前の写真右(北)側まで伸びていたが、水路としてはここから始まっていたようだ。

池は2002年ごろまで残っていたというが、現在はマンション敷地となり埋め立てられてしまったとされている。

ここで河骨川の本流と支流が合流していた交差点まで戻って、支流の方を遡ってみよう。

支流の水路敷は道路として利用されており、まっすぐ北へ続いている。

支流の水路敷は道路として利用されており、まっすぐ北へ続いている。

途中で東側の路地を見る。奥に崖がありその手前がさきほど本流側から見た水路敷ではないかと思われるが、こちらも私有地のため入っていくのは遠慮しておく。

こちらの道にも「春の小川」看板があった。本流は途切れてしまっているため、こちらを「春の小川」として案内しているようだ。

写真奥には突き当たりの壁が見えており、水路跡はそこで左右(東西)に分かれている。

写真奥には突き当たりの壁が見えており、水路跡はそこで左右(東西)に分かれている。

突き当たりから右(東)側を見る。地籍図では写真奥の交差点手前までが水路敷となっている。先ほど見た本流の「春の小川」看板(水源この先とある左を指すもの)は写真奥のマンション先にあり、本流の部分が区画整理された際にこちらに流れを移したのかもしれない。

振り返って突き当たりの西側(左)。こちらにも水路敷があり、地形としても谷筋になっている。

この先行き止まりという標識と、車両通行を止めるためのバリケードが現れた。

歩行者は先へ進めそうなので行き止まりまで行ってみよう。

歩行者は先へ進めそうなので行き止まりまで行ってみよう。

マンションに突き当たって行き止まりとなった。谷筋はまだ西向きに続いているが、通行できるのはここまでとなる。

ひとつ北側の道路から階段を上って山手通りへ。山手通りは嵩上げされており、谷筋は通りの西側に続いている。

山手通りの西側へ。地籍図上に水路敷はないが、谷筋ははっきりとわかる。

谷底の住宅地に、水路跡のような残余地が残っていた。

残余地の一つ西側にある路地のあたりが谷頭と思われる。もう一つ西側に行けば初台駅の商店街に出るが、そこはもう台地の上だ。

さて、ここからはいったん参宮橋6号踏切まで戻り、河骨川東側を並走していた水路のあとを見てみよう。

写真は参宮橋6号踏切東側の河骨川から東を見たところ。写真奥に見える代々木深町公園の丁字路から北側(左)に地籍図で水路敷が描かれている。また、地籍図には水路敷はないが、南側(右)にも水路はあったものと推定され、そのまま進んでいき宇田川へ合流していたと思われる。宇田川の支流としては機会をあらためて見ていくとして、上流方向に行ってみよう。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

写真は参宮橋6号踏切東側の河骨川から東を見たところ。写真奥に見える代々木深町公園の丁字路から北側(左)に地籍図で水路敷が描かれている。また、地籍図には水路敷はないが、南側(右)にも水路はあったものと推定され、そのまま進んでいき宇田川へ合流していたと思われる。宇田川の支流としては機会をあらためて見ていくとして、上流方向に行ってみよう。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

水路敷は代々木深町公園西側でいったん代々木公園脇の道路に出るが、すぐ北側にある「はるのおがわプレーパーク」の緑地があるところで左に外れる。

さきほどの1961〜1962年の地図ではまだまっすぐ通る道路はなく、くねくねと蛇行する脇道の方が旧道で、水路敷も旧道に沿っているように描かれている。

さきほどの1961〜1962年の地図ではまだまっすぐ通る道路はなく、くねくねと蛇行する脇道の方が旧道で、水路敷も旧道に沿っているように描かれている。

プレーパーク北側の道路脇にさきほどみた「春の小川」歌碑があるのだが、道路の方を通っている水路は線路脇を通っている河骨川とは極めて接近するものの歌碑を挟んで東西を並走していたらしい。

しかし、国土地理院Webサイトで昭和22年空中写真(米軍撮影)を見ると歌碑北側で本流に合流していたように見え、ここから下流側では水路としては廃用となっていた可能性がある。

歌碑を過ぎてすぐに公園脇の道路は大きくカーブして、ふたたび代々木公園方向へ向かう。

しかし、国土地理院Webサイトで昭和22年空中写真(米軍撮影)を見ると歌碑北側で本流に合流していたように見え、ここから下流側では水路としては廃用となっていた可能性がある。

歌碑を過ぎてすぐに公園脇の道路は大きくカーブして、ふたたび代々木公園方向へ向かう。

代々木祇園町バス停の先でまた旧道へ。東側の水路敷はこの旧道が新道に合流するあたりまで描かれているのだが、そこから北側は水路敷となっておらず道路部分が区画整理されてしまっているため上流部分の流れはよくわからない。

続いて、代々木八幡1号踏切で初台川に合流していた河骨川西側の水路跡を見ていこう。

写真は山手通り陸橋下にある代々木八幡1号踏切北側から代々木八幡駅方向を見たところ。写真手前を初台川が流れていた。

地籍図では写真の道路右側の歩道付近が水路敷として描かれており、ここから参宮橋5号踏切西側まで水路敷が続いている。

写真は山手通り陸橋下にある代々木八幡1号踏切北側から代々木八幡駅方向を見たところ。写真手前を初台川が流れていた。

地籍図では写真の道路右側の歩道付近が水路敷として描かれており、ここから参宮橋5号踏切西側まで水路敷が続いている。

参宮橋駅へ向かって進んでいくと、道路左側には高野山真言宗(真言宗十八本山のひとつ)大日寺がある。1977年建立の比較的新しい寺院だ。

参宮橋6号踏切西側を通り抜ける。

さらに進んで参宮橋5号踏切西側。地籍図ではこの交差点までが水路敷として描かれており、ここから先は道路として扱われている。

しかし、おそらく古くは上流の水路があったものと思われる。

しかし、おそらく古くは上流の水路があったものと思われる。

見た目では違いはまったくわからないが、参宮橋4号踏切西側から北では再び道路右側が水路敷として描かれている。

上流側の交差点。写真左(西)側にはやや小ぶりな谷筋が地図に見える。

また、写真の位置からはわかりにくいが右(東)側に向かう路地があり、入った先の突き当たりから南北に分かれた袋小路がある。

また、写真の位置からはわかりにくいが右(東)側に向かう路地があり、入った先の突き当たりから南北に分かれた袋小路がある。

まず交差点左の坂道を見る。谷筋は坂道よりやや右(北)側にあり、道路とは一致していないようだ。

次に交差点右の路地に入って袋小路の北側を見たところ。一見普通の路地だが、地籍図上は水路敷となっている。この水路敷は南北どちらもつながっておらず、河骨川本流と西側支流の間にある。

西側の水路敷の方はそのまま北へ進んで参宮橋3号踏切の西側(写真奥)まで続いているが、そこから先は小田急線の線路の下にあったようで痕跡は失われている。

参宮橋3号踏切から西側に向かって、もう一つ谷筋がある。こちらも写真の坂道よりはやや北側(右)に谷筋があるようだ。

西側の水路は上流方向でしばらく行方不明になるが、参宮橋2号踏切跡から西に入った路地の奥、北へ向かう行き止まりの小道が水路敷として描かれており、断片的に残された部分といえる。北側には商店街があるが、水路の跡は見当たらない。

商店街の北側に回って振り返ったところ。写真左側に見える細道は水路の跡ではないだろうか。

そこから北へ向かう道路には、右(東)側に地籍図上の水路敷があるが見た目ではよくわからない。

進んでいくとクランクがある。手前の方がやや高くなっているが、水路だった頃は奥の上流側が高かったはず。

写真奥に丁字路があるが、水路敷としてはその手前までとなっており、そこから先は私道らしい。

最後に参宮橋駅へ向かって商店街の中を横切る水路敷を紹介しておこう。

河骨川本流の東側、カレー店のバックヤードになっているここが水路跡(下水道用地になっている)。入っていくことは難しいが、地形としては参宮橋駅の上りホーム裏側まで続いている。

河骨川本流の東側、カレー店のバックヤードになっているここが水路跡(下水道用地になっている)。入っていくことは難しいが、地形としては参宮橋駅の上りホーム裏側まで続いている。

振り返って北を見ると水路敷が道路として使用されていた。

道路は途中で草むらになって通れなくなる。地籍図ではそのまま北側にある河骨川本流の出口までつながっているが、駐車場や住宅の敷地になっていて水路跡は見つからない。