Natrium.jp

新川(白子川上流)の水路敷群(旧早稲田通り〜天神山)

OpenStreetMapで新川の練馬区部分を見る。

大部分が道路になってしまっていて水路であることがわからない部分が多いが、ところどころ遊歩道だったり蓋暗渠も残っている。

全体としてみると、新川は南大泉三丁目で大きく北へ蛇行しているのだが、これはこの辺りの地形に沿って谷間を新川が流れているためだ。

大部分が道路になってしまっていて水路であることがわからない部分が多いが、ところどころ遊歩道だったり蓋暗渠も残っている。

全体としてみると、新川は南大泉三丁目で大きく北へ蛇行しているのだが、これはこの辺りの地形に沿って谷間を新川が流れているためだ。

新川と旧早稲田通りの交差点。直進が新川だが、道路になっていて見た目ではわからない。

ここからの写真は特に記載がなければいずれも2016/8/15撮影。

ここからの写真は特に記載がなければいずれも2016/8/15撮影。

少し行くと、左側の民家の軒先にひょっこりと遊歩道が現れる。

そこそこの幅もあり、きれいに整備されている印象の水路敷だが。

すぐに右に曲がって、その先の植え込みで終わっている。そこから先は民家の敷地になっていて通れない。左の道路も、すぐ先で行き止まりだった。

西側に回り込んで下流側を見たが、どこから出てくるのかはよく分からない。おそらくは、正面の2軒の家の間が元の水路と思われる。そこから写真手前のミラーのところまで道路がやや広くなっており、ここは水路敷の跡だろう。

新川は写真左の道路へ進んで行く。

新川は写真左の道路へ進んで行く。

その先は普通の道路で、水路らしさは残っていない。

写真右側から来た新川は突き当たりで北へ向かう。ここは、道路がいきなり広くなっているので水路があったことが推測できる。

北に向かうと、途中渇水対策の下水道管新設工事が行われていた。

2025/3/21の姿。下水道工事のあと一角は分譲地となっているが、道路脇に残された三角形の残余地がそのまま残っている。地籍図ではこの部分が水路敷となっており、新川からわずかに北向きにはみ出す形だが、その先は痕跡が残っておらずどこから流れてきたのかはわからない。

工事現場のところで新川は左の道へ。右の道もさほど高低差はなく、右の道の東側が崖になっている。

崖の上は保谷駅方向から南へ張り出してきた高台で、白子川と新川はこれを避けて南側から回り込んでいくような流路を取っている。

崖の上は保谷駅方向から南へ張り出してきた高台で、白子川と新川はこれを避けて南側から回り込んでいくような流路を取っている。

すぐに次の分岐は右へ。この辺り、写真ではわからないが左はやや上り勾配になっている。

左側は南の富士街道の方から延々と伸びてきた岬のような細い微高地になっていて、新川はこれを避けて大きく北側に迂回して流れている。

左側は南の富士街道の方から延々と伸びてきた岬のような細い微高地になっていて、新川はこれを避けて大きく北側に迂回して流れている。

右側の道を家3軒分ほど進んだところ左に、気になる細い路地を発見。新川に流れ込んでいた水路の跡だろうか。

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)ではここを通り抜けて北に行ったところに水路が描かれている一角があるのだが、分譲地になっていて痕跡は残っていない。

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)ではここを通り抜けて北に行ったところに水路が描かれている一角があるのだが、分譲地になっていて痕跡は残っていない。

正面の坂の手間で、新川は左に曲がっていたという。

左に曲がる道を見る。やや広い道だが、水路敷らしさはあまり感じられない。普段は涸れ川だったという新川は、土地開発の都合で流路が付け替えられたこともあっただろうし、実際にはどう流れていたかを推測することは難しい。

振り返って東側を見ると、すぐそこにちょっとした段差があった。このあたりが谷間になっているのがよく分かる。

幅広の道を進んでいき、練馬区と西東京市の境に来たところで北へ進路を変える。

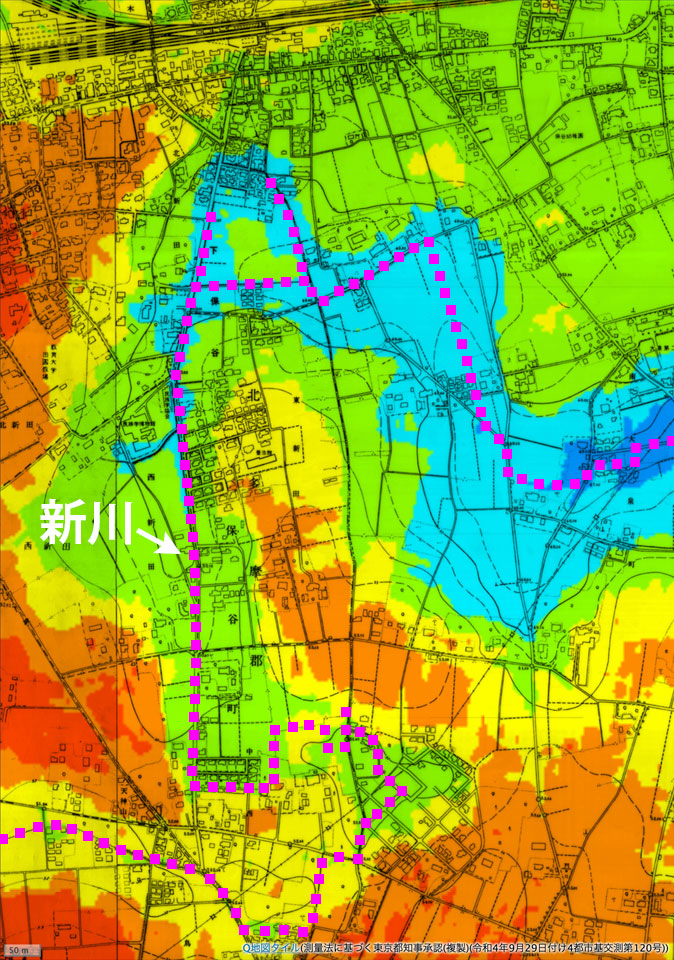

全国Q地図で東京都3千分の1地図(1961〜1962年)に色別標高図を重ねてみた。

新川が流れる谷が大きく南北に蛇行する様子がよく分かる。

新川が流れる谷が大きく南北に蛇行する様子がよく分かる。

上の地図の上端には保谷駅があるが、そこに向かう手前で西向きに蓋暗渠が出現。

写真右側の未舗装部分も地籍図では水路敷になっている。

写真右側の未舗装部分も地籍図では水路敷になっている。

さて、この蓋暗渠に向かう前に、そのまま区市境の道を進んで保谷駅の方へ向かってみよう。

ここからの写真は2025/3/21撮影。

ここからの写真は2025/3/21撮影。

途中で水路敷部分が舗装路になるが、写真奥で旧に道が狭くなる。

砂利舗装のあたりが地籍図上の水路敷上流端と思われるが、西側のかえで通りにも水路敷があり昔はそちらから水路が続いていたのかもしれない。

左に曲がって進んでいくと、電柱と塀の位置関係がなんだかおかしい場所に出た。

区市境はねりまっぷを見るとこの塀に沿っているわけではないようだが、このデッドスペースは西東京市の看板があることから見て、西東京市側なのだろう。

このあたり、区市境以外にも水路敷かのような細い路地が縦横に走っているが、戦前から住宅街だったようで理由は分からない。自治体が異なるために、再開発の動きもないようだ。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

区市境はねりまっぷを見るとこの塀に沿っているわけではないようだが、このデッドスペースは西東京市の看板があることから見て、西東京市側なのだろう。

このあたり、区市境以外にも水路敷かのような細い路地が縦横に走っているが、戦前から住宅街だったようで理由は分からない。自治体が異なるために、再開発の動きもないようだ。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

西側のかえで通りに出て南を見たところ。

国会図書館デジタルコレクション所蔵の東京府北多摩郡保谷村土地宝典には写真中央のあたりから南へ向かって水路が描かれており、南でさきほどの蓋暗渠と合流している。

国会図書館デジタルコレクション所蔵の東京府北多摩郡保谷村土地宝典には写真中央のあたりから南へ向かって水路が描かれており、南でさきほどの蓋暗渠と合流している。

いったん東側に戻って蓋暗渠を進む。住宅と農地に挟まれたここだけ蓋暗渠が残っているのは不思議といえば不思議だ。

そのまま進むと、蓋暗渠はかえで通りに突き当たって終了。

新川はここから南へ向きを変えていたはずだが、かえで通りはきれいに改修され拡幅されているのでまったく痕跡がない。

途中、水路が道路の東側から西側にいったん移るあたりの西側にある「保谷スダジイ広場」。スダジイは写真左側に見える大木で、ここには昭和12年(1937年)に大蔵大臣などを務めた渋沢敬三(渋沢栄一の孫)らが設けた民族学研究所と民族学博物館が昭和37年(1962年)まであった。

この写真は2025/3/21撮影。

この写真は2025/3/21撮影。

かえで通りから西東京市役所保谷庁舎へ向かう都道234号の支線(写真右)。「西東京都市計画道路3・4・11号練馬東村山線」という壮大な名前が付いているが、まだ供用されているのは770mだけだそうだ。

その計画道路が登りになっているのと比べると、左の道(保谷村土地宝典では水路)は登っていないのが分かる。こちらの道を進んで行く。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

その計画道路が登りになっているのと比べると、左の道(保谷村土地宝典では水路)は登っていないのが分かる。こちらの道を進んで行く。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

西東京市立東小学校の通用門へ向かう道。西東京市の道路地図では、通用門のところから校庭に向かって水路敷があることになっている。

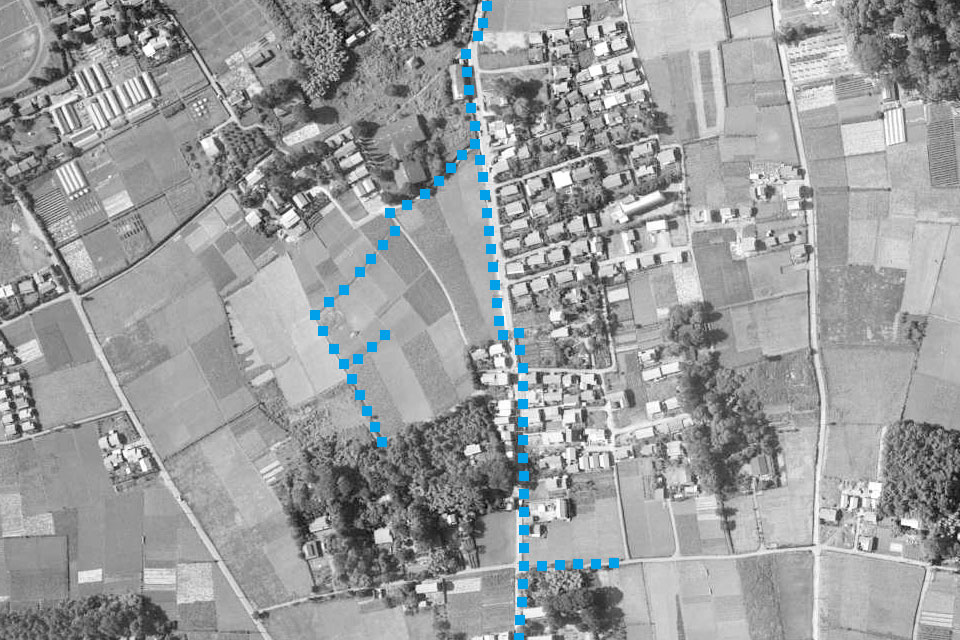

国土地理院Webサイトから昭和38年の空中写真(国土地理院撮影)と令和元年の空中写真(国土地理院撮影)の比較。

元々の水路は上の写真で右側の住宅地の中央を斜めに流れていたようだが、Fの字が東小学校の体育館を囲むようになっているのが分かる。

元々の水路は上の写真で右側の住宅地の中央を斜めに流れていたようだが、Fの字が東小学校の体育館を囲むようになっているのが分かる。

東小学校の通用門。正面の通路が水路敷となっている部分だが、見た感じではまったく分からない。

体育館の南側へ。ガードレールのある部分に橋の欄干のような構造が残っている。西東京市の道路地図でも、手前の建物のところまでが水路敷となっている。

体育館の南側を進んで行くと、小学校の前で水路敷は南へ転進。Fの字の下の部分は小学校の敷地外になっている。

南に向かってみようとしたが、ガードレールの先は藪になっていて入ることはできない。

Fの字の根元まで来た。左の幼稚園と右の老人ホームの間に水路敷があるはずだが、こちら側は見ても分からない状態。

かえで通りに戻ってまた南へ。写真左に見える園芸店から東に向かう道路の左(北)よりに保谷村土地宝典では水路が描かれている。土地宝典の水路は園芸店のハウスが並ぶ次の交差点までで終わっていて、そこで道幅も狭くなっている。

この写真は2025/3/23撮影。

この写真は2025/3/23撮影。

かえで通りへ戻り、南へ進む。天神山バス停の手前で住宅の間に新川の流路が顔を出している。この先、わずかに残る開渠がある。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

住宅と住宅の間にある不自然な空間、ここが新川の水路敷だ。

藪になっていて入れないので、南側から回り込んでみる。

藪になっていて入れないので、南側から回り込んでみる。

南側から回り込んだ道は行き止まりだった。写真正面の草むらが新川だ。

行き止まり部分から西側、下流方向を見る。かえで通りまでは草むらが続いていて、人の出入りはないようだ。

行き止まりの足元を見ると、側溝のような溝を渡るコンクリートブロックが。今は使われていないようだが、もともとはここで新川を渡っていたのかもしれない。

東側、上流方向も草むら。写真奥で、新川は北へ曲がっている。南側の道路はここまでなので、今度は北側から回り込んでみよう。

さきほどの行き止まりを反対側である北側から見たところ。あえて通れないようにしているような感じがしなくもない。

北に向かった新川はすぐに東に向きを変え、突然開渠として現れる。写真のフェンス部分が開渠だ。

開渠の西側部分。フェンスの向こうで開渠は行き止まりになって、南に曲がった先は草むらになっているようだが、直接見ることが出来ないのでよく分からない。Google Mapでは、南に曲がる前ですでに開渠が終わっているように見える。

開渠の中央部分。水の流れはないように見える。

開渠の東側。こちらもすぐ先で開渠としては終わっており、ふたたび草むらとなって南へ曲がり、さらに東へ曲がっているようだ。

このあたりだけ開渠がなぜ残ったのかは謎だが、ねりまっぷの空中写真を見る限り平成20年でもまだ宅地化は完了していない(駐車場などが残っている)ので、宅地化していくなかでそのまま手付かずで残ってしまったというところだろうか。

このあたりだけ開渠がなぜ残ったのかは謎だが、ねりまっぷの空中写真を見る限り平成20年でもまだ宅地化は完了していない(駐車場などが残っている)ので、宅地化していくなかでそのまま手付かずで残ってしまったというところだろうか。

新川は再び練馬区との境まで戻ってきた。西東京市側(西)に駐車場脇を水路敷らしき空間が残っているのが確認できる。

ここからの写真は2025/3/21撮影。

ここからの写真は2025/3/21撮影。

水路敷の入口から区市境に沿って北を見る。保谷村土地宝典では道路左(西)側の路肩が広くなっている部分に水路が描かれており、写真奥の坂を上がって左へ向かう丁字路の交差点まで続いている。

一方、地籍図には前野写真手前の十字路に東の練馬区側から流れてくる新川の水路敷が描かれている。

水路敷は窪地の中を南から北へジグザグに進んでいた。写真左(東)は高くなっており、水路敷(南)が低くなっているのがわかる。

住宅地の中を右へ左へと曲がっていったあと、さきほどの区市境の通りがふたたび見えてくる。

区市境の道に出て少し南側から振り返って下流方向を見たところ。ここでも道路左(西)側の路肩が広くなっているが、保谷村土地宝典や地籍図では水路敷はない。

一方新川を上流方向へ進むため区市境に沿って南下するが、天神山公園のところで水路敷が道路から逸れてしまう。公園東側がかつての水路だったようだが、痕跡はない。

ちなみにこの「碧山(へきざん)通り」はこのあとも新川と絡みがあるので覚えておくべき。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

ちなみにこの「碧山(へきざん)通り」はこのあとも新川と絡みがあるので覚えておくべき。

ここからの写真は2016/8/15撮影。

しばらくは水路をたどることができないので、大きく南側へ迂回。マンション脇に区市境が顔を出しているところが新川の続きだろう。写真は上流側から。

このあと、天神山交差点へ向かう新川の流路ははっきりしないが、おそらくは写真中央の路地を西に向かっていたものと思われる。

このあと、天神山交差点へ向かう新川の流路ははっきりしないが、おそらくは写真中央の路地を西に向かっていたものと思われる。

路地を再び西東京市へ向かう。路地周りはスリバチ状の地形になっている。

西に進むほど路地は狭くなっていき、最後は階段で都道234号旧道へ出る。

路地を出て、都道234号旧道に沿って天神山交差点へ。

天神山交差点の南側。かえで通りの向こうに蓋暗渠が見えているのだが、探索は次の機会。今回はここまでにしておこう。