Natrium.jp

田柄川周辺の水路敷群(田柄川北側)

OpenStreetMapで田柄用水と田柄川北側から合流する水路群を見る。

光が丘公園の東側にいくつか田柄川、田柄用水に向かって流れていた水路があるので見ていこう。

光が丘公園の東側にいくつか田柄川、田柄用水に向かって流れていた水路があるので見ていこう。

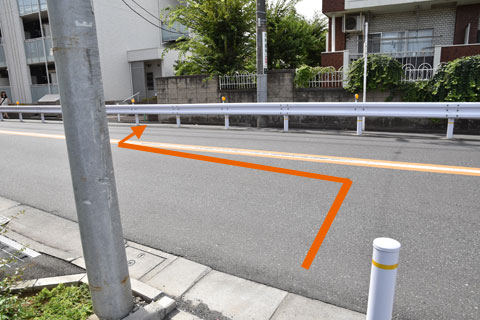

田柄愛宕神社と田柄天祖神社のちょうど間にある阿弥陀堂の脇から旧田柄川の北側を見る。写真左奥に向かう道路が、かつて水路として合流していた。

ここからの写真は2018/8/19撮影。

ここからの写真は2018/8/19撮影。

突き当たりはそのまま水路敷になっていた。どうやら歩道として利用されているようだ。

進んでいくと、蓋暗渠の途中で段差があった。土地の高低差に合わせているようだが、よくはわからない。

道路に出たところで振り返って下流(南)方向を見る。道路は水路敷のところがわずかに谷間になっていて、もともとの自然地形を利用しているように見える。

続いて上流方向を見る。なんとか入っていくことができそうな細い蓋暗渠が続いている。

蓋暗渠を遡っていくと、突き当たりで左に曲がっていた。曲がった先は民家の敷地に巻き込まれているので、通り抜けるのは遠慮して大きく西側まで回ってみよう。

西側の道路から水路敷の入り口を見る。分かりにくいが階段の左脇は水路敷らしい。

そこから北へ進んですぐ、西側の脇道に中途半端なフェンスが設置されているが、その奥が水路敷になっている。

入っていくことは出来ないので北へ向かうとする。

入っていくことは出来ないので北へ向かうとする。

北側の豊島園通りまで出たところで少し寄り道。旧水路よりやや東側の路傍に、宝暦14年(1764年)造立の青面金剛庚申塔が置かれている。

上練馬村神明ヶ谷戸講中という文字が読み取れる。天祖神社はもともと神明社であり、近辺に神明ヶ谷戸という字名があったとされるので、古くから地元に置かれていたのだろう。

上練馬村神明ヶ谷戸講中という文字が読み取れる。天祖神社はもともと神明社であり、近辺に神明ヶ谷戸という字名があったとされるので、古くから地元に置かれていたのだろう。

豊島園通りから水路敷を下流方向へ見たところ。すぐ先で水路敷は民家の敷地に巻き込まれてわからなくなってしまう。

豊島園通りを渡って、一方通行の西側にある歩道が水路敷の続きになっているようだ。

すぐに歩道は終わってしまい、水路敷は駐車場の方へ曲がっているようだ。

駐車場の北側にある空き地の西側に回り込んで見たところ。塀に沿ってアスファルト舗装の暗渠が残っていた。

道路の反対側はさらに北に向かって水路敷が続いているが、入っていくのは難しそうだ。

ぐるっと回り込んで自販機コーナーの脇に水路敷の起点部分を見つけた。ここから光が丘公園方向は区画整理されていて痕跡は残っていない。

昭和22年(1947年)の空中写真では、最初に水路敷が西に曲がった場所からまっすぐ北にも水路敷があったらしいのだが、痕跡は見られない。そのまま北へ進んでいくと赤塚新町三丁目に入ったところで児童公園の北側がやや谷のようになっていたのだが、ここが水路敷だろうか。

田柄川へ戻って西へ。しばらく進んでいくと妙に道路の幅が広いところの奥、北側から水路敷が合流してきている。

練馬区おなじみの水色ペイントが描かれた水路敷。すぐ先で西側に曲がっているようだ。

いかにも水路敷な小道が西へ向かっている。

段差のある住宅から排水管が落とされているあたりがかつて水路だった時代を思い起こさせる。

水路敷ペイントの先で道路へ。

水路は道路をまっすぐ進んでいたのかと思いきや、1ブロック南側に移動していた。

駐車場の南側に水路敷が伸びている。

綺麗に整った水路敷が続くと思いきや…

その先はかなりツタに侵食されていた。

豊島園通りに出たところで、水路敷は再び左にずれている。

豊島園通りで右側を振り返ったところに立っていた青面金剛庚申塔。元禄12年(1699年)の造立という。

水路敷の上流方向はまっすぐ反対側の道路に向かっている。

反対側の道路に出て西へ。広がっている路側帯部分が水路敷だったのだろう。

すぐに交差点を右折、その先で右が微妙なクランク状になったところで、水路敷は道路から外れて西に向かう。

曲がった先は行きどまりと書かれている。

確かに奥で行きどまりになっていた。この水路敷はここで上流端ということになる。

光が丘公園の傍まで回り込んでみた。ヴィクトリア光が丘店のあたりから、かつては水路敷が分かれていたのかもしれない。