Natrium.jp

小平1号~6号踏切

OpenStreetMapで小平駅近辺を見る。

小平駅は西武新宿線と西武拝島線の分岐駅にあたり、小平○号という踏切は両方にある。今回は、共通の踏切(小平3号まで)と、西武新宿線の踏切(小平4号から)を見ていくが、4号と6号はすでに廃止されている。

小平駅は西武新宿線と西武拝島線の分岐駅にあたり、小平○号という踏切は両方にある。今回は、共通の踏切(小平3号まで)と、西武新宿線の踏切(小平4号から)を見ていくが、4号と6号はすでに廃止されている。

小平駅西側の小平1号踏切。小平駅は都立小平霊園の最寄駅となっており、踏切北側には石材店が軒を並べている。

ここからの写真は2023/10/6撮影。

ここからの写真は2023/10/6撮影。

小平駅は1927年(昭和2年)に旧村山線(現西武新宿線および西武園線)の駅として開業したが、その翌年に多摩湖鉄道(現在の多摩湖線)が小平1号踏切の西側に本小平(もとこだいら)駅を開業している(ただし、開業当時はこちらも小平駅と称しており、開業翌年に改称された)。当時は旧西武鉄道と多摩湖鉄道が村山貯水池(多摩湖)への鉄道敷設で競争していたこともあり、当初は駅が別々に作られたという。駅が統合されたのは1949年(昭和24年)であった。本小平駅跡は現在では拝島線の線路敷地として使用されている。

参考:市史編さんこぼれ話No.10 多摩湖線 本小平駅のなりたち(教育委員会教育部 図書部, 2010)

参考:市史編さんこぼれ話No.10 多摩湖線 本小平駅のなりたち(教育委員会教育部 図書部, 2010)

ところで、小平駅の改札口には現在都内ではほとんど見かけなくなった有人改札用のラッチ(駅員が入るブース)が残っていた。

蓋があり使用されていないようだが、かつて改札といえば駅員が改札鋏(改札パンチ)をカチカチと軽快に鳴らしながら、紙の切符に鋏(パンチ)を入れていた。

参考:硬券切符と改札パンチ(関東交通印刷株式会社)

蓋があり使用されていないようだが、かつて改札といえば駅員が改札鋏(改札パンチ)をカチカチと軽快に鳴らしながら、紙の切符に鋏(パンチ)を入れていた。

参考:硬券切符と改札パンチ(関東交通印刷株式会社)

霊園に向かって参道を北西に進んでいったところで線路を東西に渡る車両通行止めの小平2号踏切。

ここからの写真は2023/10/22撮影。

ここからの写真は2023/10/22撮影。

霊園入口の前を通る東京街道(江戸街道)が線路を東西に渡る小平3号踏切。踏切の右側(萩山より)で拝島線は萩山に向かって分岐していく。

ここから西武新宿線だけとなるが、次の小平4号踏切は廃止されている。場所としては全国Q地図の東京都3千分の1地図(1965-1966年)に見える萩山小学校脇のこの辺りと思われる。線路の反対側は現在は霊園を囲む木立の一部になっており、道路も残っていない。

霊園北寄りで線路が道路をまたぐ架道橋があるが、ここは元から踏切ではなかったようだ。もっとも、先ほどの全国Q地図では架道橋はもうひとつ小平よりの道路の方にあったように描かれている。

(2024/12/7追記)くだんさんからこの架道橋が黒目川の支流、出水(でみず)川の上流流路にあたるのではとのご指摘をいただいたので改めて調べてみました。ご指摘ありがとうございます。

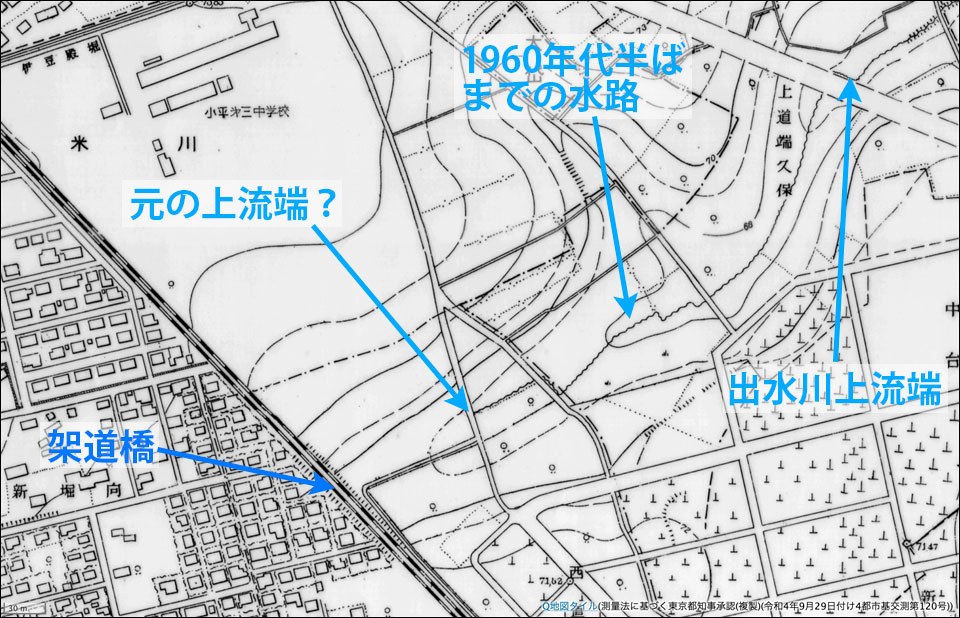

まず、全国Q地図で東京都3千分の1地図(1963〜1964年)を見ると現在は新青梅街道が上流端となっている出水川は、そこからさらに小平霊園北側に沿って上流部分も描かれているのがわかる。

しかし最上流部では現在の道路よりもやや北寄り、現在は久米川東住宅の西端となっている部分から始まっており架道橋の方からは流れてきていない。

(マウスオーバーで現在の地図)

東村山市が公開しているひがしむらやま川マップには、出水川は西武新宿線よりも西側の萩山町四丁目あたりにあったオオカミクボから湧き、地下を通って新青梅街道に出るとある。また、東村山市洪水ハザードマップ(町別)で萩山町を見ると、浸水予想区域がそのオオカミクボ付近に広がっているのがわかる。

まず、全国Q地図で東京都3千分の1地図(1963〜1964年)を見ると現在は新青梅街道が上流端となっている出水川は、そこからさらに小平霊園北側に沿って上流部分も描かれているのがわかる。

しかし最上流部では現在の道路よりもやや北寄り、現在は久米川東住宅の西端となっている部分から始まっており架道橋の方からは流れてきていない。

(マウスオーバーで現在の地図)

東村山市が公開しているひがしむらやま川マップには、出水川は西武新宿線よりも西側の萩山町四丁目あたりにあったオオカミクボから湧き、地下を通って新青梅街道に出るとある。また、東村山市洪水ハザードマップ(町別)で萩山町を見ると、浸水予想区域がそのオオカミクボ付近に広がっているのがわかる。

東村山市中央図書館所蔵の「郷土研だより」No.101, 102に「オオカミクボ物語」という記事がある。それによれば西武新宿線は昭和2年(1927年)に開業しているが、架道橋は昭和30年代半ばに萩山小学校と第三中学校の開校に伴って通学路として作られたもので、それまでは線路下の土手に細い土管を通してオオカミクボの沼地に溜まった水を排水していたという。

(2024/12/9修正:東萩山小学校ではなく西武新宿線線西側の萩山小学校でした。東萩山小学校は昭和44年開校なので、この時点ではまだありません)

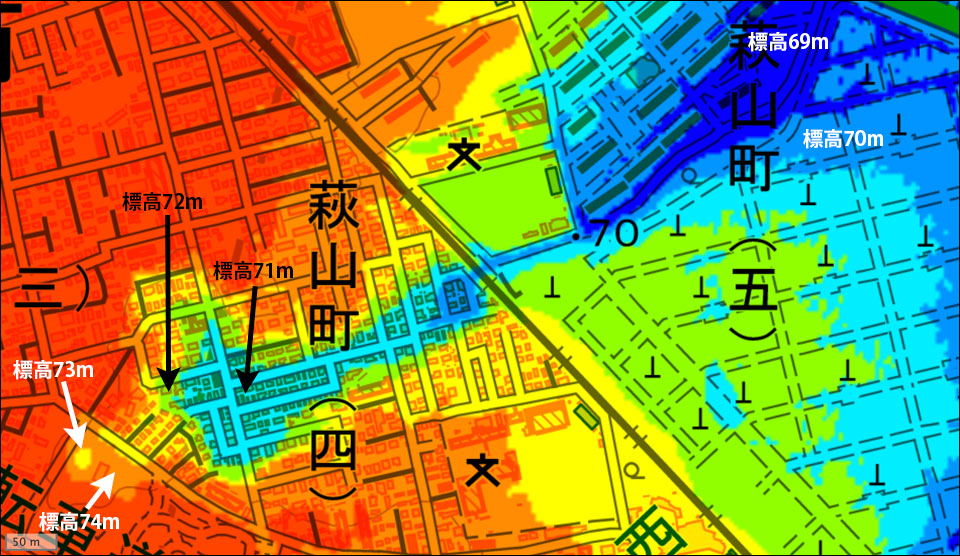

全国Q地図で色別標高図を作ってみたが、1m刻みで見ていくと前の地図で水路のない西武新宿線東側は自然地形では谷筋というよりも盛り上がったところを堀割りで抜けているように見え、一方西側にはオオカミクボとされる窪地が広がっているように見える。

オオカミクボ西側に標高73mのポイントが一箇所見えるが、ここは萩山公園(現在は工事中)の北東角で、古くは公園の中に湧水があった可能性もあるだろう。

したがってオオカミクボの湧水は自然に地下へ潜り久米川東住宅の西側で地上に現れたようで、架道橋部分には元々は道路もなく水路であった記録もないようだ。

なお、東村山市中央図書館ほか所蔵の東村山 ふるさと昔語り 座談会記録(東村山郷土研究会, 2007)によればオオカミクボは出水川の一番上の窪ということで「大上窪」と書くとのこと。ちょうどこの窪地の下を武蔵野線のトンネルが南北に通り抜けている。

(2024/12/9修正:東萩山小学校ではなく西武新宿線線西側の萩山小学校でした。東萩山小学校は昭和44年開校なので、この時点ではまだありません)

全国Q地図で色別標高図を作ってみたが、1m刻みで見ていくと前の地図で水路のない西武新宿線東側は自然地形では谷筋というよりも盛り上がったところを堀割りで抜けているように見え、一方西側にはオオカミクボとされる窪地が広がっているように見える。

オオカミクボ西側に標高73mのポイントが一箇所見えるが、ここは萩山公園(現在は工事中)の北東角で、古くは公園の中に湧水があった可能性もあるだろう。

したがってオオカミクボの湧水は自然に地下へ潜り久米川東住宅の西側で地上に現れたようで、架道橋部分には元々は道路もなく水路であった記録もないようだ。

なお、東村山市中央図書館ほか所蔵の東村山 ふるさと昔語り 座談会記録(東村山郷土研究会, 2007)によればオオカミクボは出水川の一番上の窪ということで「大上窪」と書くとのこと。ちょうどこの窪地の下を武蔵野線のトンネルが南北に通り抜けている。

小平5号踏切は久米川駅よりもだいぶ手前、野火止用水が線路をくぐる位置にあり、踏切の上に歩道橋が設置されている。

踏切東側から見たところ。道路(野火止通り)の北側に野火止用水が流れており、踏切の前後は開渠になっていて水面を見ることができる。

小平5号踏切と久米川駅の間に、全国Q地図には記載がある小平6号踏切跡と思われる行き止まりの道がある。路地というにはかなりの道幅があるが、写真後ろ側の西寄りにはまっすぐ進んでいる道路がなく重要度が低かったのかもしれない。

こちらもくだんさんからのご指摘によれば写真右側奥に線路の方を向いた道路標識があり、踏切が廃止された時に取り残されたものではないかとのこと。たしかに気になる位置にある。

こちらもくだんさんからのご指摘によれば写真右側奥に線路の方を向いた道路標識があり、踏切が廃止された時に取り残されたものではないかとのこと。たしかに気になる位置にある。

2024/12/7に小平6号踏切跡に反対側からアプローチして、行き止まりに背中を向けていた標識を線路の反対側から見てみた。

駐車禁止区域の開始になっていて、前の写真左側にある駐車禁止区域の終了と一対になっていた。しかし、この標識を認識するドライバーは今となってはいないだろう。

駐車禁止区域の開始になっていて、前の写真左側にある駐車禁止区域の終了と一対になっていた。しかし、この標識を認識するドライバーは今となってはいないだろう。