Natrium.jp

東上58号〜67号踏切

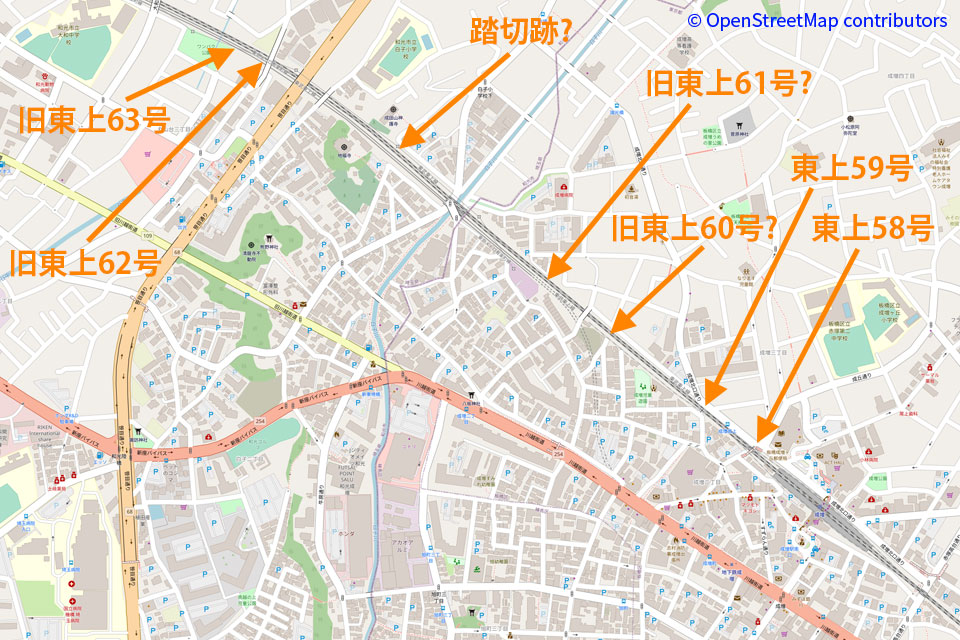

OpenStreetMapで成増駅から笹目通り付近までを見る。

成増駅から先は、東京メトロ有楽町線の開業に合わせ連続立体化されており、東上59号踏切の次は、志木駅の先にある東上91号踏切まで踏切がない。

(1987年時点では12の踏切が廃止されているとされており、数字としてはそれ以前に19の踏切が廃止されていた計算になる)

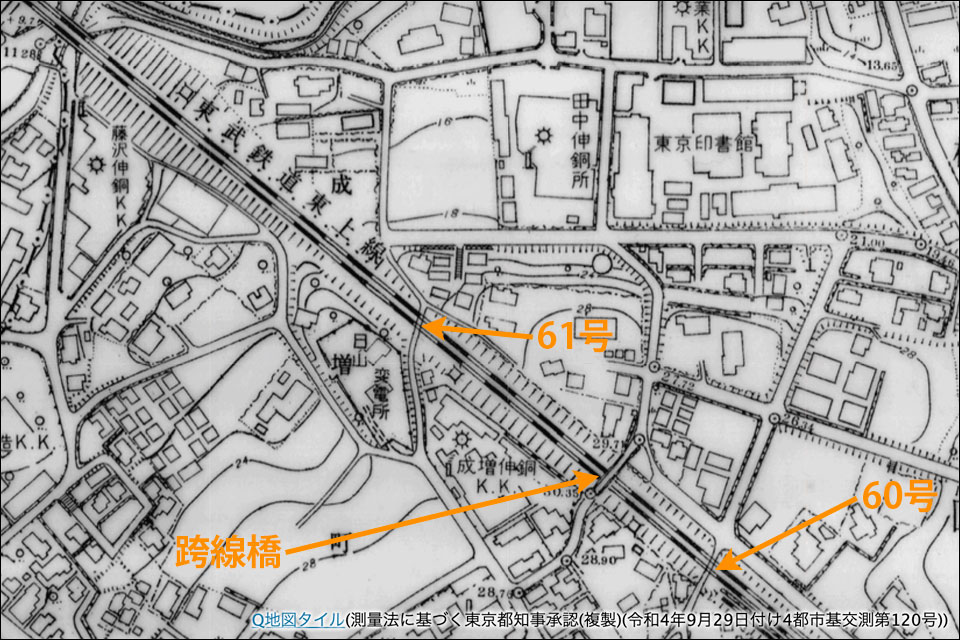

これまで、廃止された踏切の番号についての資料がほとんど見つかっていなかったため踏切番号は推定が多かったが、2012/2/25に埼玉県立浦和図書館で発見した一部の番号を特定できる資料と全国Q地図の東京都3千分の1地図の記載(60、61号踏切の位置を変更)に加え、2023/10/25に埼玉県立文書館所蔵の東武鉄道作成「東上線成増・志木間線路平面図(昭和48/9測量、1:2000)」(以下では「線路平面図」とする)が確認できたため、昭和48時点で現存していた踏切(東上62号〜65号、67号)については位置の特定ができた。

2024/1/21追記:「有楽町線建設史(帝都高速度交通営団, 1996)」P586に、和光〜成増間の有楽町線乗り入れ工事に合わせた東武東上線の立体交差化で和光一〜三工区間にあった6か所の踏切が廃止されたという記載がある。この3つの工区は笹目通りの東側(地福寺墓苑脇の坂上)から和光市駅の東側(中丸隧道)にあたり東武鉄道資料では東上62号から65号までの4か所しかない(東上66号はすでに廃止されていた)ので内容が一致しない。営団資料では西寺の上橋と谷戸橋が踏切であったかのように書かれているが、土地の高低差からみて踏切だったとは考えにくく東武鉄道資料の方を正しいと考えることとした。

成増駅から先は、東京メトロ有楽町線の開業に合わせ連続立体化されており、東上59号踏切の次は、志木駅の先にある東上91号踏切まで踏切がない。

(1987年時点では12の踏切が廃止されているとされており、数字としてはそれ以前に19の踏切が廃止されていた計算になる)

これまで、廃止された踏切の番号についての資料がほとんど見つかっていなかったため踏切番号は推定が多かったが、2012/2/25に埼玉県立浦和図書館で発見した一部の番号を特定できる資料と全国Q地図の東京都3千分の1地図の記載(60、61号踏切の位置を変更)に加え、2023/10/25に埼玉県立文書館所蔵の東武鉄道作成「東上線成増・志木間線路平面図(昭和48/9測量、1:2000)」(以下では「線路平面図」とする)が確認できたため、昭和48時点で現存していた踏切(東上62号〜65号、67号)については位置の特定ができた。

2024/1/21追記:「有楽町線建設史(帝都高速度交通営団, 1996)」P586に、和光〜成増間の有楽町線乗り入れ工事に合わせた東武東上線の立体交差化で和光一〜三工区間にあった6か所の踏切が廃止されたという記載がある。この3つの工区は笹目通りの東側(地福寺墓苑脇の坂上)から和光市駅の東側(中丸隧道)にあたり東武鉄道資料では東上62号から65号までの4か所しかない(東上66号はすでに廃止されていた)ので内容が一致しない。営団資料では西寺の上橋と谷戸橋が踏切であったかのように書かれているが、土地の高低差からみて踏切だったとは考えにくく東武鉄道資料の方を正しいと考えることとした。

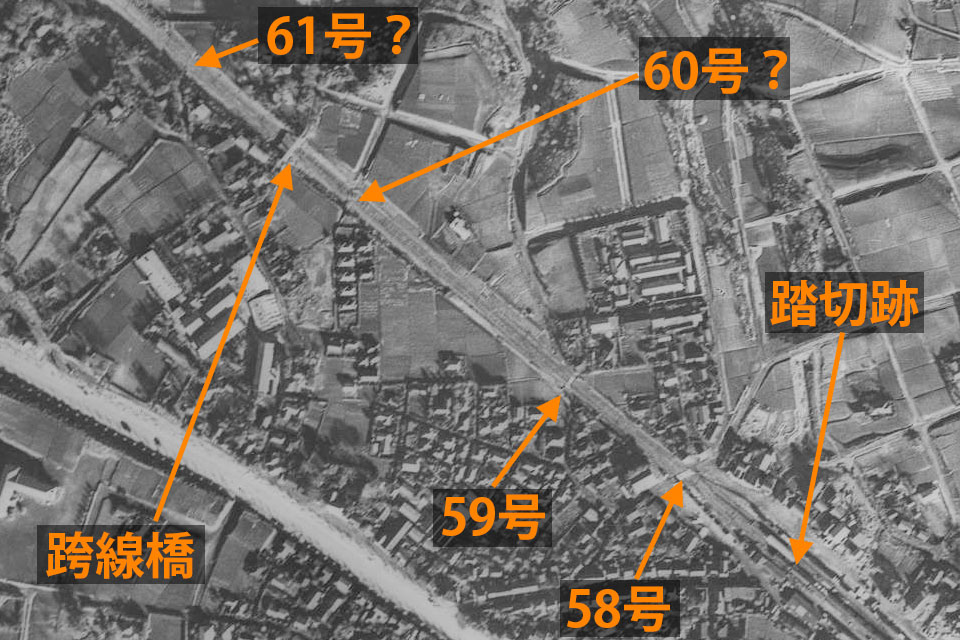

昭和22年(1947年)の空中写真(米軍撮影)を見る。

2024/4/23追記:白子川手前の東京都側、東上61号踏切までについては東京都公文書館で大正3年(1914年)東上鉄道起案の「道路及河溝工事施設(赤塚村地内工事施設個所表)」(以下では記載された番号を「赤塚村○号」とするが、この番号は踏切以外の暗渠、架道橋などにも付けられている)を入手し、開業当時の踏切位置がそこに記載されていたので位置関係を確認しながら改めて見ていくこととした(哩程はヤードポンド法、東上線は旧下板橋駅起点のはずだがゼロマイルは東上13号踏切東側と推定され、そこからの距離が記載されている)。

(参考)ヤードポンド法での表記:哩(マイル)=約1.609km、鎖(チェーン)=約20.12m(1/80哩)、節(リンク)=約20.12cm(1/100鎖)。

2024/4/23追記:白子川手前の東京都側、東上61号踏切までについては東京都公文書館で大正3年(1914年)東上鉄道起案の「道路及河溝工事施設(赤塚村地内工事施設個所表)」(以下では記載された番号を「赤塚村○号」とするが、この番号は踏切以外の暗渠、架道橋などにも付けられている)を入手し、開業当時の踏切位置がそこに記載されていたので位置関係を確認しながら改めて見ていくこととした(哩程はヤードポンド法、東上線は旧下板橋駅起点のはずだがゼロマイルは東上13号踏切東側と推定され、そこからの距離が記載されている)。

(参考)ヤードポンド法での表記:哩(マイル)=約1.609km、鎖(チェーン)=約20.12m(1/80哩)、節(リンク)=約20.12cm(1/100鎖)。

同じ場所の昭和54年(1979年)の空中写真(国土地理院撮影)。

昭和62年(1987年)に開業する有楽町線の工事たけなわの時期にあたり、川越街道から跨線橋に向かって工事用道路になっていた様子が分かる。

現在この場所は再び住宅街になっており、当時の姿を想像することは難しい。

昭和62年(1987年)に開業する有楽町線の工事たけなわの時期にあたり、川越街道から跨線橋に向かって工事用道路になっていた様子が分かる。

現在この場所は再び住宅街になっており、当時の姿を想像することは難しい。

成増駅南口の旧貨物ヤード付近(現在は駐車場)に赤塚村37号(東上13号踏切東側起点哩程4哩54鎖90節=約7,541m)があったと推定されるが、ホーム延長などで痕跡は残っていない。

この写真は2020/9/26撮影。

この写真は2020/9/26撮影。

成増駅西側の東上58号踏切(赤塚村39号と推定、哩程4哩60鎖25節=約7,649m)。

ここからの写真は特に記載がないものはいずれも2011/11/27撮影。

ここからの写真は特に記載がないものはいずれも2011/11/27撮影。

その東上58号踏切に架かる歩道橋は、補修工事のため撮影日の翌日から来年3/31まで通行不可となるそうだ。

せっかくなので歩道橋から眺望を撮影。

連続立体化前最後の踏切となる東上59号踏切(赤塚村41号と推定、哩程4哩65鎖70節=約7,758m)は、その先に成増駅折り返し用の引き上げ線を備える。

東上59号踏切から南側の路地をしばらく進むと、線路脇に現れる不思議な行き止まり。

ここが昭和22年の空中写真では踏切になっていた場所。

2023/9/12修正:全国Q地図の東京都3千分の1地図を確認したところ、ここに踏切が描写されていることがわかったので、ここを東上60号踏切としておくことにする。

2024/4/23追記:工事施設個所表にはこの位置が赤塚村43号踏切(哩程4哩76鎖=約7,965m)として記載されているので、確定と考えて良いだろう。

ここが昭和22年の空中写真では踏切になっていた場所。

2023/9/12修正:全国Q地図の東京都3千分の1地図を確認したところ、ここに踏切が描写されていることがわかったので、ここを東上60号踏切としておくことにする。

2024/4/23追記:工事施設個所表にはこの位置が赤塚村43号踏切(哩程4哩76鎖=約7,965m)として記載されているので、確定と考えて良いだろう。

その突き当りから西を向くと成増跨線橋が見える。

成増跨線橋の北側はものすごい崖。

西へ進むと線路沿いにも急坂がある。昭和22年の空中写真では、この先が踏切だったようだが、分譲住宅が絶賛販売中で撮影は遠慮となった。

2011/12/23に再訪。丘の上、というか坂の上の景色。写真右の草むらが踏切の向かい側にあたる部分。

ここが東上61号踏切だと思われる。

2023/9/12修正:東上60号踏切の位置修正に伴い修正した。全国Q地図の東京都3千分の1地図でも踏切が描かれている。

ここが東上61号踏切だと思われる。

2023/9/12修正:東上60号踏切の位置修正に伴い修正した。全国Q地図の東京都3千分の1地図でも踏切が描かれている。

南側は成増跨線橋のすぐ西側、白子変電所脇にある地図上では道路になっている場所が踏切へ向かう道だったはずだが、フェンスに阻まれ近づくことが出来ない。

その先はすっかり廃道になっていた。

全国Q地図で東京都3千分の1地図(1961〜1962年)で見ると前の写真の位置は踏切跡として描かれており、工事施設個所表の記載から見てもどうやら東上61号(赤塚村45号と推定、哩程5哩4鎖65節=約8,140m)で間違いないようだ。

東武東上線は白子川を橋で超える。画面右側の公園は旧白子川。

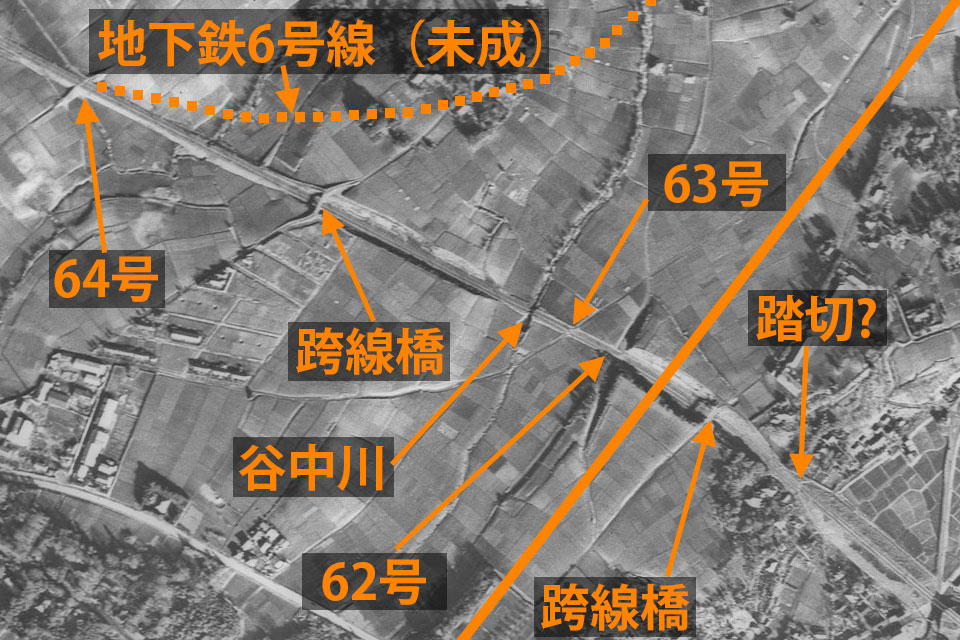

昭和22年(1947年)の白子川から外環道の東側まで(米軍撮影)。

左上から笹目通りに向かっているのは、かつて西高島平から和光市へ向かって伸びてくる予定だった地下鉄6号線延伸計画の計画があったところ。

左上から笹目通りに向かっているのは、かつて西高島平から和光市へ向かって伸びてくる予定だった地下鉄6号線延伸計画の計画があったところ。

線路の北側、地福寺墓苑の階段。地福寺は線路の南側にあり、線路で分断された形になっている。

墓苑までの坂道のその先、さらに細い道を上っていくとわずかに開けた平場に出るが、電車が全速力で駆け抜けていく場所にあり足元のバランスの悪さも手伝って結構怖い。

昭和22年の空中写真では、かつては南側の地福寺まで道がつながっていた。

昭和22年の空中写真では、かつては南側の地福寺まで道がつながっていた。

南の地福寺側は境内の私有地になっている。あるいは、もとから私道だったのかもしれない。

地福寺から南側を和光市に向かうには、旧川越街道の大坂か、やや線路寄りにある滝坂を上る。いずれもかなりの急坂だ。

滝坂の途中には、「小島家湧水」と銘打った湧水が流れ落ちている。

滝坂の途中には、「小島家湧水」と銘打った湧水が流れ落ちている。

おまけで滝坂の下、旧川越街道の白子宿跡にある白子村道路元標(2015/5/16撮影)。道路元標は大正8年(1919年)の旧道路法で設置されたもので、現在の和光市の前身にあたる北足立郡白子村の中心地であるところの、旧川越街道が成増から坂を下ってきて、和光市方面へ登る大坂に向かって左に直角に折れる交差点に置かれている。いまでは交差点名もない場所だが、かつては白子村の道はここから始まっていたというわけ。

さきほどの北側の細い坂を上った先にあるのが「西寺の上橋」。ここは古くから跨線橋だったようだ。

笹目通りを越えてすぐ、柳下生コン工場の脇にある跨線橋(古美山橋)は連続立体化の際に追加されたもの。

跨線橋の右わきにある小路がかつては踏切となっていた。線路平面図では下板橋起点9K508Mに書かれている東上62号踏切の跡ということになる。

跨線橋の右わきにある小路がかつては踏切となっていた。線路平面図では下板橋起点9K508Mに書かれている東上62号踏切の跡ということになる。

上の写真、右側の道を進むと、畑の中に怪しげな穴がある。

実はこれがかつての踏切に代えて作られた地下道の「谷中隧道」。もとは線路平面図で下板橋起点9K585Mにある東上63号踏切で、線路平面図では第4種踏切となっている。

実はこれがかつての踏切に代えて作られた地下道の「谷中隧道」。もとは線路平面図で下板橋起点9K585Mにある東上63号踏切で、線路平面図では第4種踏切となっている。

OpenStreetMapで和光市駅近辺の地図を見る。

2023/10/9追記:和光市駅西側の旧踏切については、朝霞駅北側の陸橋が旧東上72号踏切であるとする資料の存在が判明したことから番号の見直しを行った。

2023/10/25追記:線路平面図でも踏切位置は昭和48年にはすでに廃止されていた東上66号以外については、地図の通りであることが確認できた。

2023/10/9追記:和光市駅西側の旧踏切については、朝霞駅北側の陸橋が旧東上72号踏切であるとする資料の存在が判明したことから番号の見直しを行った。

2023/10/25追記:線路平面図でも踏切位置は昭和48年にはすでに廃止されていた東上66号以外については、地図の通りであることが確認できた。

谷中川を越え、建設中の新道(諏訪越四ツ木線)を越えた西側にある谷戸橋。

ここも古くから跨線橋だったようだ。

ここも古くから跨線橋だったようだ。

義名山(ぎなやま)隧道。ここも連続立体化前は踏切だった。

2012/2/25に埼玉県立浦和図書館で発見した「通学道路(踏切)一覧表」(埼玉県県民部交通安全課/1983年発行)によれば、和光市下新倉1661に東上64号踏切が存在したと記載されている。

この場所は「ブルーマップ朝霞市・和光市1994」によれば下新倉1561にあたるが、1661は遙か南の方にあり、線路平面図の記載からも上記資料の誤記であり、ここが下板橋起点10K150Mにあった東上64号踏切ということになる。

2012/2/25に埼玉県立浦和図書館で発見した「通学道路(踏切)一覧表」(埼玉県県民部交通安全課/1983年発行)によれば、和光市下新倉1661に東上64号踏切が存在したと記載されている。

この場所は「ブルーマップ朝霞市・和光市1994」によれば下新倉1561にあたるが、1661は遙か南の方にあり、線路平面図の記載からも上記資料の誤記であり、ここが下板橋起点10K150Mにあった東上64号踏切ということになる。

義名山隧道から少し成増寄りに北側を戻る。正面には東京メトロの施設があるのだが、このあたりが地下鉄6号線と東武東上線が合流するはずだった場所と思われる。見た通り、痕跡は何もない。

和光市史によれば、現在の都営三田線西高島平駅から笹目通りの北側に沿って進み、下新倉氷川八幡神社あたりからカーブしてここで東上線に合流し、和光市から乗り入れる計画だったそうだ。

開通していれば吹上観音と氷川神社のあたりに駅が作られ、和光市内ももっと交通が便利になっていたかと思うと残念ではある。

和光市史によれば、現在の都営三田線西高島平駅から笹目通りの北側に沿って進み、下新倉氷川八幡神社あたりからカーブしてここで東上線に合流し、和光市から乗り入れる計画だったそうだ。

開通していれば吹上観音と氷川神社のあたりに駅が作られ、和光市内ももっと交通が便利になっていたかと思うと残念ではある。

昭和22年の外環西側から、清水通りまで(米軍撮影)。

和光市駅東側の踏切は、ホームの延伸などによって位置を変えている。

西側のホンダがある場所、現在ではつながっていない道路が線路を跨いでいるように見えなくもない。

和光市駅東側の踏切は、ホームの延伸などによって位置を変えている。

西側のホンダがある場所、現在ではつながっていない道路が線路を跨いでいるように見えなくもない。

和光市の中央を縦断する外郭環状道路のすぐ西脇にある中丸隧道。

ここもかつては踏切だった。しかし、外環側にも地下道が完成しており、あまり利用者はいない感じ。

先の「通学道路(踏切)一覧表」には新倉1589に東上65号踏切があり、ブルーマップ1994年版によればこの場所は下新倉1589の隣、1584に位置しており、ここだと考えていいだろう。線路平面図でも10K290Mに記載されている。

ここもかつては踏切だった。しかし、外環側にも地下道が完成しており、あまり利用者はいない感じ。

先の「通学道路(踏切)一覧表」には新倉1589に東上65号踏切があり、ブルーマップ1994年版によればこの場所は下新倉1589の隣、1584に位置しており、ここだと考えていいだろう。線路平面図でも10K290Mに記載されている。

和光市駅北側、妙蓮寺通りが駅とぶつかるところ、昭和22年の空中写真ではここが駅東側の踏切になっていた。

駅の南側はすっかり再開発されてしまい、痕跡はわからない。

駅の南側はすっかり再開発されてしまい、痕跡はわからない。

昭和38年には、駅ホームの延伸により、こちらの側道側に踏切が移動していたらしい。

「ゼンリンの住宅地図 和光市1982」では駅ホームの延伸で踏切は廃止されてしまっていて「通学道路(踏切)一覧表」、「線路平面図」いずれにも記載がないが、ここが東上66号踏切の跡と思われる。

「ゼンリンの住宅地図 和光市1982」では駅ホームの延伸で踏切は廃止されてしまっていて「通学道路(踏切)一覧表」、「線路平面図」いずれにも記載がないが、ここが東上66号踏切の跡と思われる。

和光市駅北口は再開発が進んでおらず、駅前もかなり狭い。

バスは北口の東側にある転車台(ターンテーブル)で向きを変えて出発していく。

バスは北口の東側にある転車台(ターンテーブル)で向きを変えて出発していく。

かつては南口側にも転車台があった。

南口の駐車場に残されている怪しい円形の筋模様があるが、これが転車台の跡。

南口の駐車場に残されている怪しい円形の筋模様があるが、これが転車台の跡。

駅西側のアンダーパス。ここもかつて踏切だった。桁下が3.3mしかなく、一部の大型車は通行できない。2014/6/25にはいわゆるゲリラ豪雨で冠水してしまい、閉じ込められた車両から運転者が救助される事態になったこともある。

道路の東側には、なぜか昔から廃屋が取り残されたままになっている。

先の資料では新倉4199に東上67号踏切があることになっている。ブルーマップではこの場所が新倉4149とあるので、ここでよいだろう。それにしても、「通学道路(踏切)一覧表」の記載が不正確なのが残念だ。

線路平面図では10K583Mに記載がある。

道路の東側には、なぜか昔から廃屋が取り残されたままになっている。

先の資料では新倉4199に東上67号踏切があることになっている。ブルーマップではこの場所が新倉4149とあるので、ここでよいだろう。それにしても、「通学道路(踏切)一覧表」の記載が不正確なのが残念だ。

線路平面図では10K583Mに記載がある。

さて、そのアンダーパスから少し西に向かって、線路北側から本田開発本社手前のマンションに向かって、斜めに道路が線路にぶつかっている。

昭和22年の空中写真でも、ここはすでに踏切ではないようにみえるが、昭和15年(1930年)大日本帝国陸地測量部発行1:10000「成増」や、「明治前期・昭和前期 東京都市地図2(東京北部)」(柏書房、1996)の「志木 1932→1935) 1:25000」では本田開発の敷地をまたいで古い道が斜めに線路を渡っていたようでもあり、古くは踏切だったのではないかと思われる。

昭和22年の空中写真でも、ここはすでに踏切ではないようにみえるが、昭和15年(1930年)大日本帝国陸地測量部発行1:10000「成増」や、「明治前期・昭和前期 東京都市地図2(東京北部)」(柏書房、1996)の「志木 1932→1935) 1:25000」では本田開発の敷地をまたいで古い道が斜めに線路を渡っていたようでもあり、古くは踏切だったのではないかと思われる。

さらに西へ進んで、高架線が東京メトロ和光車両基地へ向かうあたり。

写真右下にはアンダーパスで埼玉県道112号広沢原清水線があるが、その東脇にある行き止まりも、昭和15年ごろには踏切だったらしい。

写真右下にはアンダーパスで埼玉県道112号広沢原清水線があるが、その東脇にある行き止まりも、昭和15年ごろには踏切だったらしい。

国立公文書館所蔵の「免許申請中の大和町〜志村間鉄道建設の一部変更について」(東武鉄道, 1964/11)に未成線となった地下鉄6号線延伸計画の線路予測平面図を発見したので、最後に計画を見ておこう。

OpenStreetMapで西高島平〜和光市間を見る。

昭和39年(1964年)12月の建設省告示第3379号では、東京都市計画高速鉄道第6号線は東急池上線戸越銀座駅を起点に桐ケ谷駅跡(第二京浜の百反通り交差点東側にあった)で分かれて五反田駅を通り泉岳寺駅までを東急が、泉岳寺から三田駅を通って志村(現・高島平)駅までを東京都が建設し、志村駅から西へ向かって大和町(元・和光市)駅までの路線は東武鉄道が建設して相互乗り入れを行うことになっていた。

(なお、東急は結局建設に着手せず1967年に免許を失効させている)

同告示が出る前の当初計画(1964年1月の3者覚書)では志村駅から西側は現在の都営三田線よりも南寄りを通って白子川を三園小学校西側にある成増橋付近で越える形になっていたが、都営地下鉄の車両基地を現在の位置(都営西台団地)に造ることが決まったことから11月の時点で志村駅の位置を400m和光市寄りに変更(元の計画位置は車庫の西端付近)することになり、東武側は現在笹目通りと高島通りがある道路の北側を通るルートに変更する申請を行ったのがこの線路予測平面図になる。

その当初計画では首都高と交差する位置(ローソン板橋三園一丁目店付近)に上赤塚停留場を、笹目通りのベルク和光白子店裏に新大和町停留場を置く予定だったが、1964年11月の新しい計画では現在の西高島平駅の位置に笹目橋停留場、笹目通りの和光2りんかん付近に吹上観音停留場、城山交差点西側の城山坂上に新倉停留場を置く計画に変更されている。

ちなみに東武鉄道は和光市内で90%程度の用地買収を完了させていたが、営団地下鉄8号線(現・有楽町線)が和光市駅まで乗り入れてくることになり6号線の採算が合わない(推定だが6号線が池袋駅を通らないことも一因と思われる)として建設を断念、昭和47年(1972年)に高島平駅〜三園町(現・西高島平)駅間の免許を東京都に譲渡している(買収した用地も払い戻しを実施した)。

(参考:「建設の機械化 1969/2」日本建築機械化協会、「和光市史平成版」和光市, 2023など)

OpenStreetMapで西高島平〜和光市間を見る。

昭和39年(1964年)12月の建設省告示第3379号では、東京都市計画高速鉄道第6号線は東急池上線戸越銀座駅を起点に桐ケ谷駅跡(第二京浜の百反通り交差点東側にあった)で分かれて五反田駅を通り泉岳寺駅までを東急が、泉岳寺から三田駅を通って志村(現・高島平)駅までを東京都が建設し、志村駅から西へ向かって大和町(元・和光市)駅までの路線は東武鉄道が建設して相互乗り入れを行うことになっていた。

(なお、東急は結局建設に着手せず1967年に免許を失効させている)

同告示が出る前の当初計画(1964年1月の3者覚書)では志村駅から西側は現在の都営三田線よりも南寄りを通って白子川を三園小学校西側にある成増橋付近で越える形になっていたが、都営地下鉄の車両基地を現在の位置(都営西台団地)に造ることが決まったことから11月の時点で志村駅の位置を400m和光市寄りに変更(元の計画位置は車庫の西端付近)することになり、東武側は現在笹目通りと高島通りがある道路の北側を通るルートに変更する申請を行ったのがこの線路予測平面図になる。

その当初計画では首都高と交差する位置(ローソン板橋三園一丁目店付近)に上赤塚停留場を、笹目通りのベルク和光白子店裏に新大和町停留場を置く予定だったが、1964年11月の新しい計画では現在の西高島平駅の位置に笹目橋停留場、笹目通りの和光2りんかん付近に吹上観音停留場、城山交差点西側の城山坂上に新倉停留場を置く計画に変更されている。

ちなみに東武鉄道は和光市内で90%程度の用地買収を完了させていたが、営団地下鉄8号線(現・有楽町線)が和光市駅まで乗り入れてくることになり6号線の採算が合わない(推定だが6号線が池袋駅を通らないことも一因と思われる)として建設を断念、昭和47年(1972年)に高島平駅〜三園町(現・西高島平)駅間の免許を東京都に譲渡している(買収した用地も払い戻しを実施した)。

(参考:「建設の機械化 1969/2」日本建築機械化協会、「和光市史平成版」和光市, 2023など)

ローソン板橋三園一丁目店から南側を見たところ。上赤塚停留場は写真中央の丁字路(左には首都高の管理用道路がある)あたりに計画されていたと思われる。当初計画線は用地買収が行われていないため、取り立ててそれらしい遺構はない。

この写真は2025/12/25撮影。

この写真は2025/12/25撮影。

笹目通りにある和光2りんかん脇の交差点。吹上観音停留場の計画地はこのあたりと思われる。

ちなみに吹上観音は交差点をまっすぐ南に進んで正覚院通りに出たところにある東明寺にある。笹目通りを右に行って次の交差点は吹上観音前交差点となっていて、北側の昭和通りを越えるところまでは高架線、そこから先の台地は下新倉八幡神社東側まで地上を走る計画となっていた。

この写真は2018/7/29撮影。

ちなみに吹上観音は交差点をまっすぐ南に進んで正覚院通りに出たところにある東明寺にある。笹目通りを右に行って次の交差点は吹上観音前交差点となっていて、北側の昭和通りを越えるところまでは高架線、そこから先の台地は下新倉八幡神社東側まで地上を走る計画となっていた。

この写真は2018/7/29撮影。

笹目通りのベルク裏手、市城通りから崖沿いの稲荷坂通りを上ったところにある市場稲荷神社(豊川稲荷)。写真右奥が丘の一番高い部分なのだが、当初計画線の新大和町停留場はそのあたりに計画されていた。

笹目通りの南側一帯は白子三丁目中央土地区画整理事業が進められていて公園や住宅地になるようだが、当初計画の当時は一面畑が広がっていた場所で地上もしくは堀割りで駅を造るつもりだったのかもしれない。

この写真は2018/4/30撮影。

笹目通りの南側一帯は白子三丁目中央土地区画整理事業が進められていて公園や住宅地になるようだが、当初計画の当時は一面畑が広がっていた場所で地上もしくは堀割りで駅を造るつもりだったのかもしれない。

この写真は2018/4/30撮影。

白子川左岸の市城通りから笹目通りの下をくぐって西側に上ってくる城山坂を、上り切ったところから坂を下る方向に見たところ。新倉停留場は写真よりももう少し西側に計画されていたようだが、新倉停留場が地下駅で想定されていたこともあって特にそれを示す遺構はない。

なお、計画線は大半が高架、堀割り、隧道で建設されることになっていたため、完成しても踏切はなかっただろうと思われる。

ちなみに写真左が笹目通りの城山交差点になっていて、東武バスウエストの増07系統(宮本循環)が左から来て正面奥へ鋭角ターンしていく場所になっている。

この写真は2018/8/5撮影。

なお、計画線は大半が高架、堀割り、隧道で建設されることになっていたため、完成しても踏切はなかっただろうと思われる。

ちなみに写真左が笹目通りの城山交差点になっていて、東武バスウエストの増07系統(宮本循環)が左から来て正面奥へ鋭角ターンしていく場所になっている。

この写真は2018/8/5撮影。