Natrium.jp

仙川周辺の水路敷群(武蔵野市内)

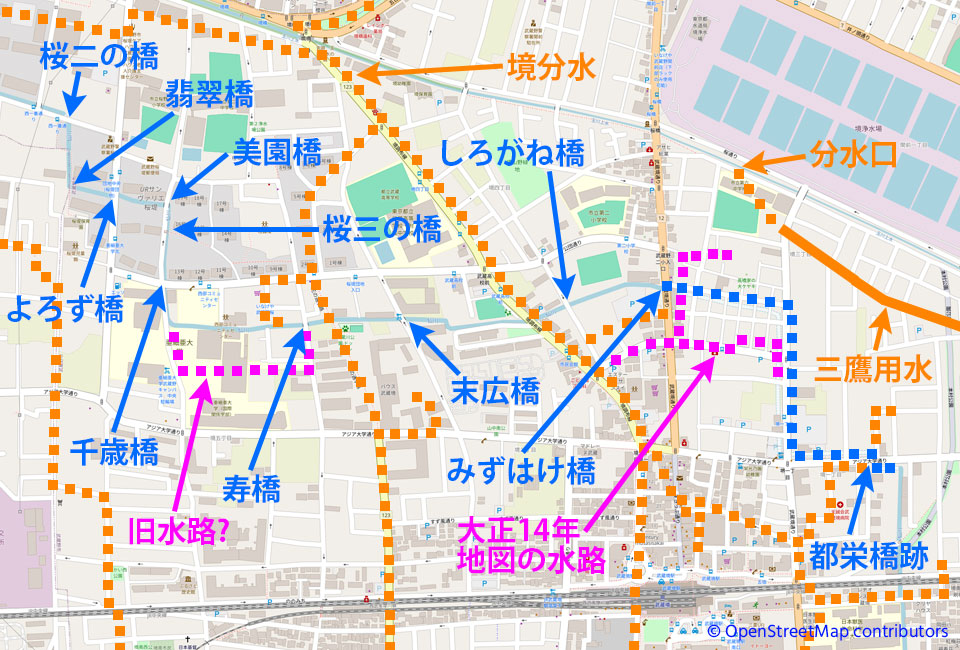

OpenStreetMapで三鷹市西部から武蔵野市西部を見る。

井之頭病院の南側から上流の仙川は再び梯子型開渠となっているが昭和初期までは中央線南側にははっきりとした水路はなく、連雀の消失水路を探すで見たように国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の三鷹市議会史 記述編の記事によれば農業生産力の拡充と、戦災による失業者の救済を目的として武蔵川・仙川上水(後述の仙川用水ではなく、現在の仙川を指していると思われる。武蔵川は武蔵野市側での呼び名)の改修工事が昭和22年に着手されたとあり、これが仙川の開削工事にあたるのではないかと考えられる。

まずはJR中央線までこの開削部分を遡っていこう。

井之頭病院の南側から上流の仙川は再び梯子型開渠となっているが昭和初期までは中央線南側にははっきりとした水路はなく、連雀の消失水路を探すで見たように国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の三鷹市議会史 記述編の記事によれば農業生産力の拡充と、戦災による失業者の救済を目的として武蔵川・仙川上水(後述の仙川用水ではなく、現在の仙川を指していると思われる。武蔵川は武蔵野市側での呼び名)の改修工事が昭和22年に着手されたとあり、これが仙川の開削工事にあたるのではないかと考えられる。

まずはJR中央線までこの開削部分を遡っていこう。

国土地理院Webサイトから昭和22年(1947年)9月の空中写真(米軍撮影)。

写真左(西側)の武蔵野市側では水路の工事が進んでいるように見える一方、写真右(東側)の三鷹市側には水路らしきものは見えず工事がまだ始まっていなかったようだ。

写真左(西側)の武蔵野市側では水路の工事が進んでいるように見える一方、写真右(東側)の三鷹市側には水路らしきものは見えず工事がまだ始まっていなかったようだ。

井之頭病院南側、開渠の終点にある集塵機からスタート。

ここからの写真は2024/11/3撮影。

ここからの写真は2024/11/3撮影。

西へ進んで上連雀第十二之橋から上流方向を見る。わかりにくいが写真左手前には増水時に水を逃す水路の取水口がある。

三鷹市内の橋は市境から順に「上連雀第○之橋」と名付けられていて、写真奥には上連雀第十一之橋が見える。この第十一之橋は南側(左)が行き止まりで、写真左端に見えているアパートの出入り専用という感じになっている。

三鷹市内の橋は市境から順に「上連雀第○之橋」と名付けられていて、写真奥には上連雀第十一之橋が見える。この第十一之橋は南側(左)が行き止まりで、写真左端に見えているアパートの出入り専用という感じになっている。

上連雀第十之橋の下流側には民家の入り口専用の橋がかかっている。今の東京ではあまり見かけないが、昔は川や側溝沿いの民家専用の橋というのは結構存在していた。道路橋でないものには名前はつけられていないようだ。

上連雀第十之橋から上流方向。脇には仙川の看板がある。調布市の仙川町は「せんがわちょう」と濁音になるが、看板は濁らない「せんかわ」となっている。ここから1ブロックだけ北側の側道は車止めがあって車両通行止めになっているが、すぐ奥で再び車両が通行できる道路になる。

道路に出たところから上流方向。写真奥に見えるのは左側の農地専用になっている名前のない橋で、封鎖されていて渡ることはできない。

ところで今通ってきたところが川にはみ出しているように見えるが、実際川の上に張り出して作られている。

ところで今通ってきたところが川にはみ出しているように見えるが、実際川の上に張り出して作られている。

上連雀第七之橋で北側の道路は終わっているので、南側の道路に移って先へ進む。

次の上連雀第六之橋から上流方向を見ると、梯子型開渠が終わっているのがわかる。自動車が通行できる道路はここでいったん終わっていて、北側に歩道が川の上へ張り出して設置されている。

張り出した歩道から上連雀第五之橋を見る。左岸側は橋を挟んで三鷹市の「水源の森 あけぼのふれあい公園」として整備されている。

第四之橋は欠番になっているので、上連雀第三之橋から下流側の水源の森を見たところ。写真右側の仙川はほぼ枯れているが、地下に雨水貯留浸透施設が埋設されており仙川に出てくるという人工的な湧水を再現した施設になっているのだそうだ。

振り返って上流側では梯子が復活、橋の下にはわずかに水が流れているようで水面が見える。公園内も含め、上連雀第五之橋から第一之橋の間で仙川は3度クランク状に曲がっていて北へ寄っていく。

三鷹市と武蔵野市の市境を南北に走る都道12号調布田無線の新道(新武蔵境通り)が渡る上連雀第一之橋から上流は武蔵野市となる。

武蔵野市内はそれぞれ個別の名前が付けられており、最初に渡る橋は巽橋(たつみばし)。ただし、橋名の由来はよくわからない。

巽橋の上流側で仙川は北向きになるが、曲がる場所には名前のない歩道橋がある。

その橋から北に向かう仙川上流を見る。写真奥に見えるのが五月橋で、その向こうに中之橋、睦橋と続く。撮影した日は雨が降った跡だったので少し水が見えるが、この辺りも普段は枯れているそうだ。

睦橋から上流方向は、右岸側に歩道がある。

睦橋の少し上流側に現在は使われていない無名の橋が残っている。左岸側はアパートになっていて道路はない。

境南通りに出たところにある本村南橋。本村はこのあたりの旧地名で、国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の武蔵野史には境本村が境村(現在の武蔵野市西南部)発祥の地で、地名は開発者である境本氏の名前をとったもの、のちに村名からは本が脱落したとあって旧境村の中心が本村であったらしい。

なお武蔵野市ホームページの記載によれば、松江藩松平出羽守がこの辺りを鷹場として与えられ、その下屋敷を預かる境本氏に由来するというのも一説であって、必ずしも由来ははっきりしないという。

なお武蔵野市ホームページの記載によれば、松江藩松平出羽守がこの辺りを鷹場として与えられ、その下屋敷を預かる境本氏に由来するというのも一説であって、必ずしも由来ははっきりしないという。

境南通りから上流の北方向を見たところ。写真奥には本村橋と、その向こうに中央線の高架が見える。

本村橋から中央線高架下。写真正面に塞がれた排水口があり、もともとの水路は高架下をまっすぐ抜けていたらしいが現在はやや東寄りに曲がっている。

中央線の北側に回って高架線を下流方向に見たところ。駐車場の間に一区画だけ草むらがあるが、どうやらここに水路跡が隠れているようだ。

ここで武蔵境駅南側に少し寄り道してみよう。駅南側に松平出羽守直政の下屋敷内にあった杵築大社が残っている。杵築大社は出雲大社の旧名で延喜式神名帳には出雲国の杵築大社とあり(出雲大社となったのは明治4年)、この神社はその旧杵築大社時代に勧請されたもの。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

道路向かい側の駐車場に、松平稲荷社の入り口が見える。

駐車場南側の道路脇に明治14年(1881年)ごろの創建と伝わる弁天社がある。国土地理院Webサイトでは平成21年(2009年)空中写真(国土地理院撮影)までは周辺に池があったことが確認できるが、その後埋め立てられ駐車場などになっているようだ。

杵築大社の境内には富士塚と河口湖を模したと言われる池もあるが、杵築大社の西側には玉川上水から水を分けた境分水のさらに支流が流れてきていた(武蔵野市立中央図書館所蔵の「武蔵野市百年史資料編-武蔵野村地番図(桜井鶴松家所蔵文書)1付図・武蔵野村境全図(大正14年)」などに描かれている)ので、松平出雲守の屋敷に引いていた水を利用して作られたのかもしれない。

杵築大社の境内には富士塚と河口湖を模したと言われる池もあるが、杵築大社の西側には玉川上水から水を分けた境分水のさらに支流が流れてきていた(武蔵野市立中央図書館所蔵の「武蔵野市百年史資料編-武蔵野村地番図(桜井鶴松家所蔵文書)1付図・武蔵野村境全図(大正14年)」などに描かれている)ので、松平出雲守の屋敷に引いていた水を利用して作られたのかもしれない。

さて、ふたたび仙川へ戻ってJR中央線北側の水路を見ていこう。武蔵境駅から仙川に向かう途中、中央線から北に向かってカーブしていく道路があるがこれは玉川上水北側にある境浄水場の建設用資材を運ぶために大正10年(1921年)に敷設された専用線の跡だという。

浄水場の完成後も濾過用砂利の運搬用として使用されていたが、昭和46年(1971年)に廃止された。戦時中は南側の一部が中島飛行機武蔵製作所専用線としても使用された(戦後に三鷹から武蔵野競技場線が敷設された際、浄水場専用線と別れた北側が転用されている)。

浄水場の完成後も濾過用砂利の運搬用として使用されていたが、昭和46年(1971年)に廃止された。戦時中は南側の一部が中島飛行機武蔵製作所専用線としても使用された(戦後に三鷹から武蔵野競技場線が敷設された際、浄水場専用線と別れた北側が転用されている)。

JR線から北へ伸びる仙川の暗渠。柵やフェンスで封鎖されており通行はできないが、フェンスの向こうは梯子型開渠になっている。

さきほどの境浄水場専用線の方を歩いていくと仙川の開渠と交差する。そこに架かる橋には名前はないようだ。

名もなき橋から上流方向を見る。このあたりも仙川はほとんど枯れている。写真奥に橋が見えるが、私有地の中にあってアプローチすることはできない。

東西に走るアジア大学通りに出たところで開渠はいったん終わっている。前出の「武蔵野村地番図」によれば、ここに道路の南側(現在は歩道)を水路が流れてきていた。

OpenStreetMapでJR中央線北側の地図を見る。

北に曲がった都道12号調布田無線の旧道(武蔵境通り)にかかる「みずはけ橋」から前の写真まで、仙川は暗渠化されている。流路については年代によって変遷があり、大正14年の「武蔵野村境全図」ではみずはけ橋からいったん都道沿いを南へ下り、東に曲がっていく水路として描かれているが、OpenStreetMapなどではみずはけ橋で曲がらずまっすぐ東へ向かい、東側の道路を南へ向かうルートで描かれている。

北に曲がった都道12号調布田無線の旧道(武蔵境通り)にかかる「みずはけ橋」から前の写真まで、仙川は暗渠化されている。流路については年代によって変遷があり、大正14年の「武蔵野村境全図」ではみずはけ橋からいったん都道沿いを南へ下り、東に曲がっていく水路として描かれているが、OpenStreetMapなどではみずはけ橋で曲がらずまっすぐ東へ向かい、東側の道路を南へ向かうルートで描かれている。

道路南側の幅広い歩道を通っていた水路は、写真のあたりにあった都栄橋(全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)などにその名が見える)で道路北側から渡ってきていた。

現在橋を思わせる遺構は残っていない。

また、道路左側には境分水の末端部が流れてきており、このあたりで仙川と交差して道路北側へ流れていたが、これも痕跡は残っていない。

現在橋を思わせる遺構は残っていない。

また、道路左側には境分水の末端部が流れてきており、このあたりで仙川と交差して道路北側へ流れていたが、これも痕跡は残っていない。

道路北側を西へ進んで境一丁目交差点から北へ。OpenStreetMapでは道路左(西)に暗渠が描かれているが、「武蔵野村境全図」などを見る限りここからしばらくは道路右(東)側を水路が通っていたようだ。現在は道路拡張もあって痕跡はわからない。

北へ進んで境一丁目バス停(桜上水端[hocco]方面)の北側あたりで古い水路は道路西側から東側に渡っていたことが「武蔵野村地番図」からわかるが、現地ではそれらしい痕跡は見当たらない。

ここからの写真は2024/12/14撮影。

ここからの写真は2024/12/14撮影。

次の交差点(丁字路)北西側にある武蔵野市消防団第八分団の建物北側で旧水路は西から出てきていたが、西側は宅地開発により整地されているため痕跡はない。

昭和の水路は道路右(東)側をさらに北へ向かっていた。

昭和の水路は道路右(東)側をさらに北へ向かっていた。

水路に沿って歩くことはできないので南側の道路を西へ。写真右側にある美容院の先あたりで道路北側を流れていた旧水路が北寄りに向きを変えていた。

写真奥にある交差点手前で仙川の水路は都道12号よりも手前を北へ向かっていたが、玉川上水の境分水から分かれてくる水路が写真奥の道路から流れてきていたようだ。

ちなみにこのあたりは古くは境村字水吐(みずはけ)という地名で、北にある玉川上水から品川用水を分けていた取水口跡側にある武蔵野市立第六中学校には品川用水に架かっていた水吐橋の親柱が保存されているというが、現在の「みずはけ橋」は都道12号が仙川を越える場所に架かっている。

写真奥にある交差点手前で仙川の水路は都道12号よりも手前を北へ向かっていたが、玉川上水の境分水から分かれてくる水路が写真奥の道路から流れてきていたようだ。

ちなみにこのあたりは古くは境村字水吐(みずはけ)という地名で、北にある玉川上水から品川用水を分けていた取水口跡側にある武蔵野市立第六中学校には品川用水に架かっていた水吐橋の親柱が保存されているというが、現在の「みずはけ橋」は都道12号が仙川を越える場所に架かっている。

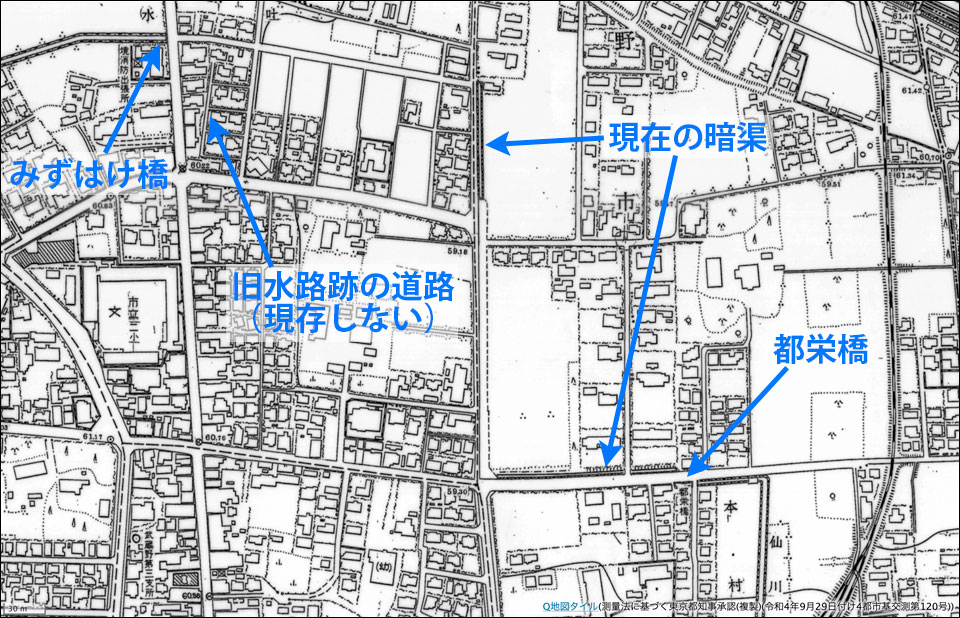

全国Q地図で東京都3千分の1地図(1959〜1960年)。

この頃にはすでに旧水路は廃止され、現在暗渠がある位置に一部水路が描かれている。

この頃にはすでに旧水路は廃止され、現在暗渠がある位置に一部水路が描かれている。

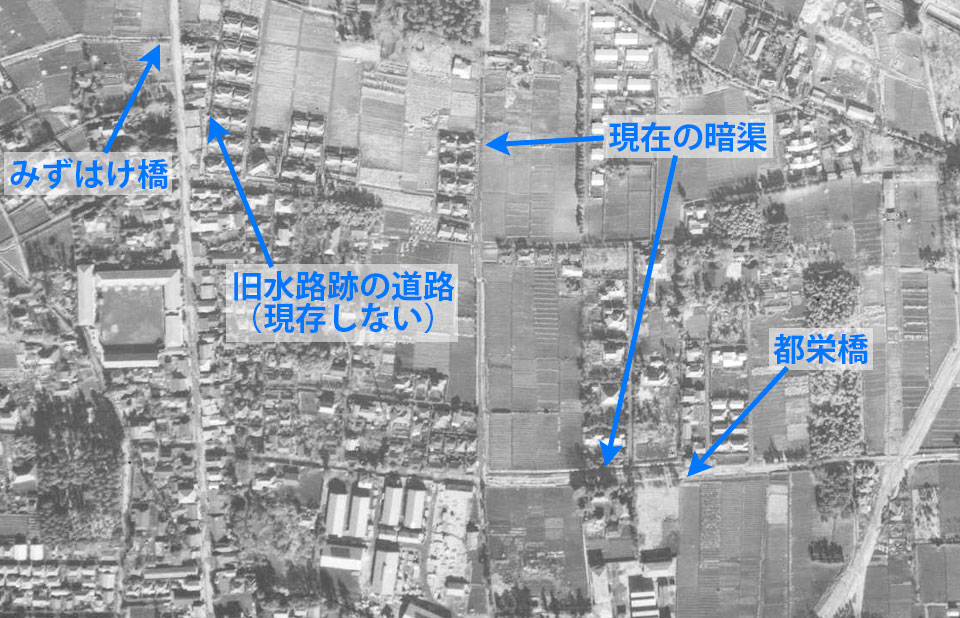

国土地理院Webサイトから昭和23年(1948年)空中写真(米軍撮影)。

この時点では水路は古い方を流れており、みずはけ橋下流の暗渠となっている部分はまだ作られていない。武蔵野市立中央図書館所蔵の「武蔵野市全圖写 昭和27年」ではすでに水路が新しい方になっていおり、同所蔵の「武蔵野市百年史 記述編2 昭和22年〜昭和38年」によれば仙川(当時は武蔵野市内では武蔵川と呼ばれていた)の一部暗渠化は昭和27年(1952年)から昭和29年(1954年)にかけて行われたとある。その後昭和30年代には残った開渠部分を暗渠化するかどうか議論されたようだが、具体化はされなかったようだ。

この時点では水路は古い方を流れており、みずはけ橋下流の暗渠となっている部分はまだ作られていない。武蔵野市立中央図書館所蔵の「武蔵野市全圖写 昭和27年」ではすでに水路が新しい方になっていおり、同所蔵の「武蔵野市百年史 記述編2 昭和22年〜昭和38年」によれば仙川(当時は武蔵野市内では武蔵川と呼ばれていた)の一部暗渠化は昭和27年(1952年)から昭和29年(1954年)にかけて行われたとある。その後昭和30年代には残った開渠部分を暗渠化するかどうか議論されたようだが、具体化はされなかったようだ。

消防団第八分団の交差点まで戻って北を見たところ。右側(東)の歩道は交差点北側で幅が狭くなっているが、この場所は1959〜1960年の地図では暗渠から開渠に切り替わるポイントだった。

開渠が狭くなっている歩道側にあったのか、住宅地側にあったのかは現状からはわからない。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

開渠が狭くなっている歩道側にあったのか、住宅地側にあったのかは現状からはわからない。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

玉川上水に向かって上る坂の手前で西を見る。OpenStreetMapでは道路南側の住宅地下を暗渠が通っているように描かれているが、実際には道路の下を暗渠が通っているはずだ。

その道路上には、「河川」と書かれた東京都のマンホールが3つある。三鷹市では雨水管だったが、こちらは仙川そのものの暗渠として管理されているようだ。この道路は水路敷というよりも河川敷なのだ。

その河川敷道路を西へ進んでいくと、写真奥に都道12号調布田無線の旧道(武蔵境通り)が見えてくる。

都道に出る手前、北に分かれる水路敷がある。南側には仙川の旧流路があったはずだがそちらは残っていない。

ここからの写真は2024/12/14撮影。

ここからの写真は2024/12/14撮影。

北側の水路敷に寄り道してみよう。まっすぐ北へ進んでいくと、緑色に舗装された水路敷はいったん道路に出る。

道路の突き当たりから左(西)を見る。「武蔵野村地番図」では写真奥の丁字路あたりまで道路右側(北)に水路があるが、特にそれらしい感じは残っていない。

一方突き当たりの右(東)側は、民家門扉の横に砂利道の水路敷が残っている。

水路敷は東側の道路まで続いている。

東側道路に出たところは突き当たりだが、そこから少し北寄りにまた水路敷の細道が東に向かっている。

最後は民家脇の未舗装路となって写真奥にある境三丁目緑地付近の壁に突き当たって終わっている。

東へ戻る形になるが、境三丁目緑地にある大ケヤキ。緑地は養蚕業を営んでいた高橋家の敷地であったところで、樹齢は300年を越えているとされる。

武蔵境通りが渡るみずはけ橋の西側から上流方向は再び梯子型開渠となるが、仙川に沿って進んでいくことはできない。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

ここからの写真は2024/11/28撮影。

北に回り込んで第二しろがね公園のフェンス越しに仙川を見たところ。かなり幅の広い梯子型開渠になっているが、水はほどんど枯れている。

公園西側にあるしろがね橋を南側から見る。

しろがね橋から南へ回って都道123号境調布線へ。左(西)側に自動車教習所があるこの道路には、玉川上水の境分水(境村分水、境村新田分水とも)が流れていた。写真の交差点右(東)にも仙川の旧流路へ向かう水路があったようだ。

都道を北へ進んでいくと東向きに「建設部管理課」と書かれたバリケードのある行き止まりの空間があった。「武蔵野村境全図」ではここに水路が描かれており、その名残といえそうだ。

都道を北へ進んでいくと、仙川と交差する場所に出る。「武蔵野村境全図」では境分水側が築堤で仙川を越えている形になっているが、現在では都道が無名の橋で仙川を渡っている。

都道から仙川の上流方向を見る。北側の第3しろがね公園と、南側のかわばた公園の間を仙川が抜けていく。

このあたりになると川底は草が生えてほとんど見えないが、やはり水は枯れているようだ。

このあたりになると川底は草が生えてほとんど見えないが、やはり水は枯れているようだ。

相変わらず川に沿った道はないので大回りして西側の末広橋を北から見たところ。

末広橋の西側では、境分水の支流(現在は「花の散歩道」という遊歩道になっている)と仙川が交差している場所がある。仙川の上に嵩上げされて架かっているこの橋も名前はなさそうだ。

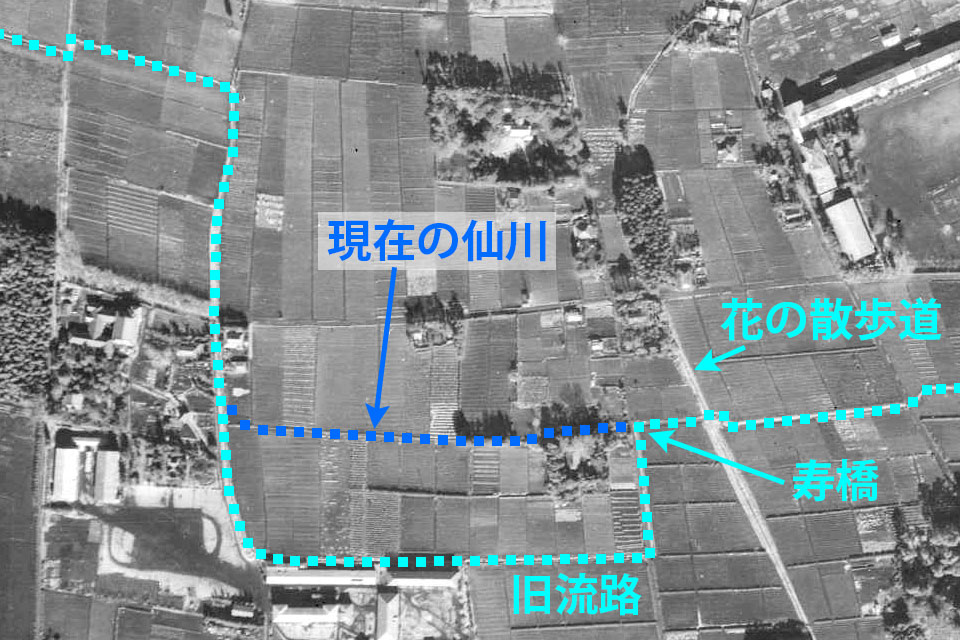

次の寿橋を南側から見たところ。橋より手前の道路の方が広いが、「武蔵野村境全図」や昭和20年代の空中写真を見るとどうやら古くはここで手前(南)側から仙川が流れてきていたものを、左(西)からまっすぐ流れてくるように改修したらしい。旧流路側にはそれらしい跡は残っていない。

国土地理院Webサイトから昭和23年の空中写真(米軍撮影)。

寿橋から仙川北側に沿っている道はすぐに行き止まりになるため、さらに北側の道から上流方向をへ進む。途中でいなげやの裏手に稲荷社があった。

稲荷社から仙川に向かって未舗装の隙間があるが、「武蔵野村境全図」によれば境分水から分かれた用水路の跡らしい。

仙川の方は亜細亜大学の敷地を抜けており、西側道路から下流方向を見ると大学敷地内に2つ橋が見える。亜細亜大学構内の仙川には水が流れているようだ。

旧流路西側は亜細亜大学の敷地内になっており、痕跡は残っていない。

旧流路西側は亜細亜大学の敷地内になっており、痕跡は残っていない。

仙川は道路の右(東)側を北から流れてくる。写真中央付近にも橋が見えるが、これは民家の入口でむやみに立ち入ることはできない。

北へ向かって公団通りが仙川を渡る千歳橋を東から見たところ。

千歳橋の北側はサンヴァリエ桜堤(旧公団桜堤団地)の敷地を抜けていく。写真奥に2つ橋が架かっているが、手前側の橋には名前がない。

奥の方の橋には「桜三の橋」という名前がある。

団地内を進む仙川は途中で西から流れを変えており、直角に曲がる場所には美園橋が架かっている。

仙川左岸(写真右)は仙川緑地として、橋の西側は仙川水辺公園として整備されている。

仙川左岸(写真右)は仙川緑地として、橋の西側は仙川水辺公園として整備されている。

美園橋から上流方向、次の万(よろず)橋との間にある仙川水辺公園は親水公園として整備されており、湿地となっている川辺まで降りていくことができる。

右岸側には団地に降った雨水を活用して人工的に造られた池があり、余水は仙川に流されている。

万橋から上流は団地内を通り、途中で北へ向きを変えて桜堤公園脇に出てくる。団地内には翡翠橋という橋もかかっているが、写真の橋には名前がない。

桜堤公園の池から流れ出る水は仙川に放流されている。

桜堤公園脇の名前のない橋で道路を渡り、西に曲がって橋から仙川の上流方向を見る。

ここからしばらく仙川はパークシティ武蔵野桜堤南側を流れる石垣で整備された水路となる。

桜堤は現在の町名だが、元は境村字上水端(じょうすいはし)、上水北、上水南というそれほど風情がある地名ではなかった。団地北側を流れる玉川上水はやや上流にある小金井橋を中心に江戸時代には桜の名所として知られており、そこから町名として採用されたのだろう。

ここからしばらく仙川はパークシティ武蔵野桜堤南側を流れる石垣で整備された水路となる。

桜堤は現在の町名だが、元は境村字上水端(じょうすいはし)、上水北、上水南というそれほど風情がある地名ではなかった。団地北側を流れる玉川上水はやや上流にある小金井橋を中心に江戸時代には桜の名所として知られており、そこから町名として採用されたのだろう。

団地西側の桜二の橋手前から上流方向。橋の手前で川底から水が沸いている場所があり、そこから下流は徐々に水流が見えてくるのだが、上流は水がなく枯れている。

小田急バス 境21系統の「団地上水端」バス停。写真奥に終点の「桜堤上水端[hocco]」バス停とバス転回所があり、そこを取り囲むのが「hocco」だ。hoccoは小田急バスが開発したメゾネットタイプの住宅と店舗が組み合わさっている複合施設(職住一体型賃貸住宅)で、元はバス転回所と駐車場だった場所を利用している。

hocco北側の桜一の橋から上流は梯子型開渠になり、すぐにやや南に向かって曲がっている。

南へ曲がった仙川は、脇を通る道路が西向きに曲がったところで別れてそのまま直進し、写真奥で梶野分水の築樋と立体交差している。

梶野分水(梶野新田分水とも)は玉川上水(のち砂川用水)から分水した用水路で、享保17年(1732年)に梶野新田の開発のため開通した。梶野分水を超えた上流側は機会を分けて見ていくことにして、今回はここで終了となる。

梶野分水(梶野新田分水とも)は玉川上水(のち砂川用水)から分水した用水路で、享保17年(1732年)に梶野新田の開発のため開通した。梶野分水を超えた上流側は機会を分けて見ていくことにして、今回はここで終了となる。