Natrium.jp

石神井川周辺の水路敷群(山下橋〜愛宕橋)その2

水路敷にしては妙な坂を少し上ったところは、普通に住宅街の道路になっていた。

その先、石神井川にかかる茜歩道橋の南側には、段差部分に小さな公園があった。

昭和22年の空中写真ではこの道が石神井川の支流であったように見えるので、北側の宅地は盛土して造成したのかもしれない。

昭和22年の空中写真ではこの道が石神井川の支流であったように見えるので、北側の宅地は盛土して造成したのかもしれない。

そのまま道を進んでいくと、道の中央になぜか道路境界標が埋まっていた(写真は上流側から)。

水路敷を道路化したときに、やたらと道幅が広いのはここも同様だが、境界標が道路の中央部分にあるのが謎だ。

水路敷を道路化したときに、やたらと道幅が広いのはここも同様だが、境界標が道路の中央部分にあるのが謎だ。

幅広い道は崖下の道となって続いていく。

このあたりはかなり崖を挟んで高低差がある。

最後は細い路地となって、蛍橋からの道との交差点へ向かう。

水路敷の出口側から見る。

蛍橋の少し下流から、上流に向かってしばらくは護岸工事が完了していない部分になる。

矢板で押さえられた仮設の護岸が残り、その脇を行くはずの河川敷はフェンスで通行できなくなっている。

矢板で押さえられた仮設の護岸が残り、その脇を行くはずの河川敷はフェンスで通行できなくなっている。

ちなみに2014/1/3の同じ場所。生えてきた木々がすべて伐採されてしまい、廃道だけが残っていた。

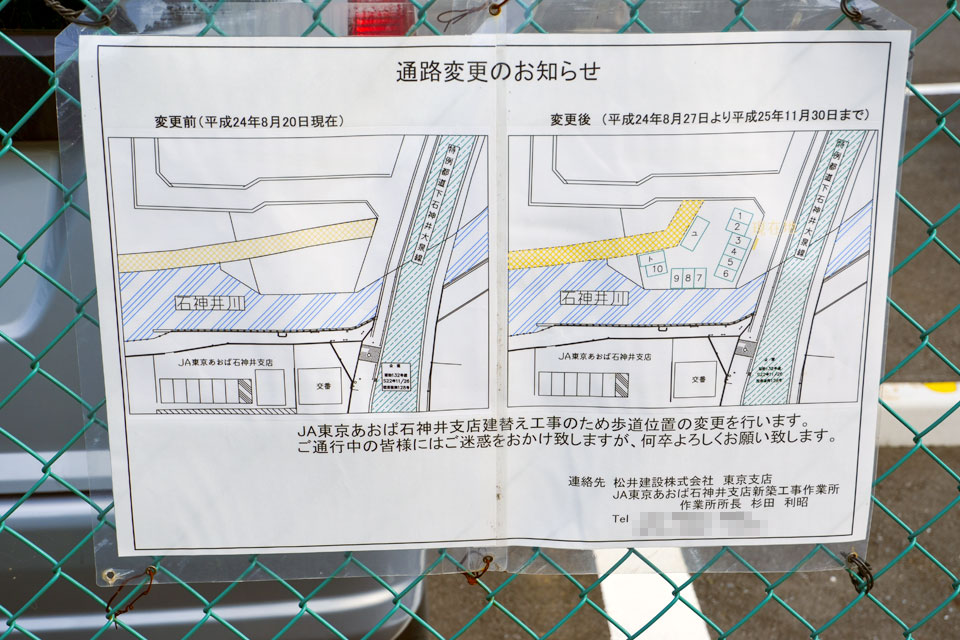

対岸側で行われているJA東京あおば石神井支店の建て替え工事に伴って、河川敷の道路が付け替えられているようだ。

石神井川下流側から見る。護岸工事が終わっている部分でいきなり川幅が狭くなり、河川敷の道路は左へ付け替えられている。

正面に見える駐車場は、いずれ河川敷に飲み込まれるのだろう。

正面に見える駐車場は、いずれ河川敷に飲み込まれるのだろう。

みたびおまけで、蛍橋から南に都道444号脇の谷筋を登って行ったところにある地蔵尊。享保13年(1728年)造立。

この写真は2013/10/14撮影。

この写真は2013/10/14撮影。

地蔵尊から西に古道を進んだところにある小祠。盛り土かと思われる小山の上に鎮座している。

この写真は2013/10/14撮影。

この写真は2013/10/14撮影。

2023/5/27に小祠を改めて見に行ったところ、盛り土がすっかり削られて平らになっていた。この場所は練馬区No.44遺跡として指定されているのだが、盛り土は古墳ではないとされていたので削っても何も出てこなかったのかもしれない。

後半部分、蛍橋から愛宕橋へ。

蛍橋から上流を見る。昭和時代の古い仮設護岸のままになっている部分だ。

2014/1/3の様子。10月に来たときにはまだ残っていた桜並木がすっかり伐採されてしまい、殺風景になってしまった。

桜並木は護岸工事終了後に植えなおされるそうだ。

桜並木は護岸工事終了後に植えなおされるそうだ。

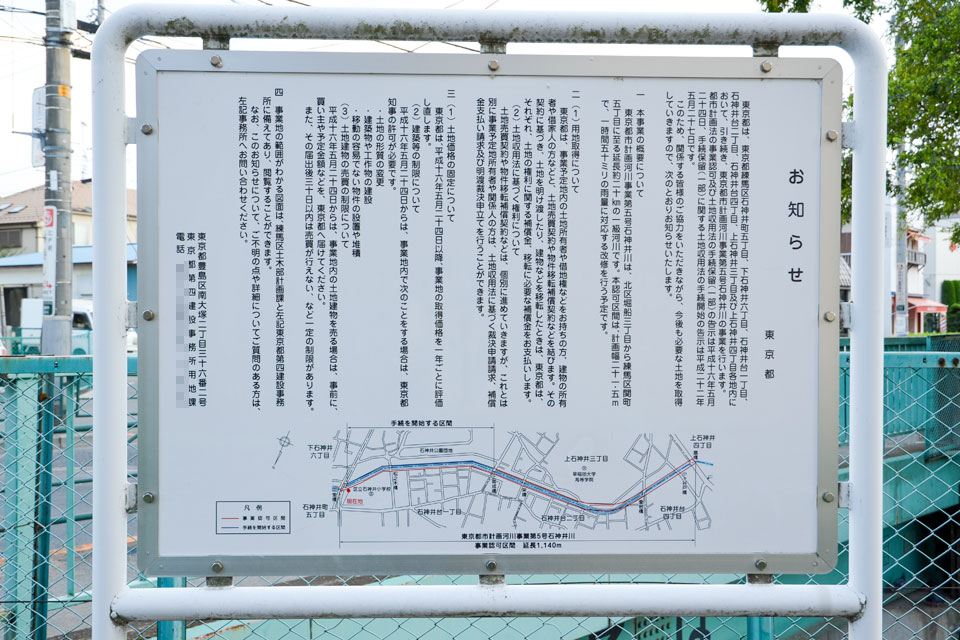

河川改修の公示。ここから上御成橋までの区間が対象となっている。

ここから右岸側の水路敷は石神井公園団地の南側に沿って進んでいく。

入口には「さくらの辻」なる看板が。春先に来れば桜が楽しめただろうか。

入口には「さくらの辻」なる看板が。春先に来れば桜が楽しめただろうか。

しばらくは風情のある遊歩道が続く。

遊歩道が終わると、そっけない水路敷に切り替わる。

あまり見かけない境界標を発見。旧日本住宅公団(→住宅・都市整備公団→都市再生機構)のものだ。

水路敷は団地の駐車場裏を進む。

しばらく進んだ後、水路敷は崖下の道となって団地側の道よりも高い場所へ上っていく。

元は崖下の水路だったものが、道路を作ったことで、坂の途中になってしまったのだろう。

元は崖下の水路だったものが、道路を作ったことで、坂の途中になってしまったのだろう。

坂の途中で道路と交差。

道路を過ぎると水路敷は団地の高さまで一気に下っていく。

くねくねと水路は続く。

その先で一回遊歩道が途切れ、不思議な形の道路に接続している。

どうやら、右のポールがあるところが水路敷になっていたようだ。

どうやら、右のポールがあるところが水路敷になっていたようだ。

再び水路敷へ。

ある意味当たり前の看板だが、団地に入ってきてしまう人が多いということなのだろう。

団地の西側で道路に合流。

上の写真を左右に通る道は石神井川から別れる谷筋と思われるが、古い地図でも水路は確認できない。

この写真は2013/10/14撮影。

この写真は2013/10/14撮影。

クランク上に折れたところに、やたらと幅の広い道が続いている。これがこの先の水路敷と思われる。

道の途中で右側が途切れ、左側に水路が移っていると思わせるような場所があった。

その先で左側に崖を駆け上る急坂に出会う。

急坂の先は、崖下に道が続く。

左に早稲田大学高等学院の森を眺めながら、道路は石神井川に向かって進んでいく。

学校の敷地は、かつて愛宕山と呼ばれ太田道灌が石神井城を攻めた時に布陣した場所だったという。

学校の敷地は、かつて愛宕山と呼ばれ太田道灌が石神井城を攻めた時に布陣した場所だったという。

写真のあたりで、かつて本流(写真右へ)と支流(手前の道路へ)が分かれていた。

右側は親水公園らしき設備があるが、護岸工事の途中で立ち入りはできない。

右側は親水公園らしき設備があるが、護岸工事の途中で立ち入りはできない。

このあたりだけ護岸工事が終わっていない。フェンスの下にある河川敷には立ち入ることができない状態。

昭和時代には、このあたりでは川幅がもう少し狭く、やや左岸に寄っていたらしい。右岸側を削って護岸を作ったためか、左右の岸でかなりの高低差が生まれている。

愛宕橋へ到着。この橋は河川改修後に生まれた新しい橋だが、石神井川整備工事に伴って架け替えられ、2012年(平成24年)に完成したばかりだ。