Natrium.jp

渋谷川周辺の水路敷群(初台川)

OpenStreetMapで代々木八幡駅周辺を見る。

今回行く初台川は代々木八幡1号踏切付近で宇田川本流と合流していたが川名としては通称だそうで、宇田川初台支流とも呼ばれている。

今回行く初台川は代々木八幡1号踏切付近で宇田川本流と合流していたが川名としては通称だそうで、宇田川初台支流とも呼ばれている。

小田急小田原線代々木八幡駅のすぐ西側、山手通り跨線橋下にある代々木八幡1号踏切を北側から見たところ。初台川は写真の道路手前から流れてきて踏切南側で宇田川に合流していた。

ただし、公益財団法人特別区協議会所蔵の「東京府豊多摩郡代々幡村」(明治44年, 東京逓信管理局)では小田急線の南側を東進して代々木八幡駅東側で河骨川(こうほねがわ)に合流しているように描かれている。

この写真は2024/6/11撮影。

ただし、公益財団法人特別区協議会所蔵の「東京府豊多摩郡代々幡村」(明治44年, 東京逓信管理局)では小田急線の南側を東進して代々木八幡駅東側で河骨川(こうほねがわ)に合流しているように描かれている。

この写真は2024/6/11撮影。

振り返って上流方向。踏切北側で道路は西寄りに緩やかなカーブを描いているが、写真右側には代々木八幡宮のある台地の縁になっていて道路がその西側周りを回っている形になっている。

(東側の縁には河骨川が流れている)

ここからの写真は2025/9/6撮影。

(東側の縁には河骨川が流れている)

ここからの写真は2025/9/6撮影。

山手通りに向かって坂道があるのだが、嵩上げされた山手通りで断ち切られている。

(国土地理院Webサイトの昭和11年空中写真(陸軍撮影)では東側に坂道が続いているのが見える)

(国土地理院Webサイトの昭和11年空中写真(陸軍撮影)では東側に坂道が続いているのが見える)

カーブした道の方は北側で山手通りから分岐している。初台川は写真奥に見える代々木八幡宮の下から山手通りを渡って写真左の小道に出てきていたと思われる。

山手通り東側の台地にある代々木八幡宮は建暦2年(1212年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請を受けて創建されたという。

境内には約4,500年前の縄文時代中期から後期の住居跡や土器や石器などが発掘され、代々木八幡遺跡と名付けられている。現在は竪穴式住居が発見された場所の上に復元されている。

OpenStreetMapで代々木八幡宮の北側、初台川上流部分を見る。

代々木八幡宮の北側では、初台川は山手通り東側の歩道あたりを流れていた。

一方、この付近には山手通り沿いを流れてくる支流も合流してきていたので、先にそちらを見ておこう。

一方、この付近には山手通り沿いを流れてくる支流も合流してきていたので、先にそちらを見ておこう。

八幡下バス停の北側、東へ向かう路地を見る。地籍図では水色に塗った部分が水路敷として描かれており、手前の歩道側にあった初台川本流とここで合流していたようだ。

水路敷は写真奥で南北に通っていることから、現在痕跡はないものの支流の水路敷はもともとここからやや南(写真右)まで流れて初台川本流に合流していたらしい。北側も痕跡は残っていない。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

水路敷は写真奥で南北に通っていることから、現在痕跡はないものの支流の水路敷はもともとここからやや南(写真右)まで流れて初台川本流に合流していたらしい。北側も痕跡は残っていない。

ここからの写真は2025/9/21撮影。

しばらく支流の水路跡は残っていないが、あとでも出てくる電気安全環境研究所裏手に南北に通る路地がある。

地籍図ではわからないが、前後の関係から考えると道路左(西側)あたりに水路があったのかもしれない。

地籍図ではわからないが、前後の関係から考えると道路左(西側)あたりに水路があったのかもしれない。

その路地を進んで北側の突き当たりで西を見たところ。

行き止まりの路地があるが、水色に塗った部分が地籍図では水路敷として描かれている。ここでも南北の水路跡はわからなくなっているが、おそらくは北側にある初台変電所の裏手を流れていたようだ。

行き止まりの路地があるが、水色に塗った部分が地籍図では水路敷として描かれている。ここでも南北の水路跡はわからなくなっているが、おそらくは北側にある初台変電所の裏手を流れていたようだ。

山手通りから代々木至誠こども園の北側にある通路を見たところ。古地図や地籍図を見た範囲では、この通路も水路跡で初台川の支流から本流へ合流していたようだ。さきほどの発電所裏手の支流は写真奥を南北に流れていたはずだ。ここは私有地と思われるため、北側に回ってみる。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

聖アルフォンソ初台協会の南側を東西に通る道路は明らかに谷になっている。

谷底から南側を見ると支流跡に水路敷の遊歩道があった。ここから南に向かうことができるが、さきほどの通路で区有地が終わっているため、私有地を通らずに山手通りへ戻ることはできない。

教会敷地内には痕跡はなく、地籍図では教会北側にある歩道橋の下に山手通り西側から斜めに水路敷が横切っているよう(おおむね水色に塗ったあたり)に描かれている。

ここから上流側では地籍図に水路敷はないが、写真の宅急便センター裏手(西側)が緩やかなカーブを描いており崖が見えることから、そのあたりに支流があったのかもしれない。

谷頭はもう少し北へ進んだ山手通り上にあったようだが道路整備でよくわからなくなっている。

谷頭はもう少し北へ進んだ山手通り上にあったようだが道路整備でよくわからなくなっている。

さてここからは初台川本流へ戻り、初台坂下交差点手前を東へ向かう路地がある交差点。

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)を見ると、ここでいったん初台川が山手通りから東側に逸れていたように描かれている。

初台川は初台坂下交差点から写真正面に見える電気安全環境研究所の敷地内を流れ、写真手前の駐車場の右奥あたりから斜めに手前方向へ流れてきていたようだ。

この写真は2025/9/21撮影。

全国Q地図の東京都3千分の1地図(1961〜1962年)を見ると、ここでいったん初台川が山手通りから東側に逸れていたように描かれている。

初台川は初台坂下交差点から写真正面に見える電気安全環境研究所の敷地内を流れ、写真手前の駐車場の右奥あたりから斜めに手前方向へ流れてきていたようだ。

この写真は2025/9/21撮影。

初台坂下交差点で西側を見たところ。

初台川は写真中央のビル左に見える隣のビルとの間にある隙間を流れていた。

この写真は2025/9/6撮影。

初台川は写真中央のビル左に見える隣のビルとの間にある隙間を流れていた。

この写真は2025/9/6撮影。

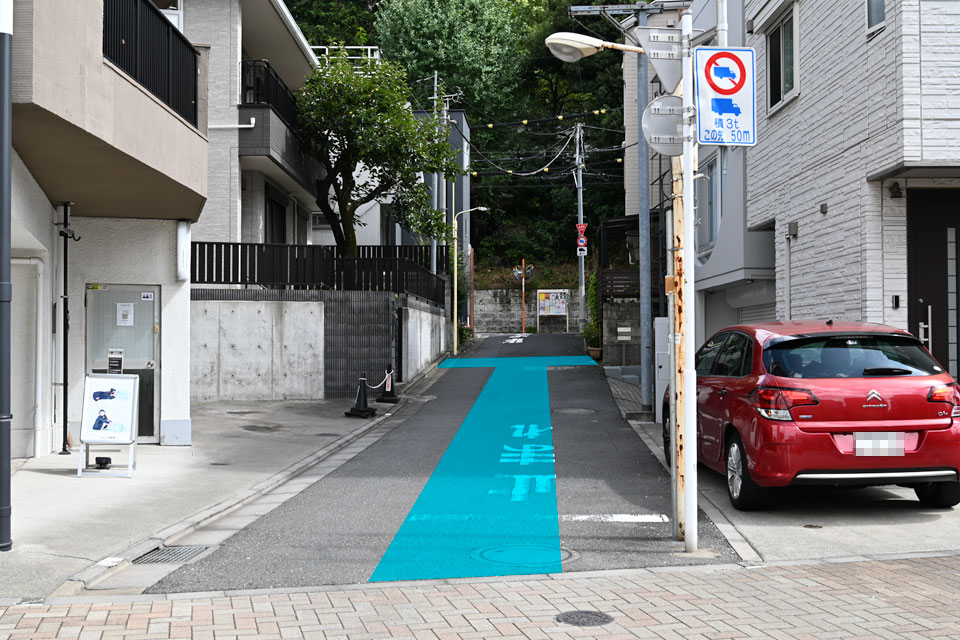

交差点を渡って初台側の水路敷出口へ。なんだか微妙な位置に車止めがあるのは写真左に見える駐車場に配慮してのことだろうか。

水路敷を進んでいくとなんと昔の橋がそのまま残っていた。

橋の欄干には「初台橋」と書かれた銘板がそのまま残っている。西側の欄干には昭和34年(1959年)九月竣功とあった。

初台橋を南側から見たところ。地籍図では道路右側に水路敷が一部残っているように描かれていて、途切れてはいるが元は支流の方から合流していた水路だったのだろう。

初台川を上流へ進んでいこう。まっすぐ流れている水路は左右に田んぼがあったころに整備されたものと思われる。

写真左側には水路跡はないが南へ伸びる谷筋がある。

写真左側には水路跡はないが南へ伸びる谷筋がある。

いったん南の道路に出て南へ向かう坂道を見る。写真右側の崖上には代々木西原公園があり、左(東)が谷筋になっているが住宅地になっていて水路の跡はない。

この写真は2025/9/8撮影。

この写真は2025/9/8撮影。

初台川に戻ってさらに上流へ。ビルや住宅の隙間を抜ける水路敷は徐々に北寄りに向きを変えていく。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

人通りの少ない水路敷が駐輪場のようになってしまうのはよくある光景。区役所が設置した駐輪禁止の三角コーンとの縄張り争いになっている。

その先で水路跡はいったん閉塞して追えなくなる。地籍図では写真奥のマンション手前まで水路敷が残っているが、入っていくことはできなさそうだ。

西側を並走する道路に出て北へ。すぐに東の初台川跡へ向かう細い小道を発見。

ここからの写真は2025/9/8撮影。

ここからの写真は2025/9/8撮影。

入っていくと階段とマンホール。そして、右(南)はマンション敷地になっているが、左(北)には初台川の水路敷が残っているようだ。

マンション脇に北へ向かう水路敷が残っていた。地籍図でもマンホールから北側は水路敷として描かれている。

水路敷はマンション脇から出て、写真奥にある階段のところまで続いている。この一角だけ西側の道路から自動車でも入れる住宅地になっている。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

ここからの写真は2025/9/6撮影。

道路から東側に見える階段。かなりの段差があるのがわかる。

道路の北端は階段というか坂というか少し変わった作りになっている。その先にも谷筋はあるが、水路敷としてはいったん途切れている。

階段下に東側(右)から細い水路が合流してきていた。写真奥の崖下には湧水があるようで、初台川の実質的水源といってよさそうだ。

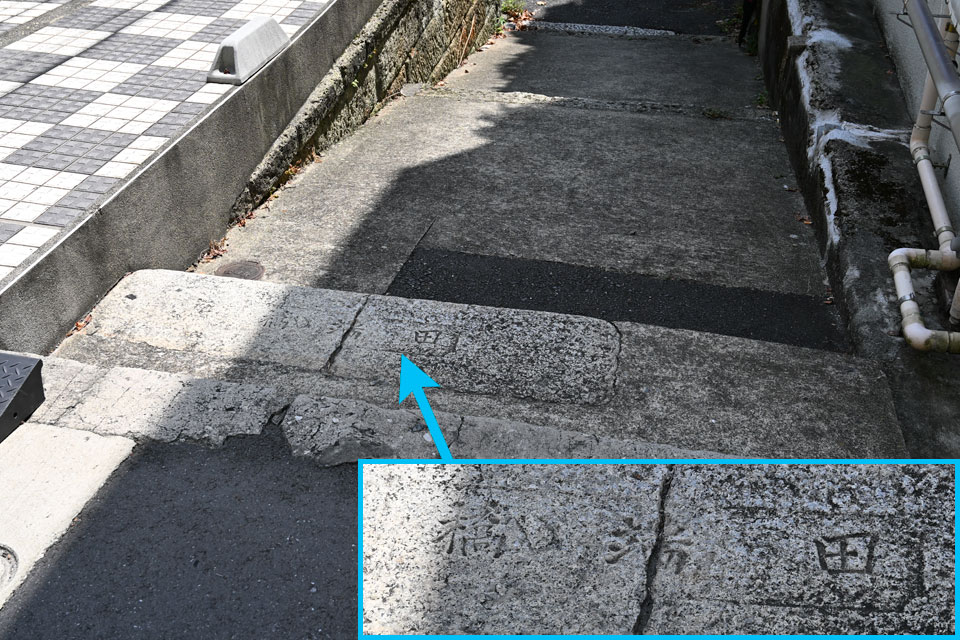

ところで、階段を上って振り返ってみると足元に「田端橋」の文字が。

ここに田端橋という橋があったわけではないようで、どこかから持ってきて階段に転用したらしい。欄干に横向きに橋の名前を彫っているのは善福寺川の道角橋(崖上にある尾崎熊野神社の参道に保存)と同じタイプに見える。

善福寺川には西田端橋という橋はある(田端は現在の成田東、成田西あたりの古地名)が、田端橋はない。

この写真は2025/9/8撮影。

(9/29追記)国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「東京市渋谷区地籍図下巻(旧千駄ヶ谷町、旧代々幡町)」(内山模型製図社, 1935)の第五四圖(幡ヶ谷本町二丁目西部)を見ると、和泉川の小笠原窪支流に「たばたばし」と書かれた場所がある。この欄干はここから移設された可能性はありそうだ。

ここに田端橋という橋があったわけではないようで、どこかから持ってきて階段に転用したらしい。欄干に横向きに橋の名前を彫っているのは善福寺川の道角橋(崖上にある尾崎熊野神社の参道に保存)と同じタイプに見える。

善福寺川には西田端橋という橋はある(田端は現在の成田東、成田西あたりの古地名)が、田端橋はない。

この写真は2025/9/8撮影。

(9/29追記)国立国会図書館デジタルコレクション所蔵の「東京市渋谷区地籍図下巻(旧千駄ヶ谷町、旧代々幡町)」(内山模型製図社, 1935)の第五四圖(幡ヶ谷本町二丁目西部)を見ると、和泉川の小笠原窪支流に「たばたばし」と書かれた場所がある。この欄干はここから移設された可能性はありそうだ。

2023/8/2に和泉川にあった「たばたばし」のあたりを通っていたのでその写真を貼っておこう。写真は支流の上流側から北にある和泉川の氷川橋方向を見たところ。この交差点は五叉路になっているが、写真左(西)側(一方通行出口の看板あたりか?)を水路が流れており、ふどう通りの支道が西からきて南(写真手前)に曲がるあたりに「たばたばし」が架かっていたようだ。

さて、田端橋欄干からひとつ北側、東西に通る道路から南側を見たところ。写真中央に見える空間は地籍図で水路敷として描かれており、ここが水路敷としては上流端ということになる。

この写真は2025/9/8撮影。

この写真は2025/9/8撮影。

谷筋はさらに北、玉川上水の代右衛門橋西側まで続いている。玉川上水から分水した記録はないようで、もとから谷だったのを嵩上げして玉川上水を通したらしい。

この写真は2025/9/6撮影。

この写真は2025/9/6撮影。

最後にさきほどの裏路地に入った細道まで戻って、向かい側にある代々木郵便局裏手の支流と谷筋を見ていこう。

支流は写真奥の交差点あたりで二手に分かれており、北側(右)の支流は渋谷区スポーツセンターの中を流れていた。

ここからの写真は2025/9/8撮影。

支流は写真奥の交差点あたりで二手に分かれており、北側(右)の支流は渋谷区スポーツセンターの中を流れていた。

ここからの写真は2025/9/8撮影。

川筋のあったところは大きく嵩上げされてしまっており、痕跡は残っていない。

向かい側の崖上には白玉稲荷大明神とセキセキ稲荷大明神が祀られている。

代々木八幡宮によれば源義家時代の落武者の祠と伝わる場所に京都伏見稲荷山中の白玉大社(白玉大神)とおせき社(薬力社 おせき大神)を分祀したものという。

代々木八幡宮によれば源義家時代の落武者の祠と伝わる場所に京都伏見稲荷山中の白玉大社(白玉大神)とおせき社(薬力社 おせき大神)を分祀したものという。

渋谷区スポーツセンターは工事中の部分があり全景を見ることは難しい。こちらの谷頭はスポーツセンター西南にある福田幼稚園脇、スポーツセンター正門付近(写真中央付近)にあるようだ。

一方、稲荷大明神下に南から合流してくる道があるが、このあたりに南側の谷筋があったようだ。

そのまま南へ進んでいくと、崖上にある西原せせらぎ公園に沿って坂道を上っていくことになる。

途中で東側を見ると東を通る道路の方が低い位置にあるように見える。

ひとつ東側の道路に出て南を見たところ。こちらも写真奥にある代々木中学校に向かって上り坂になっている。左側(東)は崖で、二つの道路の間が谷底というのが正解なのかもしれない。こちらには水路の跡は残っていない。