Natrium.jp

谷端川と周辺の水路敷群(谷端川北緑道)

OpenStreetMapで今回のコースを見る。

板橋区と豊島区の境を流れる谷端川北緑道を進んでいく。

板橋区と豊島区の境を流れる谷端川北緑道を進んでいく。

JR埼京線板橋駅の東側は元滝野川区(現在は北区)。ここは新撰組の街だそうだが…

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

その理由は板橋駅前にある近藤勇墓所があるから。明治維新の慶応4年(1968年)、新撰組局長近藤勇は板橋宿近くで処刑され、この地に胴体が埋葬されたという。

さて、本日の出発地点はここ。板橋駅東口のホテル脇にある微妙な隙間。

自転車駐車場とホテルの間に、埼京線の擁壁に向かって自転車等放置禁止のシールが貼られた通路状の空間があるが、ここがかつての谷端川の一部であるようだ。

ただし、現在の下水道本管はもう少し北側にある地下通路(板橋駅の下にあるだけで、地上を通っているようにも思えるのだが)を通っており、暗渠になる前はそちらが川筋だったのかもしれない。

ただし、現在の下水道本管はもう少し北側にある地下通路(板橋駅の下にあるだけで、地上を通っているようにも思えるのだが)を通っており、暗渠になる前はそちらが川筋だったのかもしれない。

埼京線の西側はJRの敷地になっており、川跡はよくわからない。

西側から板橋駅地下通路を見る。上の写真は歩行者優先の看板あたりから右側を見た形になる。

谷端川北緑道の出発点から板橋駅西口方向を見る。写真手前が谷端川の水路にあたり、右側(東側)は駐輪場、左側(西側)が谷端川児童遊園として遊歩道化されている。

板橋駅西口駅ロータリーにある「むすびのけやき」という二本の大木。板橋本町にある縁切り榎とセットになっているらしい。

そこから少し西に行って板橋駅前公園には、豊川吒枳尼真天という小祠がある。吒枳尼天は日本で稲荷信仰と習合したため、ここにも狐が祀られている。

この写真は2017/11/23撮影。

この写真は2017/11/23撮影。

一方、谷端川北緑道はスーパーマーケットの北側に沿って、道路よりやや高い位置を進んでいく。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

さきほども書いたが、この辺りではまだ板橋区側にあるこの緑道、板橋区側では谷端川北緑道ではなく、谷端川児童遊園となっている。北緑道全体を見渡しても、豊島区側の看板では北緑道なのだが、板橋区側には北緑道の表示がなく、名称が統一されていないようにもみえる。

スーパーマーケットの西側、欄干状のモニュメントが残されている一の橋。ここから写真奥、南へ向けて池袋駅方向へ向かう支流があったという。

この写真は2017/11/23撮影。

この写真は2017/11/23撮影。

まずは池袋駅方向へ向かっている支流をたどってみよう。途中、西向きに水路敷らしい細道を見かける。この支流は、もともと並走する二本の水路だったらしい。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

支流の水路は東武東上線の東上第6号踏切へ向かって行く。

東上第6号踏切の南側をさらに進む。

途中、水路脇によくある風呂屋を見つける。

猫のいる脇道。西側の水路跡との間を繋いでいるように見える。

そのまま支流を南下して行くと、再び埼京線と東武東上線に行き当たる。道路が曲がる場所にある未舗装の空間が、水路敷かもしれない。

線路の東側にも水路敷は続いているようだが、またの機会として本流へ戻ろう。西側の水路跡もいずれ訪れてみたい。

線路の東側にも水路敷は続いているようだが、またの機会として本流へ戻ろう。西側の水路跡もいずれ訪れてみたい。

本流は児童公園とは言うものの、遊歩道っぽい雰囲気のまま上流へ向かって行く。

谷端川南緑道と同様、北緑道にも彫像が置かれている。葉っぱに乗ったカエルの像というところか。

二の橋。欄干が昔のものかどうかはわからないが、少しかさ上げされた護岸を渡る橋の雰囲気は残されたままだ。

カエルとセットで置かれたような感じのカタツムリ像。

三の橋から西側は児童公園ではなく、自転車駐車場として使われている。

この辺りでは、谷端川の水路跡の方から歩道に向かって排水管(写真手前のコンクリートの筒)が落とされており、下水道本管は歩道の下にあるのかもしれない。

湿気が高いのか、護岸の側面にはびっしりと苔が生えていた。

湿気が高いのか、護岸の側面にはびっしりと苔が生えていた。

自転車駐車場の西側、東武東上線下板橋駅に向かうところでは遊歩道になっている。

下板橋駅に向かって幅の広い谷端川跡が曲がって行く。

下板橋駅西側の東上第8号踏切。谷端川はその西側で東上線をくぐっていた。

下板橋駅。東上線には古いタイプの地上駅舎がそのまま残っている駅が多い。

踏切北側には、車両基地の詰所へ向かう橋の構造がそのまま残されている。

踏切南側、緩やかに自転車置き場が西へカーブして行く。

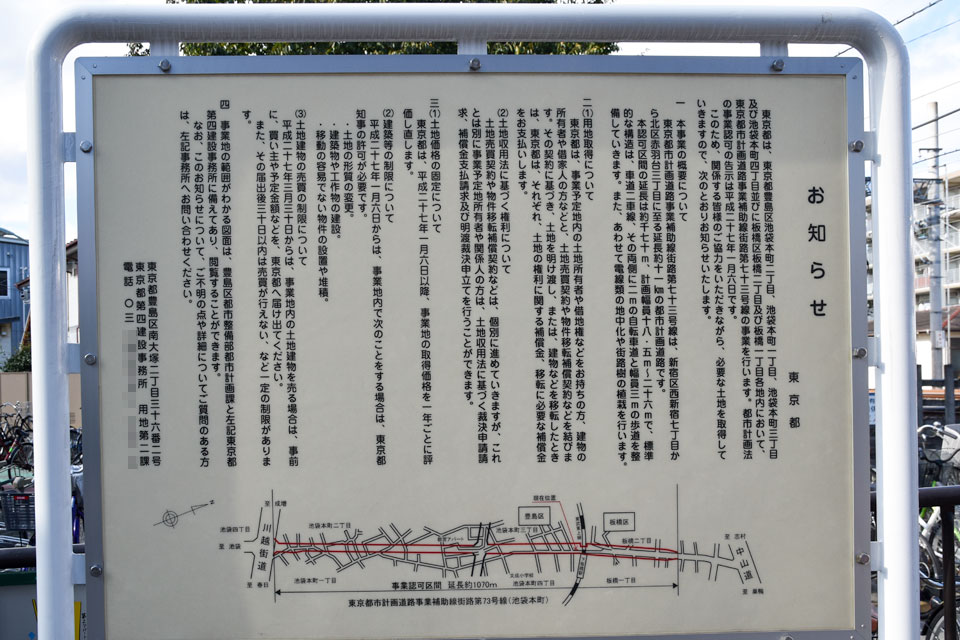

実はこのあたり、補助73号線の予定地になっている。東上第8号踏切近辺はアンダーパスで東上線を潜って行くようだが、谷端川の下を道路が抜けて行く形になるので、踏切前後の構造はいずれ見られなくなってしまうのかもしれない。

もっとも、すでに道路ができている北側と違い南側は用地買収も進んでいないので、いつのことになるやらではある。

もっとも、すでに道路ができている北側と違い南側は用地買収も進んでいないので、いつのことになるやらではある。

西向きになったところで、隣の道路よりも幅の広い遊歩道が伸びている。実際には、道路側にコンクリート舗装がはみ出しており、そこまでが水路敷なのかもしれない。

遊歩道の南側は豊島区となり、豊島区の谷端川緑道マップが設置されているが南緑道のものと比べて痛みが激しいような。

谷端川北緑道から少し離れて山手通りの近くにある子易神社。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

その境内に下板橋駅前に架かっていた田楽橋の欄干がベンチとして残されている。明治43年(1910年)と銘が打たれているので、100年以上前の遺構ということになる。

おまけで下板橋駅北側のビル敷地内に祀られている「お多福弁天」。もとはこの辺りの沼の名前だったという。

児童遊園らしい遊具があるのだが、老朽化で撤去予定だそうだ。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

その近くで、緑道の南側へ伸びる水路敷を発見。あとでブルーマップを確認してみたが、この辺りには田畑があった頃の名残と思われる水路敷がいくつか取り残されている。

まずはこの水路敷の上流を探してみよう。

まずはこの水路敷の上流を探してみよう。

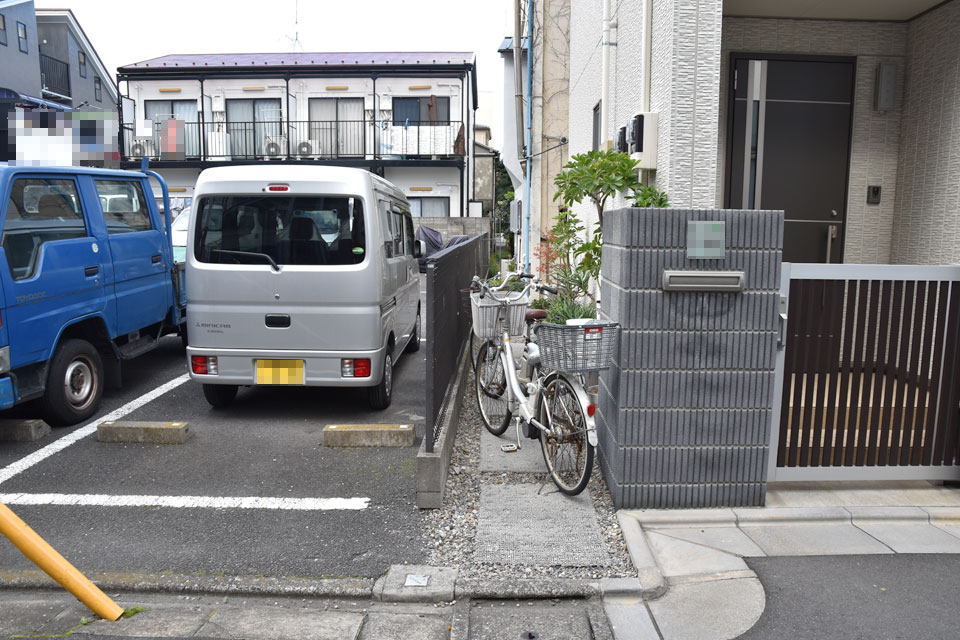

一本南側の道路から下流方向を見る。自転車置き場になっている部分が水路敷と思われる。

少し東に寄ったところに続きが南へ伸びている。

南側は未舗装になっていた。

水路敷の向かいにあった床屋。大きな看板は消えてしまっているが、現役で営業中のようだった。

水路敷はここで再びあみだくじのように西側へ移動する。

MapExpert 地籍マップ(β版)で確認できる地籍図ではこの付近一帯の道路脇に水路敷が描かれているのだが、今たどっている水路敷とは一致していない。

水路敷はここで再びあみだくじのように西側へ移動する。

MapExpert 地籍マップ(β版)で確認できる地籍図ではこの付近一帯の道路脇に水路敷が描かれているのだが、今たどっている水路敷とは一致していない。

この道路が、緑道に接していた水路敷の延長線上にあり、水路の跡と思われる。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

途中、道路中央に何箇所か蓋をされた排水口があった。

南側の道路に出たところで水路敷を見失う。道路は写真奥(東側)へやや下っており、上流があるとすればそちらだろうか。

東側へ進むと、池袋本町三丁目チビッ子児童公園という崖下に取り残された空間に出た。いかにも湧き水が出ていそうな雰囲気だが、証拠は見つからない。

このあたりは、下板橋駅へ向かう補助73号線と交差し、北池袋駅から山手通りまでつながる補助82号線の予定地になっており、この雰囲気もいずれ見られなくなるかもしれない。 ここからの写真は2017/11/19撮影。

このあたりは、下板橋駅へ向かう補助73号線と交差し、北池袋駅から山手通りまでつながる補助82号線の予定地になっており、この雰囲気もいずれ見られなくなるかもしれない。 ここからの写真は2017/11/19撮影。

近くで見つけた琺瑯製の消火栓標識。

さきほどの水路跡の西隣の道路で、家屋の間に不自然な隙間を見つけた。ブルーマップで確認しても分からなかったのだが、ここが水路の上流橋なのかもしれない。

すぐ近くの崖上には、池袋氷川神社がある。創建を伝える記録がなく、いつからここに鎮座しているかは不明だが、永禄2年(1559年)にはすでに池袋村があり、天保元年(1830年)の「新編武蔵野風土記稿」には村の鎮守としての記録が残ると言う。時期的に七五三参りをしている家族がいるようだった。

緑道に戻る道すがら、アパートの壁に埋もれていた柱を見つけた。門扉にしても位置がおかしいが、何らかの理由で撤去されずに取り残されたのだろうか。

さて、戻ってきて緑道を少し西に進んだところ。再び緑道の南側に微妙な空間を発見。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

ここからの写真は2017/11/23撮影。

南側に回って見ると、民家の敷地に巻き込まれてはいるが、水路敷っぽい空間が残っていた。

谷端川北緑道に戻ってきた。一段高くなったところにある謎の彫像。蝋燭?

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

谷端川北緑道が南へ転進する位置にある豊橋を西側から見る。

豊橋を南側から見る。欄干のある位置よりも手前に水路敷と思われるスペースがあり、もともとの川幅はこのあたりではかなり広かったのが分かる。

豊橋の南にある変電所の脇に、公図上では水路敷がある。変電所の南側に回り込んでみたところ、それらしい空間が残っていた。

この写真は2017/11/23撮影。

この写真は2017/11/23撮影。

谷端川北緑道は川越街道に向かって南へ進む。写真右にある階段は、支流である出端川が合流するポイント。出端川の探索は後ほど。

この写真は2017/11/19撮影。

この写真は2017/11/19撮影。

出端川の南側、谷端川から一本西側の道路から、西に向かって水路敷らしき細道が伸びていた。

ここからの写真は2017/12/9撮影。

ここからの写真は2017/12/9撮影。

細道は山手通りへ登りながら合流する。

山手通りの西側、延長線上には道路の中央にブロックが敷かれている路地があった(下流側を見たところ)。ここまで、水路敷が伸びているのかもしれない。

西前橋から下流方向を見る。西前とは、豊島郡板橋町大字金井窪の字名。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

西前橋の南側に、西へ向かって伸びる水路敷がある。「板橋の地名」(板橋区教育委員会発行、1995年)には中丸川として載っている水路だ。こちらも後ほど上流へ向かってみたい。

金井窪橋。金井窪はこの辺りの大字名。近くには、東武東上線で廃止された金井窪駅もあった。

中丸橋。字名や現在の町名としての中丸とは位置がずれているような気もするが。

金井窪交差点から中丸橋へ向かって、古地図では支流が合流していた様子が見て取れる。ちょっと寄り道してみよう。

ここからの写真は2017/12/9撮影。

ここからの写真は2017/12/9撮影。

工事中で車両通行止めになっている金井窪交差点の西側にある微妙な空間。ここで支流は南から来て直角に西へ曲がっていたという。

この道路はすぐ先で山手通りから分岐しているが、その先にあった支流は山手通りに飲み込まれてしまっている。

この道路はすぐ先で山手通りから分岐しているが、その先にあった支流は山手通りに飲み込まれてしまっている。

山手通り沿いを南下して行くと、川越街道と交差するとこにある熊野神社の前を通過する。近辺の住所は熊野町で、地名の元になっているわけだが宇多天皇の子孫が応永年間(1394〜1427年)に創建したと伝わる古い神社だ。

ここから先は、谷端川南緑道に並行して続くので、いったん本流に戻ろう。

ここから先は、谷端川南緑道に並行して続くので、いったん本流に戻ろう。

本流に戻って北浦橋。板橋町大字中丸の字名としては北裏だったようだが、裏というのではイメージが悪かったからかもしれない。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

ここからの写真は2017/11/19撮影。

北浦橋の南側に、西に向かって水路敷らしき路地が伸びていた。

北浦上橋。金井窪橋からずっと欄干はこのデザインが続いている。

北浦上橋の南側にも、西に向かう水路敷があるが、ここは薮になっていて通行できないようだ。

水路敷のそばにある遊具には、立ち入り禁止のテープが貼られているが、単にこの壁を固定しているだけで遊具そのものは使っても良いようだ。

前田橋。隣の建物との位置関係か、欄干の扁額が道路側を向いて取り付けられている。板橋区には加賀前田家の下屋敷があったというが、位置はもっと北のほうだ。

川越街道に出た。前田上の橋で北緑道を上って行く探索は終了となる。

ところで、地籍マップで確認したところ北浦上橋に東側から合流する水路があった。

ここからの写真は2025/2/21撮影。

ここからの写真は2025/2/21撮影。

次の十字路を南へ。

次の交差点は豊島学院高校の角にあるが、水路はそこで右よりの豊昭学園6号館と7号館の間を抜ける道路にあった。

6号館にはなんだか電車のようなものが埋め込まれている?

6号館にはなんだか電車のようなものが埋め込まれている?

なんと丸の内線のモハ500形685号車だった。豊島学院の経営母体である豊昭学園は隣接する昭和鉄道高校も運営しており、6号館の中には鉄道会社への就職を目指す学生が実習を行うシミュレーターなどもあるといい、685号車は1992年に帝都高速度交通営団(現・東京メトロ)創立50周年記念で寄贈されたものだという。

ふたたび川越街道へ。南側にも水路跡は続いているが、ここからは谷端川南緑道で改めて見ていくことにする。